前回の記事:開学10周年、秋田公立美術大学の現在 vol.1 「ものづくり」の社会的役割

秋田公立美術大学(以下、秋美)には、全国唯一の「粘菌研究クラブ」がある。2020年5月に設立された同クラブを率いるのは、アーツ&ルーツ専攻と複合芸術研究科で教鞭をとる唐澤太輔准教授(専門は哲学、文化人類学)。

なぜ、美大で粘菌研究なのだろうか? そもそも粘菌とは何か? 「秋田公立美術大学の現在」シリーズの第2回として、唐澤氏とクラブで活動する学生2名(後藤那月さん、坪谷奈摘美さん)のインタビューをお届けする。

粘菌研究へと向かわせた「黄色の洗礼」

唐澤太輔氏(以下、敬称略):粘菌は名前に「菌」と付いていますが、実は菌類ではありません。かといって植物でもなく、また動物でもありません。

それでは何かというと、アメーボゾア(アメーバ動物)というグループに分類される生物です。とても小さいものが多いですが、しっかりと生きていて、あとでお話しする変形体は、動物みたいに捕食も排泄もします。全身が口であり胃であり排泄器官ともいえるあり方をしてるんです。

唐澤:また、動物的な特徴だけでなく、菌類のような特徴もあります。粘菌は時期がくるとキノコ状になって胞子を飛ばします。つまり、動物と菌類の特徴が両方あるんです。このどちらでもあり、どちらでもない奇妙なあり方がとても哲学的で、また現代アートとも親和性が高いと思っています。

唐澤:これは2019年7月27日に構内の資材置き場で見つけた粘菌の変形体で、直径は10センチメートルくらいでした。鮮烈な色をしていますよね。

唐澤:はい、そのままの色です。

唐澤:そうなんです。自然界で多くの生物は、保護色で擬態して身を守ろうとするじゃないですか。でも粘菌はこちらが心配になるほど目立つ色をしています。

ぼくはこれを大学の構内で見つけたときに、色彩といい造形といい、ずば抜けて目を見張るものがあるなと感じ、どうしても美大の学生と一緒に粘菌を研究したいと思い、そしてこれは何かまったく新しい表現につながるのではないかという予感を強く感じました。自分の中ではこのときの経験を「黄色の洗礼」と呼んでいます。このとき以来、今に至るまで、どっぷりと粘菌の世界に浸かっています。

もうひとつ粘菌研究を始めた背景として、ぼくがずっと南方熊楠の思想研究をしていたこともあります。熊楠は粘菌研究をライフワークとしていたので、彼の思想や思考を深く知るためには粘菌についてもっと知らないといけないと思っていたんです。そんな折に「黄色の洗礼」を受けたので、これは熊楠からの啓示だなと思い本格的に研究をスタートさせました。

唐澤:最初に粘菌を採集した場所は、大学院棟を増設するために切られた短大時代の記念樹の上でした。焼却も廃棄もされず、体育館裏に積み上げられて朽ちていたんですが、それが粘菌にとっては理想的なコロニーになっていました。実は、粘菌はごくありふれた生物で、ぼくたちの身のまわり、例えば公園や庭にも棲息しています。普段の生活の中では見落としているだけなんですよね。

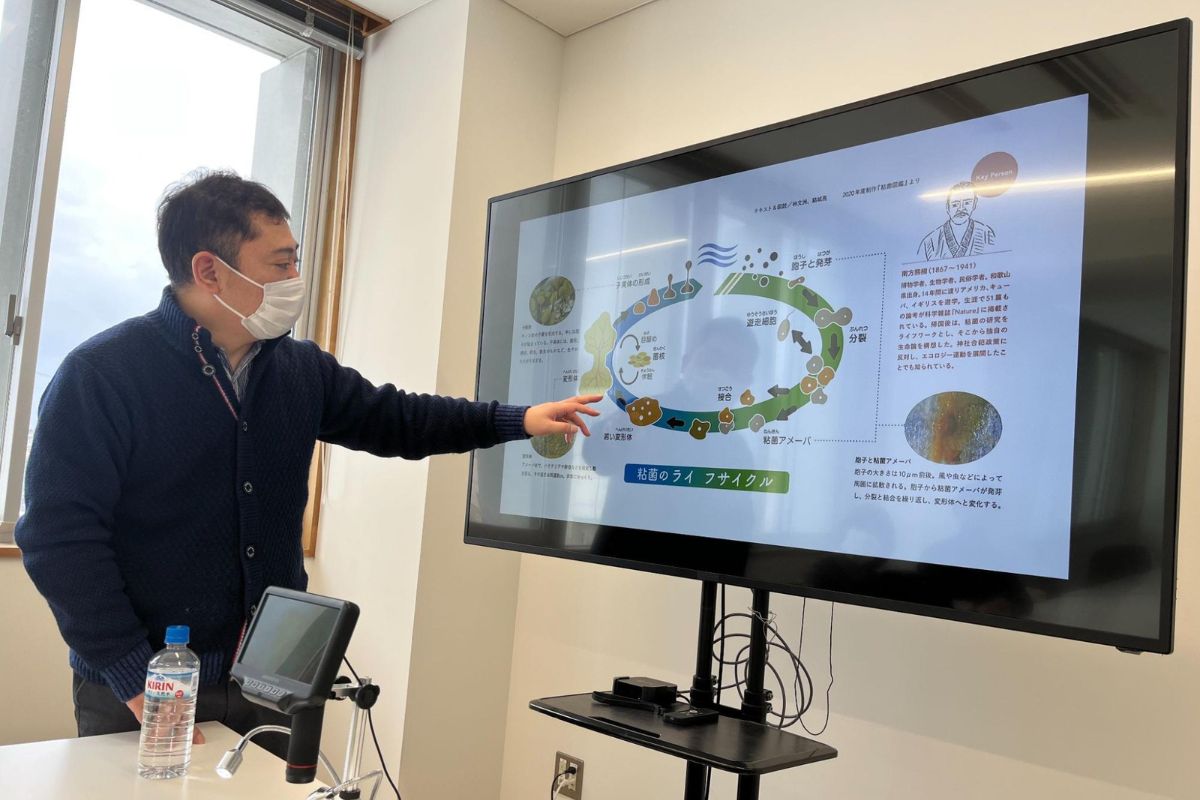

唐澤:粘菌は基本的にジメジメしたところを好むので、主な棲息場所は朽木や枯れ葉などです。こちらは粘菌研究クラブが作成した粘菌のライフサイクルです。

キノコ状の子実体(しじつたい)から出た胞子が発芽して、中から小さなアメーバが出てきます。それらが分裂と接合を繰り返し、やがて大きなアメーバ状の変形体になっていきます。

唐澤:こちらの黄色いものは変形体です。黄色だけでなく白色やオレンジ色もいて、右上の赤いものもそうですね。大きさはさまざまですが、野外だとルーペがあるとよく見えます。これらは、時速1センチメートルほどのスピードで動き回り、バクテリアや菌類を捕食しています。変形体は、対象に触れてその形状や性質を知る、つまり触覚がとても鋭くて、また最短ルートで餌までたどり着くこともできます。

唐澤:変形体が飢餓や低温状態に直面すると、キノコ状の子実体になります。一つ一つはとても小さく数ミリメートルのものもいます。子実体も色や形がバリエーション豊かで、中にはたくさんの胞子が詰まっており、風や昆虫に運ばれて拡散されることで、粘菌のライフサイクルが一巡します。

粘菌になりきり、粘菌の視座を得る

唐澤:実は粘菌研究クラブは正式なサークルではなく、また授業でもなく、希望者がゆるやかに参加しているだけの集まりなんです。現在メンバーは学生28名、教員や助手などから成るオブザーバー10名で、定期的な活動は月に1~2回メンバーが集まる「あそびの日」です。決まった部室もないので、毎回集まる場所も異なります。夏は毎年、採集観察会を開催しています。

唐澤:はい、その様子がわかる映像もあります。メンバーの山田汐音さん(ものづくりデザイン専攻4年生)が監督した『粘菌研究』という映像作品で、「粘菌になりきろう」というテーマのもと、5つのパフォーマンスを行ったものです。

唐澤:黄色いマスクと軍手をして、手をじわじわ動かして粘菌の動きを再現したり、数人で大きな不織布を被って動く様子をドローン撮影したり、構内の階段に黄色いガムテープを張り巡らせたりといったパフォーマンスをしました。これらの実践の前には、みんなで何度も粘菌を顕微鏡で見たり、書籍で生態を調べたりしました。

唐澤:ほかにも色々な表現にチャレンジしていて、2022年の「日常をととのえる」展(はじまりの美術館)には粘菌研究クラブとして参加し、毛糸で巨大な粘菌オブジェを制作して出展しました。

唐澤:左の写真は、農業用のネットでバランスボール(直径70センチメートル)を覆ったところに、600個くらいの「ポンポン」を縫いつけた作品です。ほかにも壁に引っ掛けることができる粘菌やネット状のものや床に並べられるものも作りました。これらは鑑賞者が自由に触って動かせるものです。そうやって、自分なりの「きもちのいいばしょ」をつくってもらおうというコンセプトのもと制作しました。展覧会に来てくれた子どもたちはボールに覆い被さったり転がしたりしながら触れ合っていました。

唐澤:はい。粘菌研究クラブでは、触れて感じるということを重視しています。たとえば、これは樹脂粘土を使った「ぺたぺた・もにょもにょ」というワークショップの様子ですが、人間の手指という触覚で、粘菌という触覚体を表現しようとした取り組みです。

唐澤:粘菌に見立てた樹脂粘土を子どもがガラスに貼り付けていくという内容ですが、重要なのは「粘菌的であるか否か」だけで、上手い/下手という基準はありません。そのため、みんなとても自由に、そして無心になって手を動かしてくれました。このワークショップはとても盛況で、最終的には樹脂粘土も足りなくなるほどでした。最終的には、それぞれが共鳴するようにつながりあって不思議なかたちができあがりました。

こんな風に、手指や身体で考える状態をぼくたちは特に「粘菌の視座」と呼んでいます。粘菌に対する視座ではなく、自ら粘菌になって動くという意味での「粘菌の視座」ですね。特に触覚は、人間と粘菌とを結ぶ重要な感覚だと考えています。粘菌には脳も中枢神経もありませんが、果敢に外部に触れることを通じて、ダイナミックな全体運動をするところがとても面白いんです。

避難所としての粘菌研究クラブ

後藤那月さん(以下、敬称略):私の場合、根底にある思考の部分で影響を受けているなと感じています。美大に入ってから「良いものをつくろう」とか「評価されたい」という意識をもつようになったんですが、粘菌研究クラブはそういう思考から一番離れたところにある、普段の制作の外部だなと。

後藤:はい。みんなが自発的にアイデアをもち寄ったり、先生が「次はこれをやりたい」と提案してくださる雰囲気が心地よくて。「遊び」の延長線上で手が動き、最終的な形にまで辿り着けるのが粘菌研究クラブのいいところです。制作が苦にならないし、素直に楽しいんです。

坪谷奈摘美さん(以下、敬称略):私の場合、粘菌研究クラブと個人制作は切り離しています。普段はひとりになって制作することが多いので、そのときは自分の内側から色々なものを引っ張り出してくるような感覚があって。時々それがつらくなるときもあります。

坪谷:でも、粘菌研究クラブではそういうものから離れて「遊び」と真剣に向き合える。専攻や学年が違う学生と活動できるので、予想外のアイデアに触れられることもよくあります。だから、粘菌研究クラブの活動を経て「個人制作もがんばるぞ」とパワーをいただくような感じですね。

坪谷:そうですね。たとえば、ワークショップで小さい子と一緒に粘土に触れていると「美術をもっと広く見なきゃだめだな」「楽しいと思う気持ちは忘れたくないな」と、当たり前のことを思い出したり。

後藤さんも話していましたが、普段の制作ではどうしても客観的な評価がつきまとうので「見られ方」を意識してしまいます。でも粘菌研究クラブにはそれがなく、純粋にものづくりの楽しさを追求できるんです。

後藤:そもそも失敗という概念がないというか。

坪谷:そうそう。

後藤:普段の制作だと、やっぱり評価が怖いんです。いろんな人から「失敗してもいいよ」とは言われますが、それでも失敗したくなくて手が鈍くなることはあります。そんな悪循環とは関係ないところにあるのが粘菌研究クラブで、アトリエでガツガツ制作するかたわら、たまに訪れる「避難所」みたいな場所として機能しています。

坪谷:オアシスみたいだよね。

後藤:そうだよね。それに「ものづくり」という視点でいえば、秋美全体で、先生も助手さんも先輩・後輩もみんな同じ目線で話しているところがあります。粘菌研究クラブもそれは同じで、学生だけでなく先生も「こんなことやりたい」とフラットに話してくださるので、いつどこからでもアイデアが生まれる空気があるんです。

後藤:グループLINEも楽しくて「こんな粘菌を見つけました」「こんなことやってみたいです」といった情報が日々回ってきます。

唐澤:ぼくにとっても、日々の会議や授業で緊張した頭を解放させてくれるのが粘菌研究クラブです。学生たちも締め切りや講評会などで常に追われていますが、ふっとその緊張がゆるんだ瞬間にすばらしい閃きが生まれることってあると思うんです。

研究が行き詰まったときに「あそびの日」がくると、心機一転して「さあ、がんばろう」と研究に復帰できる。学生はもちろん、ぼくにとっても大切な癒やしの空間です。

唐澤:それについてまずいえるのは、秋田という土地自体が、いわゆる中央(=東京)に対する周縁にあるということです。立地そのものが「ピラミッドの外」のようなもので。そしてピラミッドの頂点よりその外縁・周縁には未知と驚異の世界が広がっています。だからそこに面白いものがたくさんあるのは当たり前なんです。

その空間に粘菌的にジワジワと活動領域を広げていけたら良いのではないかと考えています。このとき、粘菌はひとつのたとえでしかなくて、粘菌以外にも同じことがいえるモチーフはたくさんあるはずです。そういう広がりを目指そうとする姿勢は、たしかに本学に流れる校風と言ってもいいかもしれませんね。

参考:秋田公立美術大学 粘菌研究クラブ Facebookページ

取材を終えて

そもそも粘菌とは何か? なぜ、美大で粘菌研究なのか?

そんな疑問を辿っていった先に「ピラミッドの外」に向けられた視点が浮かび上がり、第1回のインタビューと共鳴するように、秋美の校風が浮かび上がってきた。

学生たちが「避難所」と述べていた粘菌研究クラブは、「ピラミッドの外」という言葉で説明される秋美全体の中でも、もっとも外縁に位置する空間のひとつなのだろう。

そして最終回となる次回では、在学中から農業に取り組んでいた学生へのインタビューを通して、美大教育がいかにして「外」と繋がりうるのか、その他に類を見ない実践を見ていきたい。

※次回「開学10周年、秋田公立美術大学の現在 vol.3」は2023年6月30日公開予定です。

唐澤太輔(からさわ・たいすけ)

秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻および大学院複合芸術研究科准教授。1978年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。早稲田大学大学院社会科学研究科修了(博士〔学術〕)。専門は、哲学、文化人類学、南方熊楠の研究。2019年、第13回湯浅康雄著作賞受賞。著作に『南方熊楠の見た夢―パサージュに立つ者―』(勉誠出版2014年)、『南方熊楠―日本人の可能性の極限―』(中央公論新社2015年)など。

後藤那月(ごとう・なつき)

秋田県出身。秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻4年生。 自身の死生観をルーツに、現実空間と"ここではないどこか"とのあいだをゆるやかに接続するべく制作を行っている。自らが旅人の様に流動的に土地を渡り、今までも佐渡や遠野、石巻などを訪れた。リサーチの際に起きた出来事や日々の日記を元に、インスタレーションやパフォーマンスなど様々な方法を用いて表現をしている。

坪谷奈摘美(つぼや・なつみ)

秋田公立美術大学ものづくりデザイン専攻4年生。 北海道札幌市生まれ。秋田市在住。 大学では植物や自然をモチーフに「彫金」「染色」の技法を用いて作品を制作。秋田公立美術大学染色サークル「そめまめ」の代表として秋田県内のクラフト市などの出店も行っている。