国立科学博物館が続々と発表したオンラインの取り組み

国立科学博物館(以下、科博)は、1877年に創立された日本最古の博物館のひとつ。日本館と地球館から成る上野本館(東京・台東区)は延べ床面積33,612㎡を誇り、収蔵する標本数はおよそ480万点にものぼる。名実ともに日本最大規模の総合科学博物館だ。

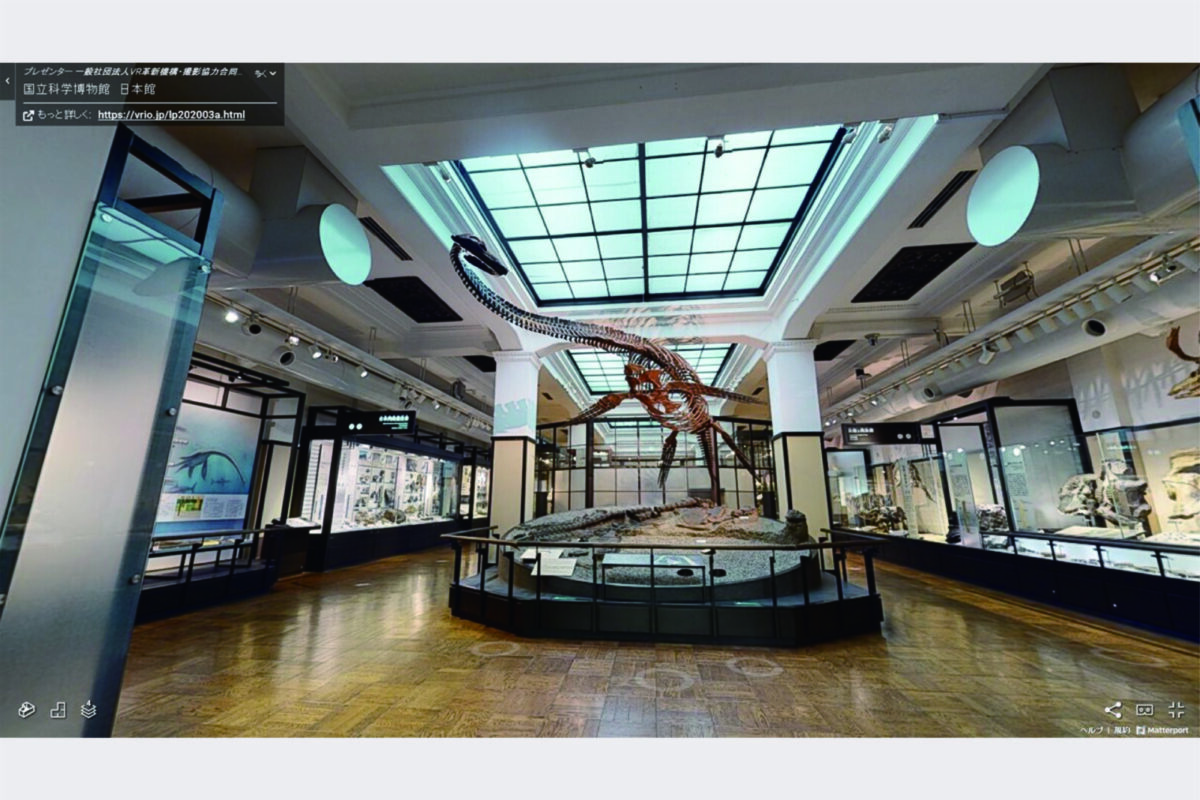

そんな科博が、このコロナ禍において注目を集めている。きっかけとなったのは、2020年4月に公開された『かはくVR』(現在も視聴可能)。一般社団法人VR革新機構の協力のもと、日本館と地球館の展示室全体をバーチャルで歩き回り、360度体験することができるVRコンテンツである。

特に世間を驚かせたのがローンチまでのスピード感だ。筆者はこれまでも各地のオンライン鑑賞プログラムをレポートしてきた(「アート鑑賞のオンライン化がもたらすもの」「「リアルの代替」を超えた新しい鑑賞体験は実現するか」)が、全国的にオンライン展の取り組みが活発化したのは2020年の夏から秋にかけてのこと。しかし、『かはくVR』が公開されたのはそれよりはるかに早い2020年4月24日のことだった。日本国内における1度目の緊急事態宣言が4月7日に出されたことを思い出せば、驚異的なスピードである。

これに肩を並べる事例としては、ハーバード大学のワイドナー図書館による360度バーチャルツアーの公開(2020年4月15日)などがかろうじて挙げられるものの、それも完全版ではなくベータ版での提供に留まるものだった。

およそ480万点の標本資源を3Dデータ化

このように、『かはくVR』は文化施設のコロナ禍に対応する最も早いレスポンスのひとつだったといえる。それではなぜ、科博はこれほど早く対応できたのだろうか?

「実は、コロナ以前からデジタルでの情報発信を準備していたんです」と語るのは、科学系博物館イノベーションセンターでマーケティング・コンテンツグループ長を務める中島徹氏だ。

「当館としては、所蔵する480万点を超える標本資料を幅広く発信し、ご活用いただくためのオープンサイエンスに取り組んでいます。私の所属する科学系博物イノベーションセンターの設立を発表したのは2019年6月です。その際に、先進の情報技術を用いた取り組みの一環として、VRコンテンツやオンラインでの動画配信、3Dモデルのデータ作成とアーカイブ、さらにそれらを利用したプログラムを発信していく方針を発表しました。(中島氏)」

科博の中長期的な方針をまとめた「科博イノベーションプラン」(2019年7月)には、茨城県つくば市にある同館収蔵庫の標本をデジタル化して上野本館と結び、バーチャル展示に活用することや、各地の博物館との共同巡回展に役立てることなどが記されている。

「2019年から準備を進めてきて、いよいよコンテンツを発信しようというタイミングで新型コロナウイルスの感染拡大が始まりました。そこで、リリースできるものは前倒しでどんどん出していこう! と。『かはくVR』と同時期にリリースした『THE WILDLIFE MUSEUM』なども集中して、4月30日に公開できました」

『THE WILDLIFE MUSEUM~ヨシモトコレクションVR~』は、ハワイの実業家、ワトソン T.ヨシモト氏が設立した幻の博物館「THE WILDLIFE MUSEUM」をイメージしたVRミュージアム。仮想空間を自由に歩き回ることができ、ウェブブラウザでも鑑賞可能だが、Oculus QuestなどのVRデバイスを使うことで強い没入感を得ることができる。

ちなみに現在、実物の「ヨシモトコレクション」の一部は科博の展示室「大地を駆ける生命」(地球館3階)で公開されているが、そこには展示されていない未公開の剥製を自由に鑑賞できるのはバーチャル博物館ならではの強みだろう。

13日間で生まれた『かはくVR』

『かはくVR』の公開後、秋には『ドコモ×国立科学博物館 XRで楽しむ未来の展示』(2020年11月12日~2020年11月25日:以下、XR展)も開催された。

ここからは『かはくVR』を担当した広報・運営戦略課の田中庸照氏と、XR展のメイン担当であるイノベーションセンターの倉島治氏にも加わっていただき、お話を聞いた。

田中庸照氏(以下敬称略):一般社団法人VR革新機構さんと打ち合わせしたのが2020年4月10日。そのあとすぐ、15日から17日にかけて撮影を行いました。撮影地点は全部で1,500地点くらい。AIによる処理を行い、処理にかかった時間は日本館で半日、地球館で1日以内だったそうです。だから全体を合わせても8~9時間くらいになりますね。

撮影開始からVRコンテンツの完成までは4日間くらい。その翌週の4月23日にはプレスリリースを出していました。

田中:Twitterのインプレッション(投稿が表示された回数)は15万を越え、それなりに注目を集められたと思います。かはくVRは現在も公開中で、累計約122万回のインプレッション数となりました。(2021年2月現在)

【3Dビュー+VR映像を無料公開🎊✨】

一般財団法人VR革新機構さまご協力のもと、展示室を高画質画像で撮影いたしました👏✨4月24日0時から公開です!3Dビューの映像を一足お先にお見せします😆

どうぞ #おうちでかはく をお楽しみください❣️https://t.co/wlIGSKbK5t#かはくVR #おうちミュージアム pic.twitter.com/7i5eNb6B8m— かはく【国立科学博物館公式】 (@museum_kahaku) April 23, 2020

田中:Matterport Pro2というカメラを使いました。レンズが魚眼状になっていて、撮影時にぐるぐる回り、ほぼ360度の画像を記録できます。そのカメラで撮影した16376×8192ピクセルの高解像度データを最終的に1枚の画像に組み合わせていくといった作業をVR革新機構に行っていただきました。

デジタルコンテンツが付与する「視点」

倉島治氏(以下敬称略):先ほど話題に出た『ヨシモトコレクションVR』とも関係してきますが、剥製がズラッと並んだ「大地を駆ける生命」は当館でも人気の展示室です。あの雰囲気が好きだと言ってくださる方もたくさんいらっしゃるんですが、その一方で、雰囲気は好きだけど、どこをどう見ていいのか分からないという方もいらっしゃいます。

専門家の解説があれば「ここがポイントなんだな」「こことここを比較して見ればいいんだな」といった気づきを与えられます。しかし、常時専門家がその場に居ることはできないので、難しい部分はテクノロジーで補いながら、鑑賞者に新たな視点を付与できるコンテンツをつくろうとしたのがこの取り組みの狙いでした。

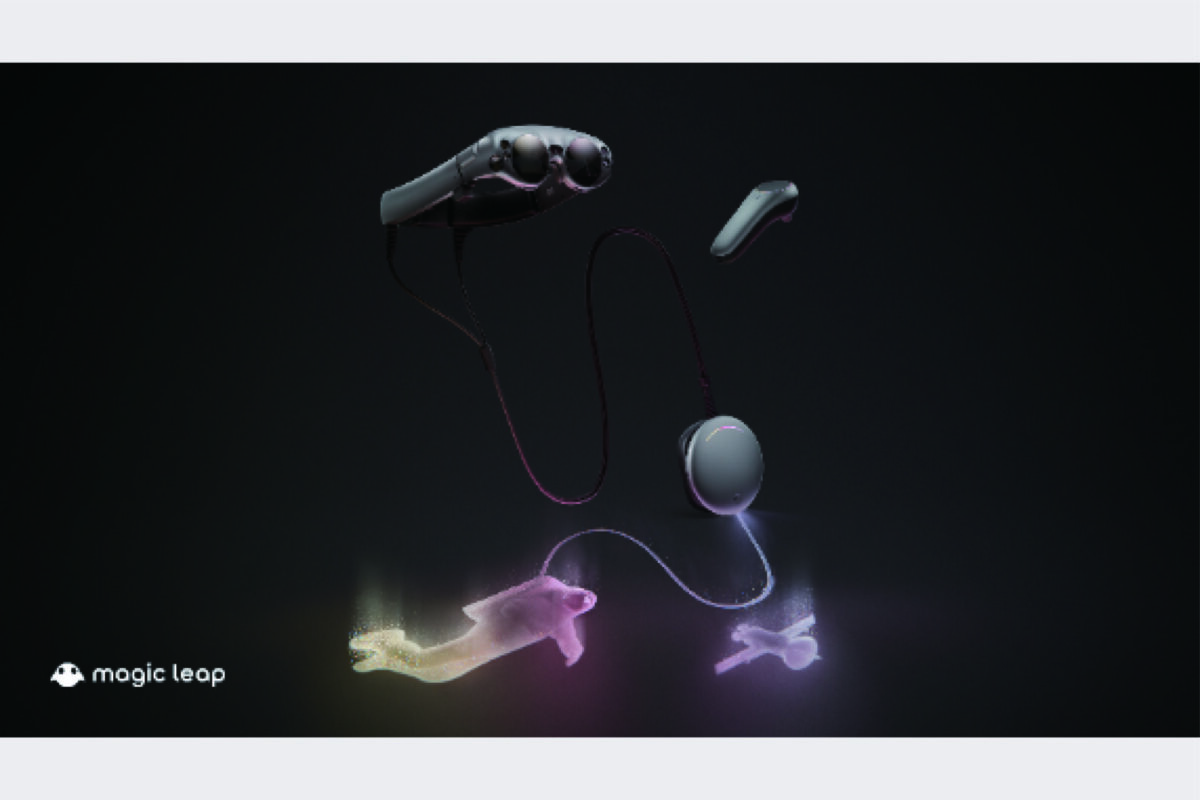

倉島:はい。鑑賞者は係員の指示のもとでMagic Leap 1(ウェアラブルヘッドセット)を装着し、現物の展示とあわせてXRコンテンツを体験します。映像と音声を用いた標本の解説や頭骨の3Dモデルなどの鑑賞コンテンツを用意しました。

倉島:ありがとうございます。この企画ではXRという新しい技術を使っていますが、基準はあくまで「展示」にあります。コロナ禍で満足に博物館を楽しんでいただけない状況が続いていることは確かですが、それでも博物館の基本が「モノ」であることには変わりありません。

だからこそ、モノにまつわる体験をどうしたらより深いものにできるかを模索することが必要です。XR展ではMR(複合現実)という技術を取り入れましたが、VR(仮想現実)との大きな違いは「モノの上に情報を重ねられる」ということ。この技術を用いることで、まさに専門家の立場から鑑賞者に注目してもらいたいポイント、つまり「視点」を提供できるようになりました。

倉島:そうです。博物館のコアである「モノ」とバーチャルの相互作用を促すことによって、新しい鑑賞体験が生まれるのではないかと考えています。

モノを起点として生まれる学びの楽しさ

中島徹氏(以下敬称略):とてもうれしい感想です。博物館は「学びの楽しさ」を実感していただくための場所でもあると思っています。たくさんの方にお越しいただきたいと思いながら、それが叶わない状態であるなら、むしろ我々の方から出ていこうと。オンラインでの発信の背景にはそのような使命感がありました。

博物館の核にはモノを起点として生まれる「学び」の体験があります。デジタルの可能性を伸ばしながらも、あくまでもそのことを大切に、鑑賞者の学びを深めることにも繋げていきたいと思っていました。

倉島:これまであまり科博に来たことがなかった方がたくさん足を運んでくれたことが印象的でした。XRやVRなどのテクノロジーを目的にお越しになり、それをきっかけに博物館に興味をもっていただくという流れが自然と生まれていたように思います。

先ほどリアルとバーチャルの相互作用から「学びを深める」という内容の話がありましたが、それとは違う側面として「間口を広げる」という効果もあったなと思いました。

中島:まだ誰もが安定してデバイスを使える状態にはなっていないので、実証的な段階を越えられないところが目下の課題です。でもこれから技術は必ず発展していきますし、より気軽に扱えるデバイスが普及することで選択肢も増えてくるはずです。

XR展で用いたMagic Leap 1は特別なデバイスでしたが、もしかするとこうしたデバイスが普及するスピードは案外早いかもしれない。だから今は新しい技術を試してみて、あらかじめ可能性を模索しておくことが必要だと考えています。

あとは、つくったものを皆さんに活用していただけるよう、二次利用のガイドラインを整備することも重要ですね。

中島:そうです。いろいろな方が自由に研究や制作に取り組んでいただけるように、3Dデータを活用したオープンサイエンスを世の中に広めていくことも当館の重要なミッションのひとつ。そこでクリエイターや学生たちにも、いつか当館のデータを制作に活用してもらえたらうれしいですね。

中島:コロナ禍というと一時の危機のように聞こえますが、これをきっかけに世の中の価値観は少なからず変わるはずです。コロナが収束したあとにも残る価値観に向けて、当館としても博物館の価値を発信していきたいですね。

バーチャルからリアルへの導線

田中:最終的にはリアルで何かを感じ、学んでいただくことが目標なので、私たち広報としてはオンラインで発信する際、最初のきっかけをつくることを意識しています。『かはくVR』も『ヨシモトコレクションVR』も『XR展』もしかり。当館に興味がなくともテクノロジーへの興味を入り口としって、そこから博物館に関心をもっていただければと思います。

中島:新しい日常、新しい生活様式のなかでは、多くの人を集めて大規模なイベントを打ち出すことがそもそも難しくなるかもしれません。だからこそ、新しい技術を使って博物館の体験を博物館の外に生み出すことを意識しています。

同時に、リアルに触れていただくこと、博物館に人が戻ってくることも重要なので、バーチャルの可能性を拡げながらも、その可能性をリアルの展示に引っ張ってくるような流れをつくれたらいいですね。

中島:そうですね。当館は筑波実験植物園(茨城県つくば市)や附属自然教育園(東京都目黒区)など、広大な自然環境を有する施設も抱えています。植物園から上野本館や小学校に配信するなど、自然と学びをオンラインでつなげるような取り組みにも挑戦しています。

国際的にもバーチャルミュージアムの試みは増えていますし、アメリカのスミソニアン博物館が3Dモデルを無償で発信するなど(『Smithsonian Open Access』)、博物館のリソースを利活用する試みはますます活発化していくはずです。当館でも、世界的な流れを意識しながら、ますます新しい取り組みに挑戦していければと思っています。

取材を終えて:オンライン鑑賞体験のこれから

学ぶことは楽しい!──取材を通して思いがけず再発見した認識だ。

2020年夏から秋にかけて、全国各地の文化施設がオンライン展やバーチャルミュージアムをリリースした。そうした動きが一旦落ち着きつつあるいま、コロナ禍に対応したオンラインコンテンツが何をもたらし、鑑賞体験の何が変わりつつあるのかを改めて振り返ってみる必要があると感じていた。

特にゲーム的な要素の強いコンテンツであるほど、話題の中心はその「内容」ではなく「操作感」などのプロセスに偏りがちだ。そのことは、オンラインコンテンツの魅力であると同時に、実装レベルでの限界でもある気がしていた。

しかしそうした認識に変化が生じたのは、『かはくVR』『ヨシモトコレクションVR』、そして『XR展』と、科博が2020年春以降にリリースしたコンテンツを体験していたときのことだ。

筆者も当初は、内容ではなくプロセスに関心が向かっていたが、上野本館でXR展を鑑賞したとき、プロセスが後景化し展示内容に没入していたことにあとから気がついた。そして、その体験が「学び」の楽しさに目を向けさせてくれることになっていたことも。

この体験を軸にして、本インタビューでは「モノを起点に学びの体験が生まれること」や「バーチャルからリアルの展示へのフィードバック」など、オンラインコンテンツがこれからどのように鑑賞体験として定着していけるのかを考えるいくつものヒントが得られたように思う。

科博は2021年1月19日にも、オンライン上で恐竜の骨格を360度閲覧できるVRコンテンツ特設サイト『ディノ・ネット デジタル恐竜展示室』を新たに公開した。さらに、ディノ・ネットを活用したオンライン講座も開催される予定とのこと。今後もその取り組みに注目していきたい。

中島徹(なかじま・とおる)

国立科学博物館 科学系博物館イノベーションセンター マーケティング・コンテンツグループ長 80年代から出版社においてPCやデジタル技術を活用した各種学習教材・学習サービスの開発・プロデュースを担当。2010年以降は科学技術振興機構で、「サイエンスキャンプ」、「科学の甲子園」等、青少年の理数の才能育成に関わる各種事業を手掛けた。2019年から国立科学博物館に席を置き、「科学を文化として育む博物館」を目指して新たな博物館事業の創造に取り組んでいる。

倉島治(くらしま・おさむ)

国立科学博物館 科学系博物館イノベーションセンター マーケティング・コンテンツグループ 特定非常勤研究員 東京大学大学院総合文化研究科にて生物多様性情報データベースの作成や情報のオープン化、可視化などのプロジェクトに参加。特にJBIF(地球規模生物多様性情報機構日本ノード)にて、日本の生物観察情報整備をおこなう。20年4月から国立科学博物館にてデジタル・アーカイブプロジェクトに参加。博物館リソースを広く利用可能にするための基盤作成を進めている。

田中庸照(たなか・のぶてる)

国立科学博物館 事業推進部広報・運営戦略課広報戦略担当 PRSJ 認定准PRプランナー・Associate Certified Fundraiser 地方公務員を経て2014年国立科学博物館へ入職。財務課や研究推進・管理課を経て、2018年10月より現職。「かはくVR」や「かはくチャンネル」(公式YouTubeチャンネル)の立ち上げに従事した。 仕事のモットーは「拙速は巧遅に勝る」。