前回の記事:工芸専攻陶磁器領域・大西珠江さんインタビュー 日本最古で最新の芸術大学 vol.4

芸術資源研究センターと「創造のためのアーカイブ」

佐藤知久氏(以下、敬称略):京都市立芸術大学芸術資源研究センター(以下、芸資研)は、同大学の附属研究機関です。2014年に発足し「創造のためのアーカイブ」という理念のもとに、資源の利活用のあり方を模索・実践しています。

佐藤:アーカイブという言葉は、一般的にはドキュメントを保管しておく場所、いわゆる公文書館を指します。公文書館は日本であまり馴染みがありませんが、たとえば自分の祖先についての記録をたどってみたいとか、ある土地の歴史を探りたいとき、活用できる記録を保管しておく場所として存在しています。私たちは、芸術の領域でもそうした存在が必要だと考えているんです。

佐藤:芸術領域の代表的な機関である美術館では、必ずと言っていいほど、セレクション(選別)が行われます。残されるものは、限られた人の限られた作品のみです。しかし、たとえ美術館に残っていなくても価値あるものが存在します。

芸資研の特別招聘研究員である美術家の森村泰昌さんが1994年に書かれた文章(「関西版「新・現代美術25年史」試論」『ぴあ関西版』(no.282、1994年5月31日号))で、「美術史の流れとは無関係に光っている出来事がある」と述べていました。関西の美術史を見ていくと、日本を代表するような「大文字の歴史」につながらなくても、人々の記憶に強く残っている出来事があるんです。そうした光っている出来事、つまり美術館の活動では拾い上げられないことを後世に伝えたいという想いが、本センター設立の背景にあります。

光っている出来事としての「Diamonds Are Forever」

佐藤:森村さんが挙げていたもののひとつに、1989年に始まったDiamonds Are Foreverというクラブイベントがあります。いわゆる美術のイベントではなく、クラブで月1ペースで開催されるパーティーですね。

主宰者の一人は、日本初のドラァグクイーンと言われるシモーヌ深雪さん。森村さん曰く、(その文章が執筆された当時の)1994年までの過去25年間の美術史の中で、最も光っている出来事のひとつだったというのです。

Diamonds Are Foreverにはダムタイプの古橋悌二さんもドラァグクイーンとして出演していましたが、美術のイベントして行われていたわけではなかった。しかし森村さんが「歴史が夜作られたのと同じくらいの真実として、芸術もまた夜作られ続けてきた」と書いているように、Diamonds Are Foreverの存在は関西のアートシーンにとっては欠かせない存在なんです。

佐藤:Diamonds Are Foreverに関していえば、以前芸資研に所属していた石谷治寛さんが中心になって、森美術館と共同で企画した「MAMリサーチ006:クロニクル京都1990s ―ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る」という展示が開催されました。

そのとき、ぼくはどちらかと言うと取材される立場でしたが、基本的にできることは関係者へのインタビューや、残された資料、たとえばイベントのフライヤーなどを集めて整理していく作業ですね。

小さなアーカイブを横で繋ぐ

佐藤:私たちが行っている基礎研究としては「分散型芸術資源アーカイブの理論と実装」というプロジェクトがあります。前センター長の石原友明さんが代表になって発足したプロジェクトです。

現実世界でアーカイブを構築するとき、ものすごく巨大なアーカイブをつくってそこにあらゆる情報を入れるべきなのか、分散的で小さなアーカイブをたくさんつくるべきなのかという議論があります。

大きなアーカイブをつくろうとすると、サーバーやクラウドサービスの維持運営費をどう賄うのかという課題が発生します。記録資料には、プライバシーの問題や、それを公開したときの引用・利用の範囲がグレーなものもあるので、即座に公開できないものも多い。そういうものを巨大なアーカイブに入れてしまうと、アーカイブ自体が公開できなくなってしまう恐れもあります。

そこでまずは、大学1個分ぐらいの小規模なコミュニティ単位で小さなアーカイブを分散的につくり、それらを横に繋ぐ可能性を研究しています。

佐藤:資料そのものではなく、資料のリストだけなら広く共有することができます。リストだけならデータ量も大きくないですし、現物に当たりたい人がいたら、リストをもとにそれぞれのアーカイブにアクセスしてもらえばいい。

他にも、さまざまなテクノロジーを使って、デジタル化されたデータの改竄を防ぎながら広く共有する方法もあります。ただデジタルデータの場合、本などの紙もののように、100年先、1000年先でも物理的に保管できるかは未知数です。デジタルデータの長期保管というテーマも、別軸で重要な基礎研究として追究しています。

140年前の大気とキャンパス移転前の記録

佐藤:本学の歴史を深堀りしていくことで、歴史を考える上での「狭い範囲だけど、確実な成果」が得られると思っています。まるで掘削機のボーリングみたいに、氷の層を深いところまでグッと掘り進めていくと、100万年前の大気の成分がわかるみたいなイメージです。

「京都市立芸術大学」という括りでボーリングすると、少なくとも140年の歴史は生々しく見えてくる。140年前にこの学校を立ち上げた人たちは何を考えていたのか。それを掘り進めてみると、19世紀末の京都の文化人がどんな問題意識をもっていたのかが見えてくる。ほかにもいくつもの節目がありますが、本学の歴史だけでも深堀りしていくと、より広い範囲に視界が広がっていくような感覚が得られます。

佐藤:新キャンパスが移転された崇仁地区はかつて、同和事業の対策地区、いわゆる被差別部落でしたが、そこにあった改良住宅や小学校を更地にして新キャンパスはつくられました。この歴史的経緯を忘れてはならないと考えています。そこで移転にあたり起こった出来事の記録を、崇仁小学校にスポットを当てながら、収集していく活動を行いました。

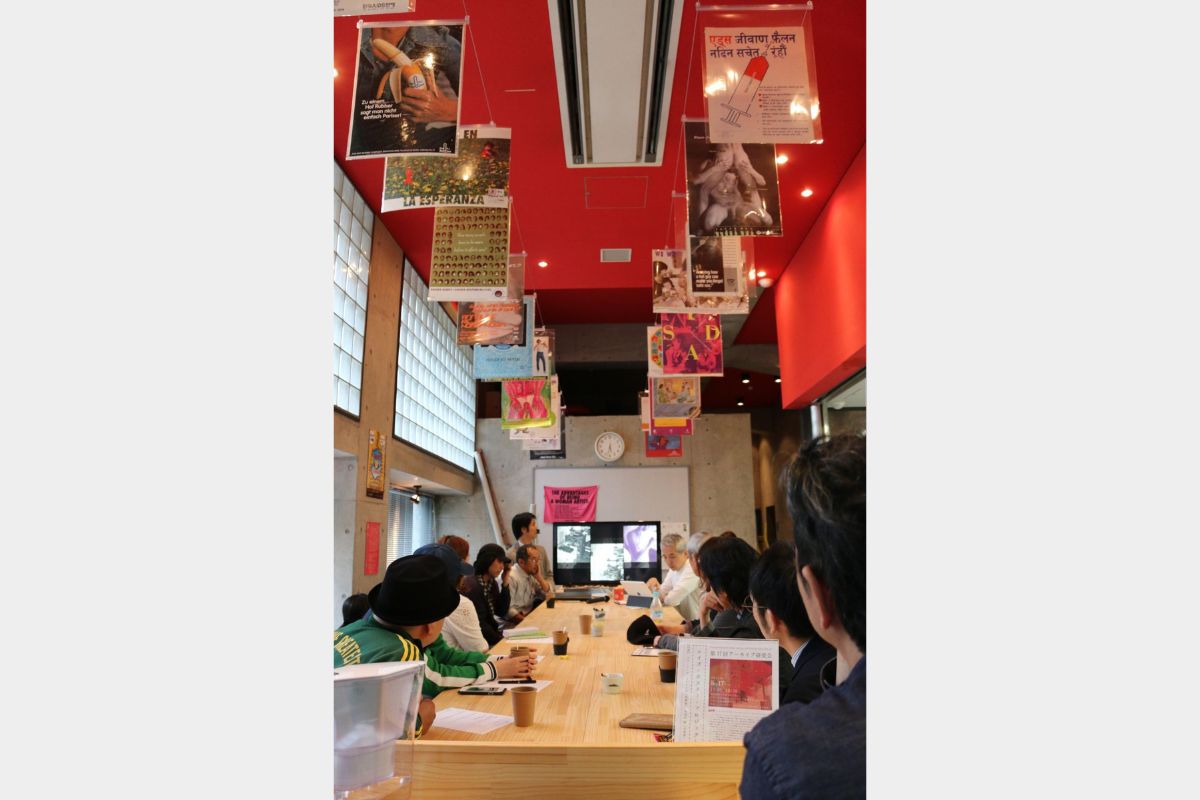

ぼくは大学院生の頃、HIV陽性の人たちについての研究、特にかれらが行ってなっていた自助グループ活動についての研究していました。ぼくはHIVには感染していませんでしたが、一緒に自助グループを運営する活動に参加していた。崇仁小のプロジェクトにおいても、地域の人々と大学の仲介というと大袈裟に聞こえますが、同じ地域の学校に関わる人間として、大事な役割を負っていると思っています。

アーカイブ文化を盛り上げるために

佐藤:どんなものでも、今は価値がないように見えても、いつかは日の目を見ることがあるかもしれない。そう考えると、いったん判断を保留して、残したいと思う人がいるのであれば、残した方がいいと思うんです。ただもちろん、現実的に厳しい側面もある。物理的な上限や、データサイズの保管上限、また人手の問題もありますので。

そしてこれが一番本質的なことなのですが、アーカイブという文化自体を盛り上げたいですよね。各々のプレーヤーが現在進行形で、それぞれ自分たちのやっていることを記録し整理していければ、アーキビストに手が回らないことも残していけるようになる。

佐藤:ぼくらの側で言えば、実際のモノや情報を集めること以上に、モノや情報が収まる枠組みを設計し、実際に運用できる状態にすることです。たとえば、本学の図書館には「京芸コーナー」というものがあります。卒業生が自分の関わった出版物を置けるコーナーですが、ここにはどんどん出版物が集まっているんです。

これは単純な例ですが、色んな人々が勝手に、でも真剣にここに残そうという思いで、さまざまな芸術資源を置きたくなるような仕組みを、もっと高度なレベルで設計するようなイメージです。

佐藤:一方で、京都で行われている多種多様な活動やイベントの記録も受け入れていきたいです。Diamonds Are Foreverのように、美術とは思われていなかったけれど創造的で刺激的なものがたくさんある。ジャンルで狭く規定せず、たとえば「京都」という地域に関する記録を残していければ、「光っている出来事」をちゃんとキャッチできるかもしれません。デジタルデータを基盤とすることで、物理的な「評価と選別」という限界を超えられらないかと、日々考えているんです。

編集後記

日本最古の芸術大学、京都市立芸術大学。その附属研究機関である芸術資源研究センターは、あまり馴染みのない名前であるため、活動内容が想像しづらい。だがお話を伺ううちに、同大の長い歴史から生まれるアドバンテージを活用するための機関であることがわかってきた。

少数によるセレクションを行動原理にもつ美術館とは対照的に、デジタルなアーカイブは、多様な人たちによるセレクションを行動原理にもちうる。選ばれたもの(=権威)を代表する美術館に対して、そうした選択からこぼれ落ちるもの(=より身近なもの)の側に立つアーカイブは、大学が地域や社会との関わりをアップデートするうえでも、重要なファクターであることがわかった。

過去から現在、そして現在から未来へ。これまでの140年のみならず、これからの140年についても思いを馳せてみたい。

佐藤知久(さとう・ともひさ)

1967年生まれ。京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授・専任研究員。文化人類学者として、芸術に関する個々人の経験と記憶を集積・継承する「創造のためのアーカイブ」のありかたについて研究しています。著書に『コミュニティ・アーカイブをつくろう!--せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」奮闘記』(甲斐賢治・北野央と共著、2018年、晶文社)など。HAPS(東山アーティスツ・プレイスメント・サービス)副実行委員長、芸資研の紀要『COMPOST』の編集委員もつとめています。