原点は杉浦康平と戸田ツトム

北岡:周りからはしきりに「30歳までは(独立せずに)がんばれよ」と言われたんですが(笑)。大学卒業後に参加したLABORATORIESの代表の加藤賢策さんが「年齢は関係なく、やりたければやったほうがいいよ」と後押ししてくれたので決断できました。

すべて加藤賢策アートディレクションのもとで、『ブルーノ・ムナーリ』(求龍堂)、『HOPE by NewsPicks』(ニューズピックス)、『FONT WORKS 書体見本帳2019』(FONT WORKS)、『アイデア』(誠文堂新光社)、『ゲンロン』(ゲンロン)、『表象』(表象文化論学会)、『LIXIL eye』(LIXIL)などのカタログ、書籍、雑誌などを担当していました。

大学時代は白井敬尚先生のゼミに所属していました。2年生のときに白井先生の授業を受けて初めてブックデザインを体験したんですが、当時、周りの同級生に自分よりセンスの良い学生がたくさんいて、自分のセンスにはあまり自信がなかったんですね。

だけど組版だけは勉強していけばいくほどできるようになるという実感があって。「センス」と違うところに居場所を見つけられたことに救われたんだと思います。そんな経緯からタイポグラフィやブックデザインに向き合い始めました。

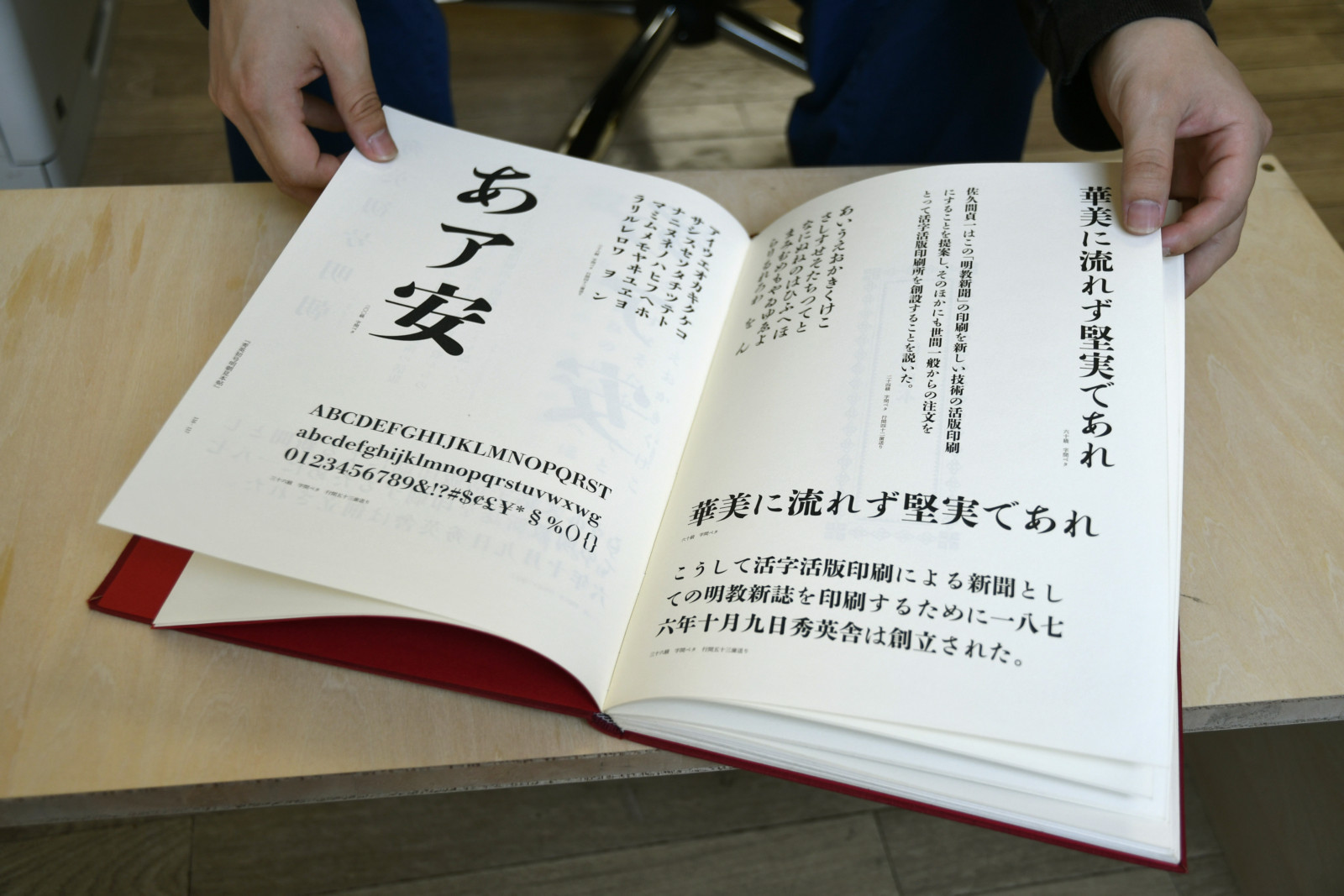

白井先生の「好きな書体の見本帳をつくる」という授業で、『秀英初号明朝』という本をつくったのが初めての作品づくりでした。

当時は杉浦康平さんがデザインした書籍をよく眺めていて、杉浦さんの使う秀英体がカッコいいなと思っていたんですね。秀英体は大日本印刷の前身の秀英舎時代から開発されている歴史の長い書体なんですが、そのときはそんなことも知らずに選んでしまって。案の定、調べ始めると止まらなくなって、最終的には大日本印刷の工場にもリサーチに行くくらいに。そこでスイッチが入った感じがありました。

もう一人、大きな影響を受けたのが戸田ツトムさんのデザインです。杉浦さんや戸田さんが手がけたデザインから受けた印象……いろんなところにピントが合っている感じと情報量の多さに惹かれたんですよね。その辺りから自分の好みの原点ができあがった感じがあります。

大学の授業に講師として来ていた加藤賢策さんと知り合ったことがきっかけで、3年生の終わりからLABORATORIESでアルバイトを始めました。そのときに社内のプロジェクトとして動き出していたのが『アイデア』2015年7月号の「思想とデザイン」特集でした。

タイトル通り「思想とデザイン」に関わるたくさんの本が紹介される特集で、事務所には日々膨大な本が届けられてくるんです。ぼくが最初にやらせてもらったのが、指定されたページをスキャンして画像を切り抜いたり、データをまとめたりする作業でした。そのときに出会い、一番衝撃を受けたのが戸田ツトムさんがデザインした『GS』(冬樹社)でした。

初めて見たときはもう、とてつもない野蛮さを感じて……可読性とかではない世界だなと。大学で学んでいたタイポグラフィや組版では、可読性や機能性はとても重要なものとして教わっていて、自分自身もそう考えていたので、だからこそ、戸田さんのデザインは思ってもみなかった組版でした。こんなの絶対に読みにくいし、なんなら組版それ自体がグラフィックデザインになっているぞと。

記号性が手前にあって、自分から近づいていけば記号的な組版の中から意味が立ち現れてくる。しかも部分的に活版印刷まで使われている。

大学では、デザインすることの意味や「なぜこうしたのか?」という理由付けを自分自身に課していたんですが、どうやらそういう世界でもなさそうだと思いました。

当時は思想なんて知らなかったし、そもそも興味もなかったんですが、それでもこのレイアウト、面の使い方、罫線が次々に「入ってくる」感じを受けて、意味ではなく視覚的に「思想」と接続させられるような感覚がありました。

前提的な知識も持たずに戸田さんのデザインと出会ってしまい、「もうなんだかわからない」と。でもそれはマイナスの意味ではなく、わからないからこそ「すごく考えさせられる」「想像しなければならない」「考えさせられてしまっている」という興奮がありました。

特徴としては、大量の情報が緻密にまとめあげられている点だと思います。最初に受ける印象は、すごくノイジー。オブジェクトが多い。視線が定まらない。

でもそれだけでは終わらない。見れば見るほど「視覚をコントロールされている」という感覚すら覚えるような……ひと目見ただけでは目をそらせない世界、パッと見で終われない世界というんですかね。

寺山修司氏主宰の劇団・天井桟敷の公演《観客席》のポスターです。空間的な操作が印象的で。遠い距離で見れば細かな文字はノイズのように見えますが、いざ文字を読みにかかると文字以外の大きな情報が逆にノイズになってくる。一枚のポスターの中で、ものすごく大きな距離の感覚があったんですね。そういう感じは杉浦康平さんのデザインにも通じている気がします。

そうですね。ドゥルーズ=ガタリの『千のプラトー』(河出書房新社)みたいに、この時代の本ってよく表紙に「本文からの細かな引用」がレイアウトされている印象があります。本文から言葉が浮き出ているように思える、これも一種の空間的な表現です。

僕は、表紙は中面の延長として、中面が表出したものとして考えているところがあって。

一般的に表紙には書名、著者名、グラフィックや写真などが配置され、その本の「シンボル」的なものとしての機能が期待されます。この場合はそうでなく、表紙をシンボル化していない。全く情報が削ぎ落とされておらず、デザインが単純化していないんですね。だから中面にあるはずの本文が表紙にまで出てくるんだと思います。

そうですね。新鮮さを感じました。

ぼくが通っていたムサビに限ったことではなく、周りでは要点を絞って削ぎ落としていくデザイン、過剰装飾を避けて「最小限で目的を達成する」デザインが主流になっていました。

『秀英初号明朝』をつくったときには、まだ自分が何をしたいのか、何が好きなのかを絞りきれていませんでした。でも、そもそも予備校時代から「分かりやすく伝えること」に取り組まされ続けていたので、それとは反対に「分かりやすくするほど見えなくなるもの」を見せたい、という気持ちが出てきたのかもしれません。