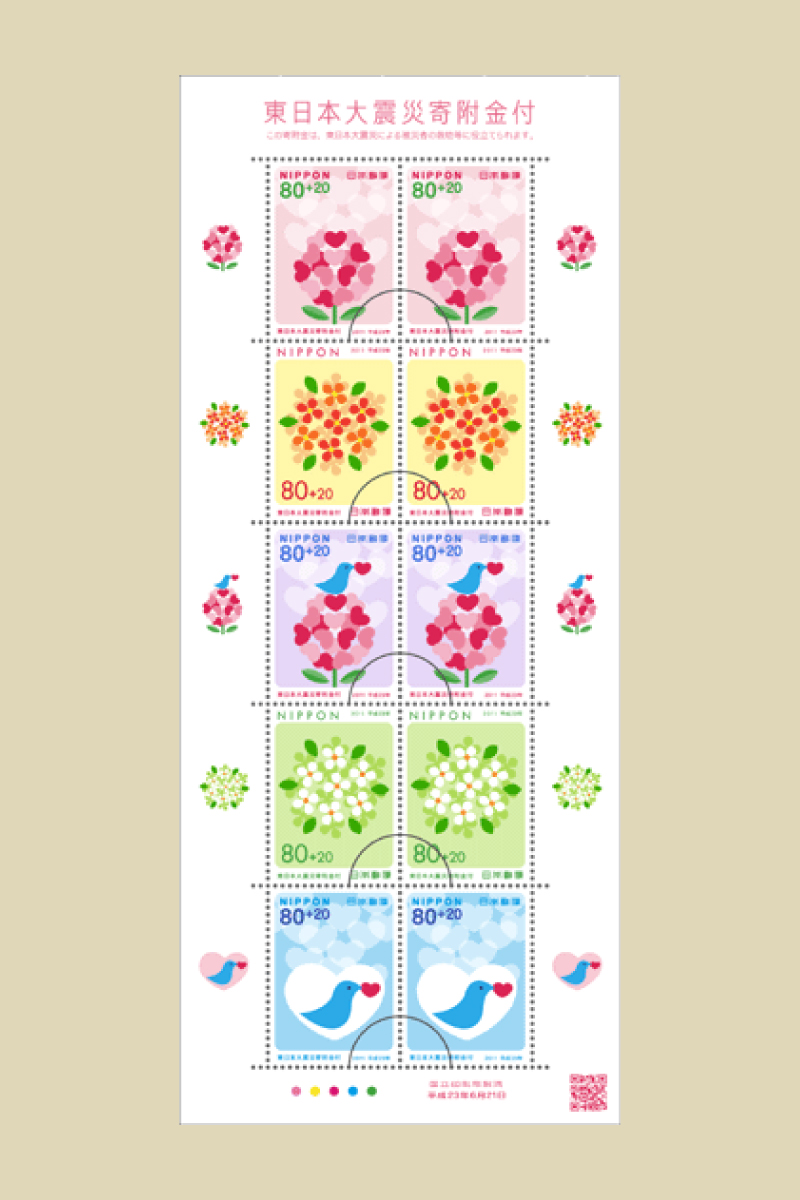

東日本大震災の寄附金付き切手を作り上げた無私の境地

玉木:「日本はどうなってしまうのだろう」という不安や悲しみが、そこかしこに溢れていた中で、これまでに経験のない大きな題材を、自分史上最も短い期間で仕上げなければならないという状況でした。

そもそも災害自体をテーマにした切手は過去になかったんですよ。しかも「日本を復興させるため」という社会的使命の大きな切手です。ものすごいプレッシャーでした。

普段はアイデアを出して、ラフを作って、それを寝かせて判断するというプロセスを踏むわけですが、吟味する時間がこのときには全くなかった。「これでいいのか?」「本当にいいのか?」という自問自答をしながら突っ走る感じでした。

だけどあのときは、まずキーワードを書き出しました。「愛」とか「温かさ」とか「優しさ」とか。モチーフは「花」とか「小鳥」とか「ハート」とか。

そうなんです。このハートには「花が咲き、小鳥がやってきて花びらを摘んで届ける」というメッセージを込めています。名もない花を、名もない小鳥が運んでいるという風に。

当時は「誰々が何億円を寄附しました」みたいなことがニュースになっていました。それはそれで尊いことなんですが、この切手は誰もができる「ほんのちょっとの優しさ」の受け皿にならないといけないなと考えたんです。だからモチーフは薔薇でも百合でもない、名もない花だった。

もちろん、これは被災した方々への支援につなげていくための切手です。でも、あのときって日本中の人たちみんなが少しずつ傷付いていたと思うんですよ。だから誰にでも優しさが伝わる、温かみのある切手にしたいなと思いました。どこから見ても影ひとつない、やわらかな明るさに満たされたような……、そんなイメージです。

このときばかりは「無私」というか。普段は「カッコいいものを作ろう」とか「新しいものを作ろう」とか、そういう想いがどうしてもどこかにあるんです。でもこのときは、被災された方に寄り添うことだけを思い描いて制作しました。その意味では、デザイナーとしての覚悟がありました。

デザインとして良いかどうかは別にして、この時のテンションを超える切手が現れるかどうか、この切手を見るたびに思います。

ぼくは基本的に仕事のことを家では話さないんですが、このデザインが決まったときだけは違いました。帰宅してすぐ奥さんと幼い子どもたちに「今日震災のチャリティー切手を作ったんだ」と話したんです。そしてその時の覚悟を伝えました。子どもたちは「何言ってんだ、お父さん?」みたいな顔をしていましたけど。

切手デザイナーとしての「冒険」

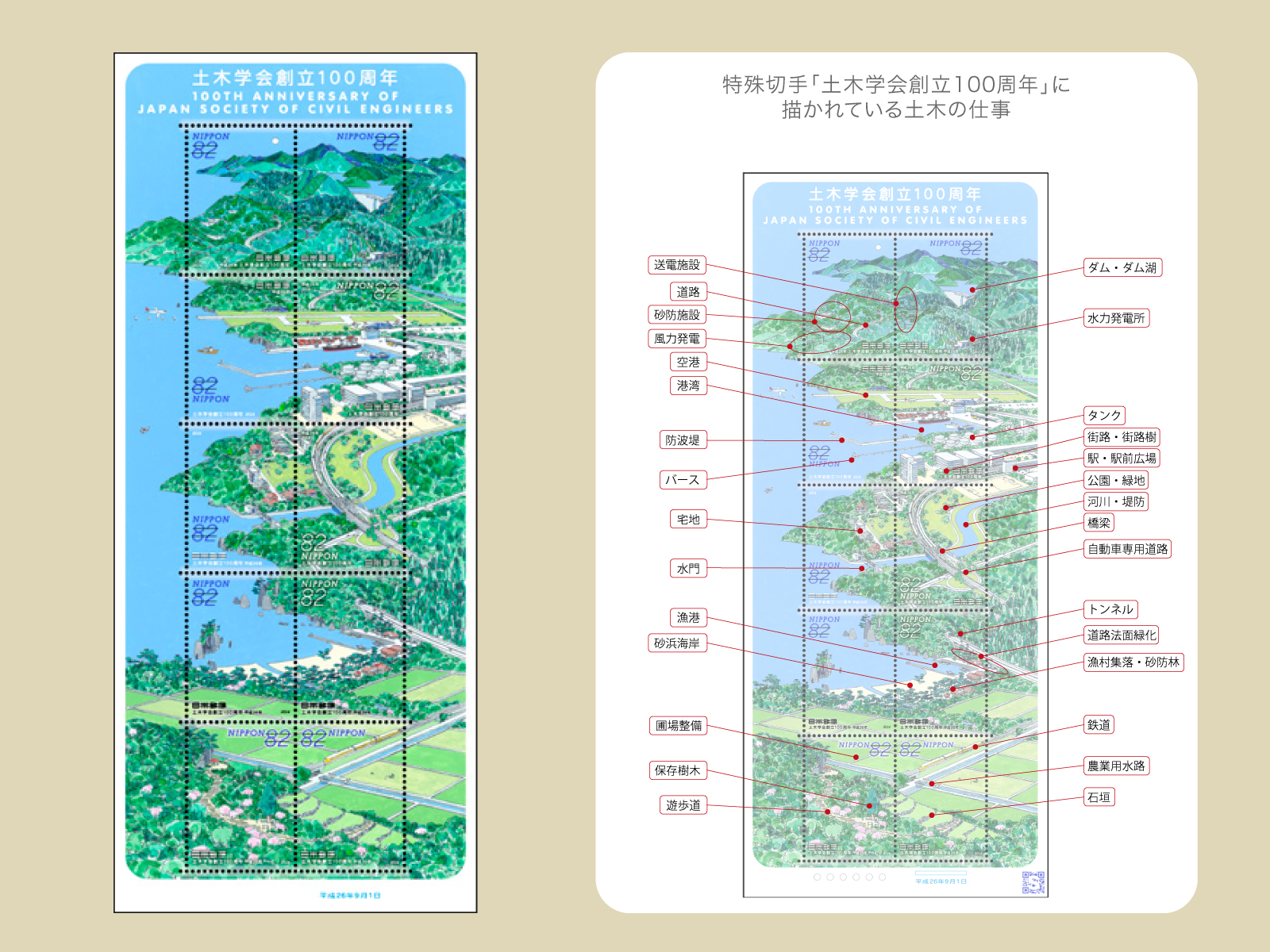

エゴとして作っている切手はありませんよ(笑)。ただ、結果として斬新なものがそう見えるのかもしれません。「土木学会創立100周年」がそうですね。

このときは、やりたかった表現に挑戦しました。切手シートを1枚の絵にしたんです。 土木って、ダムとか橋とか道路とか素晴らしい構造物が多いんですが、切手サイズにそれを収めてしまったときに「果たして良さが伝わるのか?」と思ったんです。

言うなれば「土木」という素材に対して「切手」というお皿があまりに小さかった。ぼくが使える最大のお皿ってなんだろうと思ったら「切手シート」がそうだったんです。

海から山に至る風景の中に様々な土木の仕事があり、人々のくらしを支えていることを郵便切手シート全体で表現している。

デザインの中には30種類以上の土木の仕事が描かれた(右資料参考)

この切手を作ったのは2014年。監修で入っていただいた法政大学の福井恒明先生とイラストレーターの松﨑喬さんと3人で話していたときに「復興した東日本のイメージを作ろう」と決めました。発売時にオフィシャルに公表した設定ではないんですが、土木の力で平穏な東日本に戻った風景を念頭において描こうと。

ほかには2016年の『夏のグリーティング』切手でも、別の意味で冒険させてもらいました。かなり僕の中では「フリーハンド感」が強いデザインです。

この切手は毎年シリーズで発行していて、その前年にも貝殻をモチーフにして売上もよかったんですよ。だからまた同じモチーフで作ろうと思っていたら、当時の上司から「もっと夏らしく」というオーダーを受けてこのデザインになりました。

切手のデザインでは「モノ(モチーフ)がある」というのが常なんですが、このときには「夏らしさ」のイメージで抽象画を描くみたいに取り組むという冒険をしました。この「波紋」の切手なんかが特にそうですね。わざと斜めに配置したり、夏の楽しさを表現できたと思います。

ありがとうございます。いまだに趣味の一つとして切手収集をしている方も多いですから、そうした方々に面白がってもらえるのは嬉しいです。

例えば国際文通週間に合わせて発行される記念切手があるのですが、日本では昭和33年に「東海道五十三次」の切手が作られて、その後4回続いたあとにしばらく途絶えていたんです。

ぼくはその尻切れ感が嫌で、この続きを待ち望んでいる方がきっといるはずだと思って、2000年に復活させたんです。そこからずっと出し続けて、出し続けて、出し続けて、最近ようやく東海道を走破しました(笑)。

切手をデザインすることで見えてくるもの

素材やモチーフを知ることは、切手デザインを考える上ではかなり重要なプロセスの一つです。

それを実感させられるのが、前述の「東海道五十三次」シリーズなど、古い絵を扱うとき。現物を撮影したオリジナルのままでは切手にしたときにくすんでしまうため、入念なレタッチを施しています。まるで、歴史的な絵画の修復を行なっているような気分になります。そのプロセスの中で「なるほど、この人はこう考えてこの表現にたどり着いたんだ」ということが身体感覚としてわかってくる瞬間があるんです。

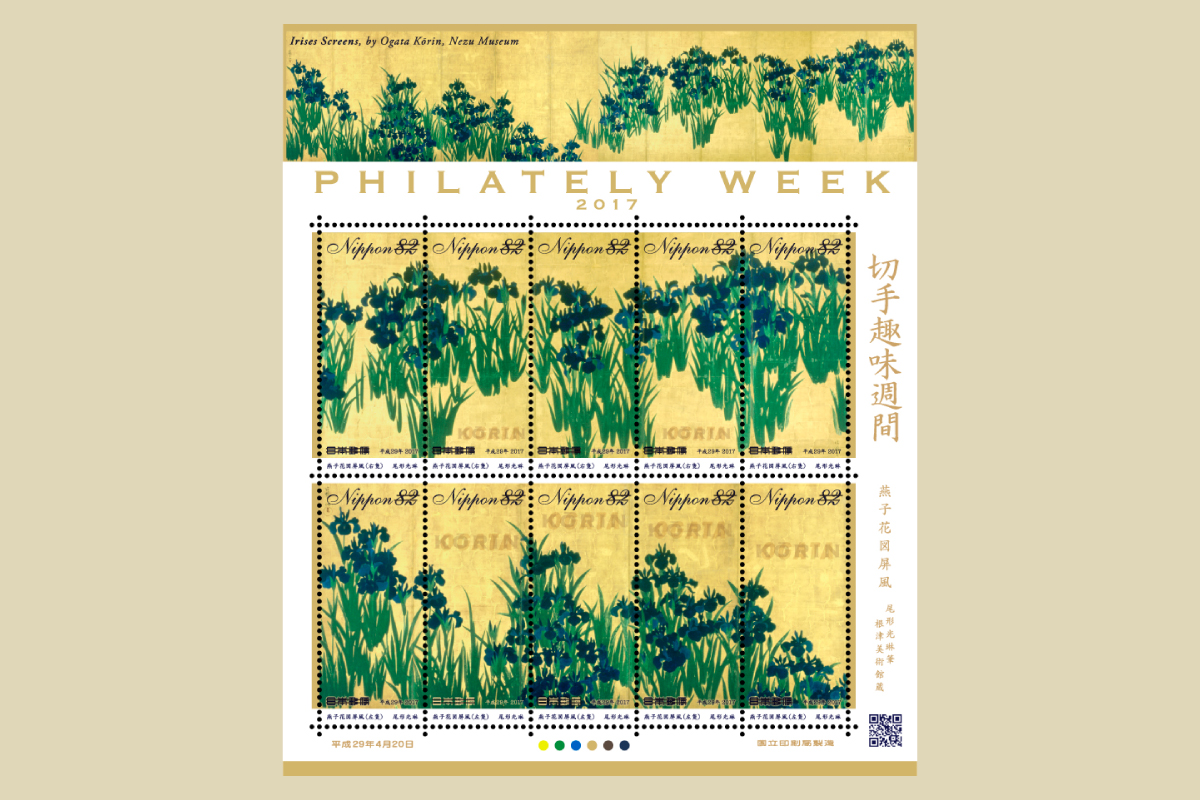

例えば、これは尾形光琳の「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」の切手ですが、同じ燕子花のパターンがいくつか反復しているのは有名な話。

レタッチ作業をしながら、光琳は間違いなくグラフィックデザイナーだなと思いましたね。それまでの絵画は「何かのモチーフがあって、それを描く」という発想で作られているんですが、光琳の場合はそこにパターンの概念を持ち込んだわけです。当時の絵画の概念を大きく拡張するものだったんじゃないでしょうか。

「東京だけでウケるデザイン」ではダメ

一概に「これが素晴らしいデザインだ」というのはないですし、人によって評価も違うでしょう。ただ、時代や国が変わっても耐えられるデザインというものがぼくの中にはあって、そういうものが良いデザインだと感じています。

大学などで講義するときや、若手のデザイナーたちと話すときには、目の前に見えるものを見るだけでなく「想像しなさい」と言っています。

例えば、銀座のデパートのショウウィンドウに入れたときにどう見えるか。あるいはどこかの国の田舎町に持って行ったときにこのデザインがどう見えるかを考えなさい、と。

そう、だから東京だけでウケていても駄目なんです。

正直言って分かりません(笑)。当然「100年後も残るデザインを作りたい」とは思うものの、今売れなければ意味はない、というジレンマもある。

だけど最低限いつも考えるのは「自分が使いたいものを作る」ということで、そこだけは全て共通しています。自分が欲しくないものを作っても、使う人に失礼ですから。

そうですね、さっき言ったことと矛盾するようだけど「この人には喜んでもらいたいな」という人がいることもありますね。

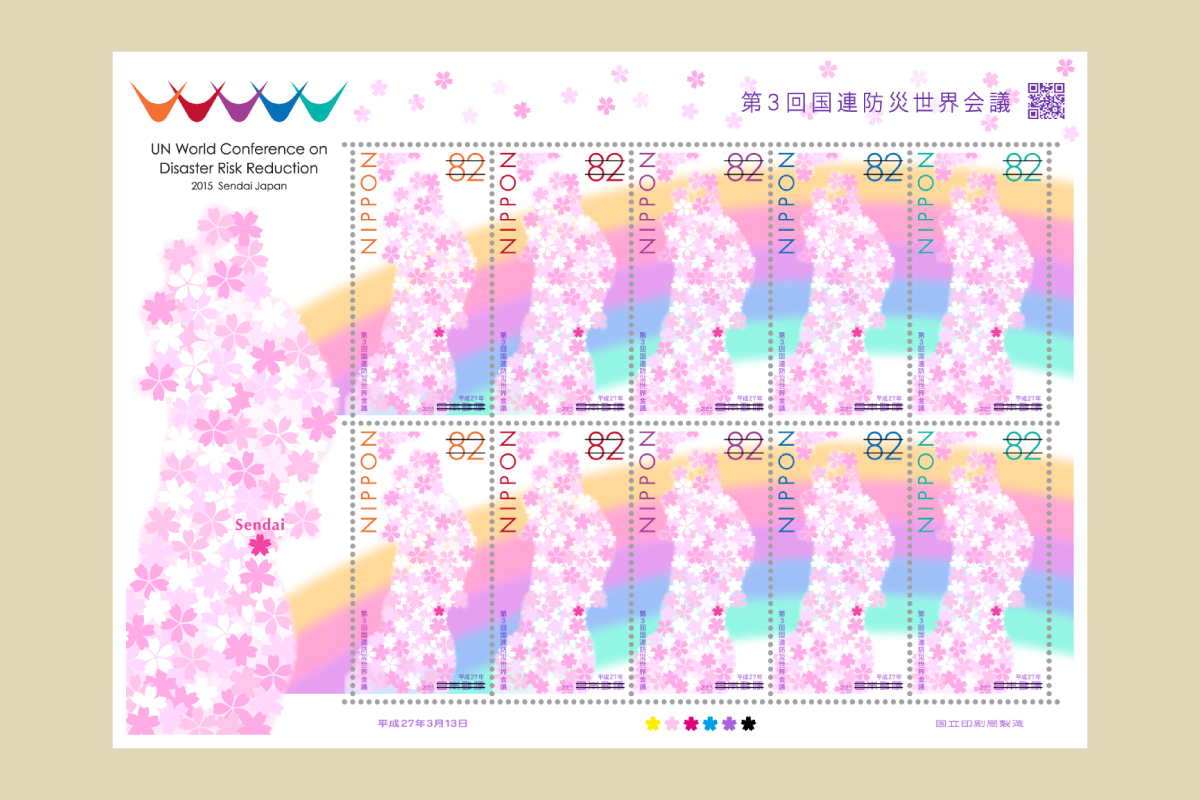

例えば、2015年に仙台で「第3回国連防災世界会議」が開かれて、その記念切手を作る仕事があったんですが、なかなかアイデアが湧いてこなくて。そのときにふと思い出したのが、気仙沼にボランティアに行ったときにお世話になった方々の顔でした。

それからは「あの人たちが喜んでくれる切手を作ろう」と決めて、東北地方にいくつもある桜の名所が復活して桜が満開になっている光景をイメージした切手をデザインしました。目に浮かぶ具体的な方々が、行き詰った自分を導いてくれました。

欠かさず「これ」と決めて見ているものはあまりないですね。ただし世の中全体を見ているような感覚はあります。いつもなんとなく周囲を見渡していて、テレビCMやお店の内装、街の風景や商品のロゴなどからも、世の中の空気を吸っているような感じがしています。

自分を疑え

世間ではよく「自分を信じろ」と言われているじゃないですか。でもぼくはそれに違和感をもっていて、なぜならぼくも含めてほとんどの人は、生まれもった明確なビジョンなんてないからです。だからむしろ「自分を疑え」と思っています。

「今自分が作っているものは本当に良いものか?」「もっと別の方法があるのでは?」という見方をした方が、結果的には良いものが作れるはずです。

取材を終えて

切手のデザインとは何か? そんな素朴な疑問に対して、玉木さんが答えてくれたことを自分の言葉で咀嚼するならばこうだ──「最小のフィールドで、最大の責任をもったグラフィックデザイン」。

普通切手のサイズは、1枚あたりわずか21.5×25.5mm。その極小のフィールドの中で、国家、いやもっと平易な言い方をすれば「みんな」を代表するデザインをしなければならない。その厳しすぎる条件が、普通切手には常に課せられている。

インタビューを通して最も印象的だったのは、東日本大震災寄附金付切手のデザインだった。そのデザインプロセスは、筆者がこれまで見聞きしてきた中でも最も過酷な部類に入る。

震災をテーマにデザインするということは、あの出来事からもうすぐ10年が経とうとする現在であっても不可能なほど難しい。そんな大テーマのデザインをたったの1週間で、しかも切手という最小のフィールドの中で、「みんな」の期待に応える形で行わなければならない。想像しただけでもクラクラしてしまうほど過酷な状況である。前編の冒頭で玉木さんが話していたように、切手デザイナーには「作家性よりも人の意見を取り込んで咀嚼する能力」が求められる。そんな「没個」的な姿勢を保ちながらも、この難題の切手デザインを遂行するために玉木さんがとった姿勢は、「没個」ではなく「無私」だった。

多様な現代社会の中で「みんな」を定義することはとても困難な作業である。しかしこの「無私」的な姿勢、ご本人の言葉を借りるならば「被災された方に寄り添うことだけを思い描いて制作」された切手のデザインは、「寄り添うその人」個人と「みんな」が結びついた奇跡的なデザインのように感じられた。

このようなデザインが可能になったのは、切手には常に究極の条件が課せられているからだったのかもしれない(世に出回る多くのデザインでは「みんな」が対象になることはほとんどない)。また、インタビューの中で紹介された各国・各時代の切手からは、それぞれの状況と結びついた「究極」を垣間見ることもできた。イギリスの普通切手も、イスラエルの記念切手も本当に美しかった。そう、切手のデザインは面白い!

今も日本郵便の切手は年に50件前後のペースで発表されている。時代とともに変化し続ける切手デザインの動向にこれからも注目していきたい。

(了)

玉木 明(たまき・あきら)

1968(昭和43)年、三重県生まれ。愛知県立芸術大学美術学部デザイン科卒業。 1991(平成3)年郵政省(当時)に技芸官として入省。以降、切手デザイナーとして数多くの切手を手掛ける。これまで手掛けた切手はおよそ160件、1,000種類近くに上る。(2020年7月現在)