50年におよぶカーデザイナーとしてのキャリアをたどる

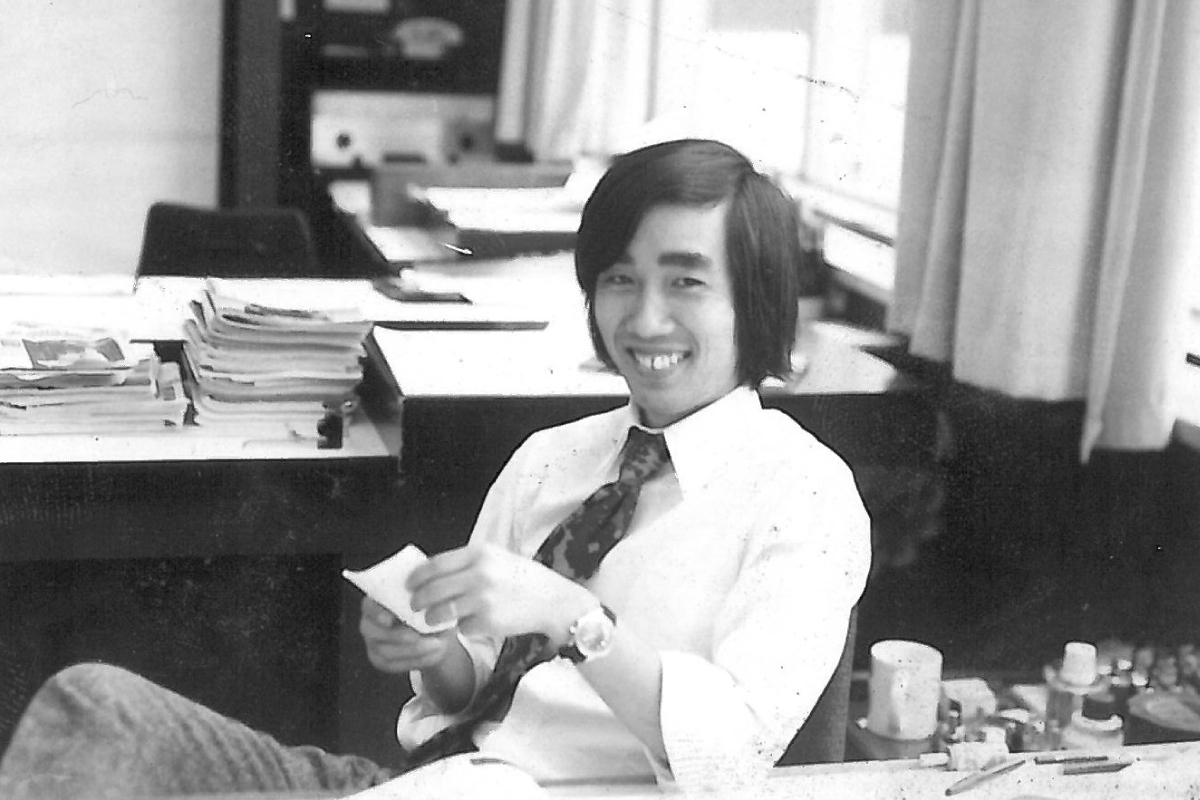

取材を行ったのは、2022年4月。オンラインで公開中の連続講座「青戸務 自動車文化講座」の収録を終えた青戸さんは、「いやぁ、カメラに向かって話すのにはなかなか慣れなくてね」と苦笑しながら、穏やかな笑顔で編集部の取材に応じてくれました。

本田技研工業やドイツ・オペル社をはじめとするさまざまな自動車メーカーで活躍し、さまざまなカーデザインを手掛けてきた青戸さん。ホンダではスタッフデザイナーとして「N360」「TN360」「H1300」、オペル社では「ディプロマットクーペ」「ジュネーブ」「GTZインテリア」「アスコーナ」などのデザインに携わりました。当時の話を聞いてみたいというシンプルな好奇心から取材を申し込んだところ、快諾してくれました。

なぜカーデザイナーの道を志したのか。世界へと飛び出すことになったきっかけはなんだったのか——私たちは青戸さんが歩んできた道を振り返り、一緒にたどっていくことにしました。

「大変な会社に入ってしまった」厳しい環境で踏み出した一歩

青戸務氏(以下、敬称略):そうですね。私は10年前にパリから日本に帰国したのですが、それ以降も毎年のように国内外のモーターショーやイベントに足を運び、ヨーロッパや中国などで最新の自動車についての情報収集をしていました。残念ながらコロナ禍でそれができなくなってしまい、現在はオンラインでできる活動を中心に行っています。

海外を最後に訪れたのは、2019年に上海で開催されたモーターショーですね。90年代に中国を訪問したときはまだ自転車大国でしたが、3年前の時点で当たり前のように電気自動車や自動運転車などが並んでおり、めざましい発展ぶりに驚かされた記憶が強く残っています。

青戸:私がカーデザインの世界に足を踏み入れたのは、もう50年以上前のことです。1966年に多摩美術大学のプロダクトデザイン科を卒業し、先輩の勧誘を受けて本田技術研究所(後の本田技研工業株式会社/以下、ホンダ)に入社したのがはじまりでした。

学生時代に車のデザインを学ぶといっても、当時は今のように多くの情報を簡単に得られる時代ではありませんでした。手に入れることができたのはアメリカの古雑誌くらいで、私たちはその中に掲載されている自動車の広告を片っ端から集めてスクラップにし、デザインの描き方やリフレクションの作り方を学んでいたんです。

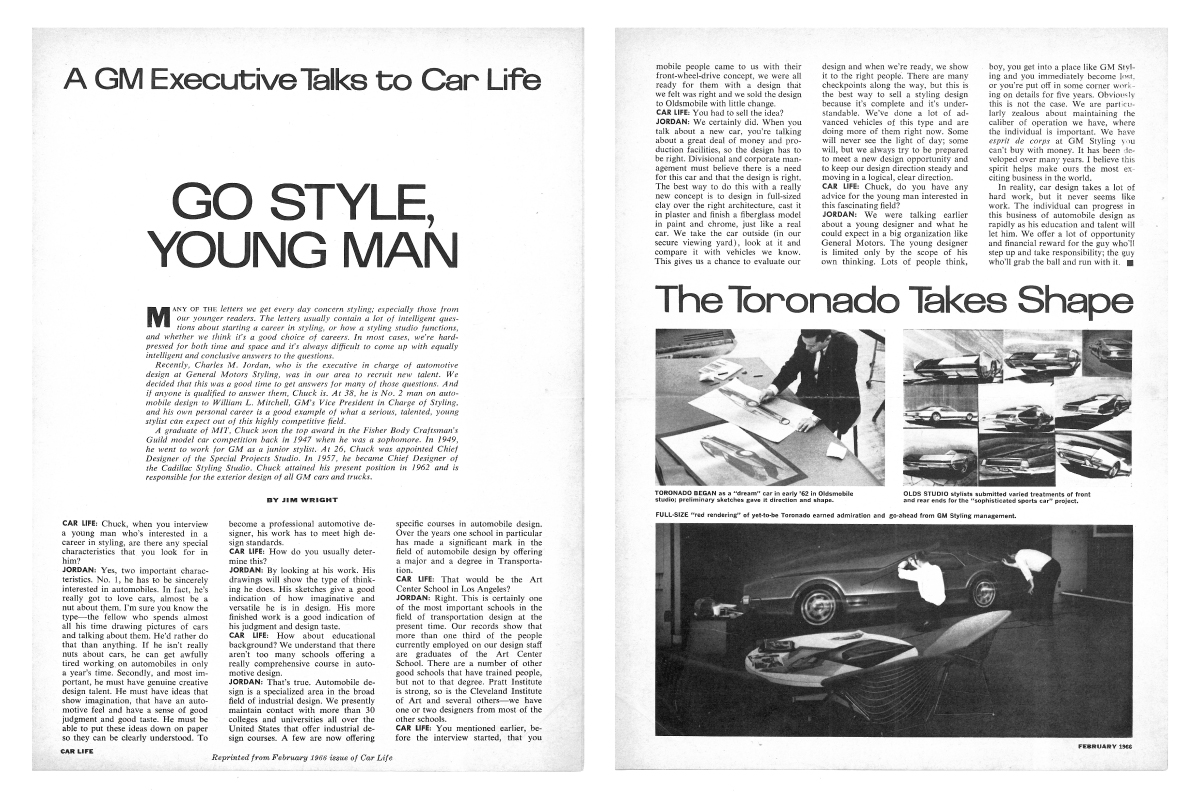

そんなあるとき、たまたまゼネラルモータース(以下、GM)のカーデザインが特集されている雑誌を入手したことがありました。

“Go style, young men.”——「若者よ、自分のスタイルを手に入れよう」といったニュアンスでしょうか。かっこいい自動車のデザインをアピールする記事で、キャッチコピーや掲載されていた車のインパクトを今でも覚えています。そして若かった私は、「これがカーデザインの仕事か!」と思い込んでいました。

(以下、画像は特に記載のないものは青戸氏提供)

青戸:はい、全然違いました。現場の仕事はもっとずっと、地道で泥臭くてね。当時のホンダでは、本田宗一郎さん(創業者/1906-1991)が現場の最前線に立って製品開発を指揮していました。毎朝夕に宗一郎さんの厳しいデザインチェックが入るんですよ。そのフィードバックに合わせて何度も何度も細かいところを調整したり、直したりしていく。「これは大変な会社に入ってしまった」と思いましたね。

3冊のスケッチブックが、世界トップメーカーへの道を拓いた

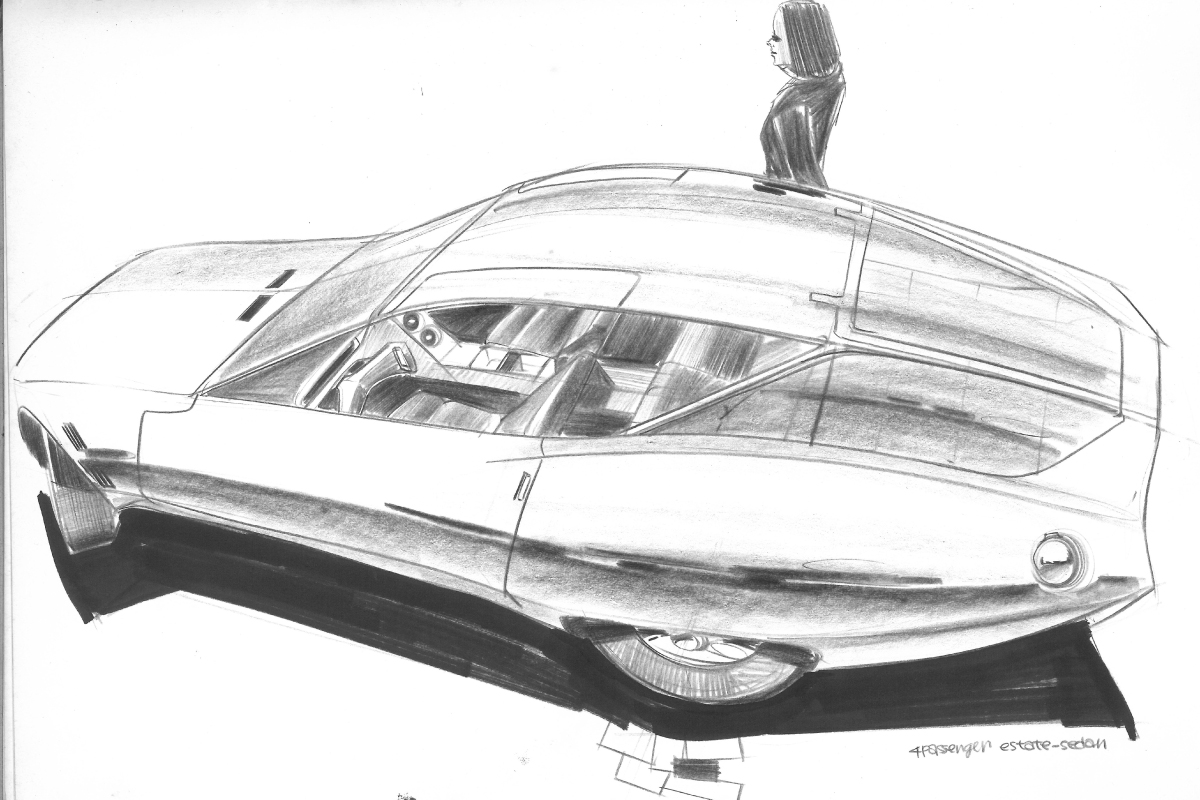

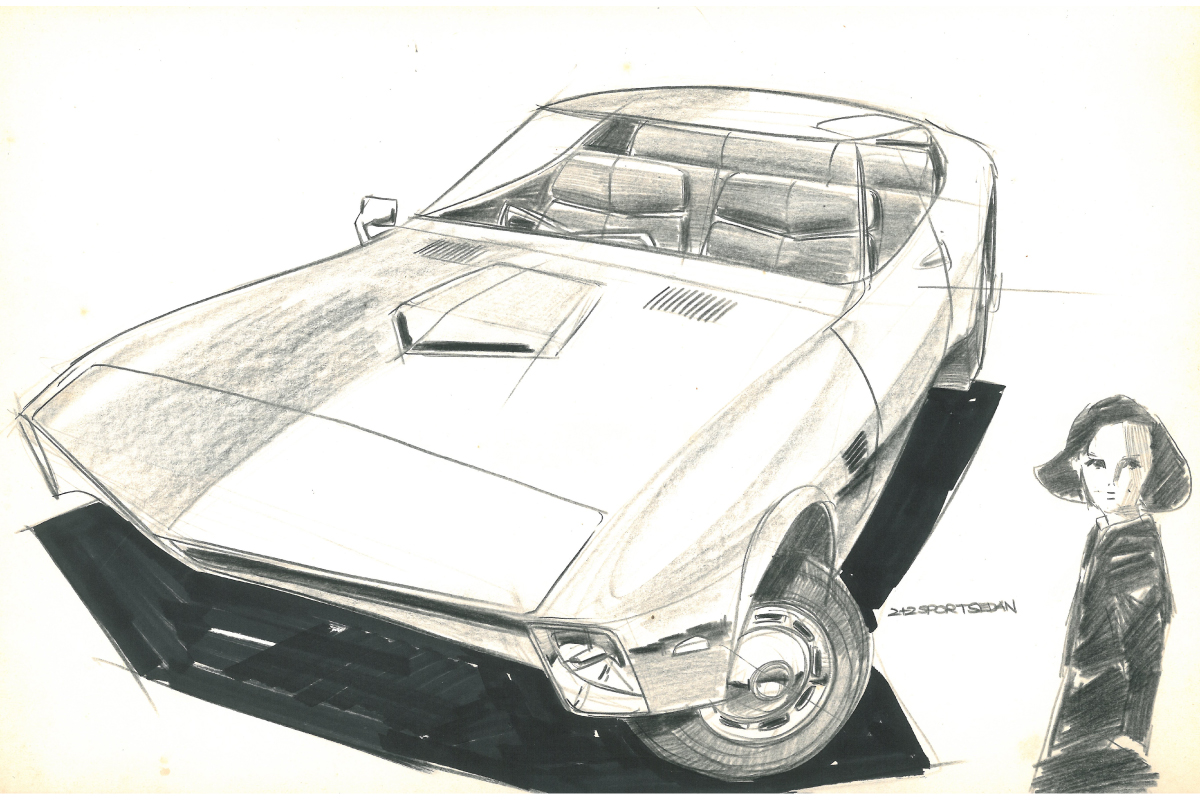

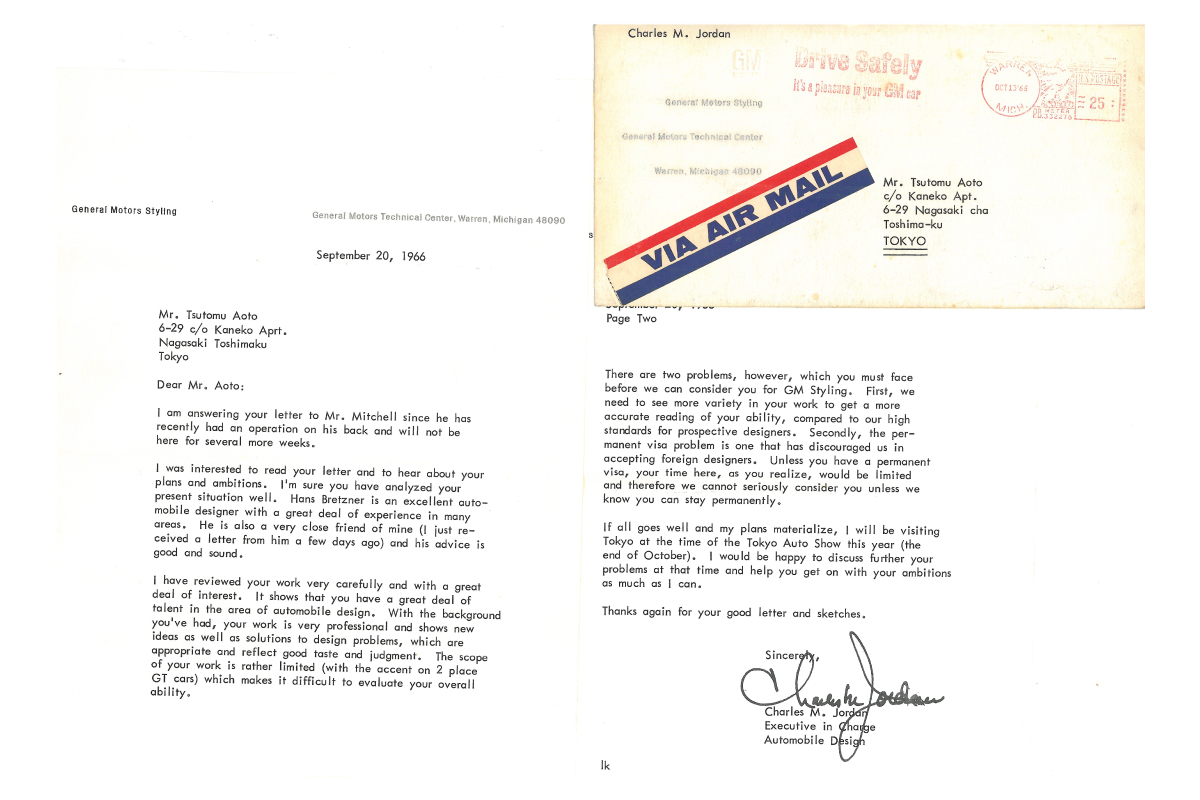

青戸:学生の頃から、せっかくなら、デザイナーとして世界トップの会社で仕事をしてみたいという気持ちを持っていました。そこでホンダに入社した年にすぐ、カーデザインのアイデアを描き込んだスケッチブックを3冊、GM(ゼネラルモーターズ)宛に送りました。

青戸:そうです。今では考えられないかもしれませんが、雑誌で特集を見ただけでどこに送ればいいかもわかりませんから、“General Motors/Detroit,USA”とだけ書いて(笑)。

でもさすが世界的なメーカーですよね。私のスケッチブックはきちんと会社に届き、3ヶ月後に担当者から返事がきたんですよ。「OKだからデトロイトへ来い」と。

青戸:ただワーキングビザの手続きにものすごく時間がかかってしまい、残念ながらすぐに渡米できなかったんです。そうこうしているうちに、私に声をかけてくれた担当者がドイツのオペル社へ移ってしまいました。結局そこから「オペル社に来てほしい」という正式な話をもらうまでに、3年かかりましたね。

青戸:若さってすごいですよね(笑)。

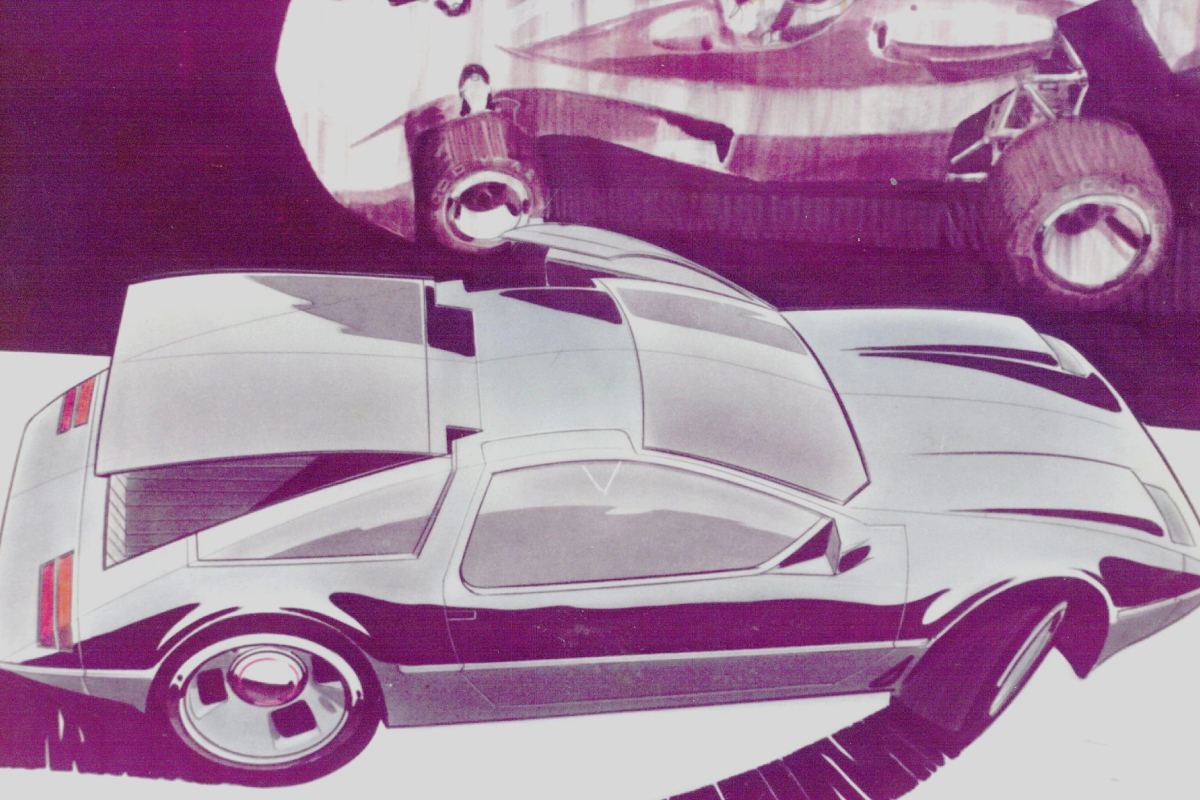

青戸:私にとって非常にラッキーだったのは、1969年に開催されたフランクフルトモーターショーに出展するためのコンセプトカーを開発するチームに入れたことでした。そこで入社したばかりの私も他のデザイナー陣と同様にデザイン案を出したところ、すぐに私のデザインが採用されたんです。私が突然、日本からやってきたよくわからない新人であるにも関わらず。

さすがに私も驚きましたが、ここは年齢や立場、経験年数、国籍、人種などすべて関係なく、「いい仕事をしさえすれば認めてもらえる」自由な環境であることを、そのときに実感しました。

結果的に私はそのまま、オペル社のデザイナーとしてドイツで10年を過ごすことになります。人生を振り返ってみると、この10年が私にとっては一番楽しく、充実した時間だったかもしれません。

青戸:まず、高度経済成長期後半の日本から渡欧した私の目には、1960ー70年代当時のドイツ社会のありようがいろいろな意味で豊かに映りました。そもそも働き方や仕事の進め方、マネジメントの仕方が大きく異なっていたんです。

当時の日本では夜遅くまで仕事に打ち込むことが当たり前でしたが、ドイツでは16:30頃には仕事が終わるのが一般的でした。そのためそもそも、日本にいたときとは時間の使い方が変わりました。

また私をオペル社に呼んでくれた人をはじめ、一緒に仕事をした多くのメンバーが、デザイナーのいいところや個性、クリエイティビティを引き出すマネジメントに長けていたように思います。欠点や足りないスキルを指摘するというより、何かしら光るポイントがあれば褒めて認めてくれる。デザイナーとしては、自由にのびのびと仕事に集中できてありがたい環境だったと思います。

だから辛かったことや大変だったことよりも、ドイツでの10年は「楽しかった」という記憶の方が強いですね。

20代で叩き込まれた、本田宗一郎氏のデザイン哲学

青戸:振り返ってみると、オペル社での10年も楽しかったのですが、ホンダにいた最初の3年間で学んだことも大きかったと思いますね。宗一郎さんは、常日頃から「お客さまが欲しいのはどんな車か」をものすごく突き詰めて考えていて、それをデザイナーである私たちに、形にするよう求めていました。

一つ印象的だった出来事を挙げるなら、ある軽自動車をデザインしていたときのことでしょうか。自動車のデザインは前後をすぼめた形にするのが一般的な手法なのですが、それを見た宗一郎さんは、「大きさを削るな」といって自らクレイモデルを盛り始めました。

デザイナーとしては当然ながら納得できず、またこっそり削って調整するんですけど、翌日また盛られてしまう。その繰り返しです(笑)。

当時はそういったせめぎ合いの中で仕事をしていましたが、宗一郎さんが徹底的に考えていたのは、カーデザインのかっこよさだけではなく、軽自動車に乗るお客さんの気持ちだったんですよね。

軽自動車を買う人たちは、「軽」が欲しくて購入するわけではない。本当は普通車に乗りたいけど、お金がないからやむなく軽を買わざるを得ないだけ——だからホンダの軽自動車は、普通自動車に見劣りしないよう立派なデザインにしたい。そんな強い想いがあったのでしょう。

どんなときも顧客の気持ちを考え抜く。3年間で叩き込まれたホンダの哲学は、私がデザイナーとして経験を積んでいくにあたり、非常に重要なものになったと思います。

次の時代の新しい価値を見せる。それがデザイナーの役割であり、醍醐味

青戸:はい。ドイツで結婚し、子どもが生まれて、その子どもたちの教育環境を変えるために帰国しました。そのときにはもう宗一郎さんは一線を退いていましたが、ホンダは順調に事業を拡大し、以前とはまるで違う会社のようになっていましたね。

帰国後、1990年からホンダ・デザイン東京スタジオの立ち上げに携わることとになりました。そこでは当時の一等地であった銀座で場所を探し、ホンダとしてはじめて外国人のカーデザイナーを採用するなど、さまざまなチャレンジをしました。

ただ一つ不本意だったのは、日本の会社では中堅になると、プレイヤーとして仕事をするのが難しくなってしまうということです。年齢を重ねると、管理職になることをどうしても求められますからね。でも私はあくまでも、デザイナーとして現場で仕事を続けたいと思っていました。

青戸:カーデザイナーの仕事は、かっこいいデザイン、売れるデザインを作ることではありません。商品を買う人に対して、新しい価値・新しい世界を見せていくことなんです。それが醍醐味だと思います。

お客さまのニーズに応えることも大事ですが、それだけに留まっていては前に進めません。みなさんが欲しがるものを提供するだけではなく、「これが時代の新しい価値です。次の世界はこうなります」というビジョンを見せる役割が、デザイナーにはあるんです。

だからこそ私はカーデザインの仕事が好きで、管理職になるよりは、現場でデザインし続ける道を選びたいと思っていました。

インタビュー序盤から、GM社とのやり取りや本田宗一郎氏とのエピソードなど非常に濃い話題が次々と飛び出し、編集部も圧倒されました。青戸さんが語る言葉の端々には、カーデザイナーとしての矜恃が滲み出ていたように思います。

記事後編ではそんな青戸さんから、これからプロダクトデザイナーを目指す若手の方に対し、メッセージをいただきました。

※次回記事は2022年6月24日更新予定です。

青戸 務(あおと・つとむ)

1943年生まれ。多摩美術大学卒業後、本田技術研究所にデザイナーとして入社。1969年にGMヨーロッパ/オペル社のデザイン・アドバンス・スタジオに移りコンセプトカーや量産車のデザインを手掛ける。1977年に本田技術研究所2輪デザインに戻り、1986年からはヨーロッパホンダ4輪研究所のデザイン・マネージャーとなり、帰国後ホンダ・和光デザインセンター東京スタジオのデザイン・マネージャーに就任。その後ヒュンダイから招かれ、日本研究所の設立と商品計画、デザイン取締ディレクターを務める。2000年にはパリのシバックス・ヨーロッパスタジオのディレクターとなる。2009年から本拠を日本に移しアオト・デザインを設立。デザイン・コンサルタントとして活動すると共に、次世代のデザイナー育成に注力している。