そもそも漆器・漆芸とは

漆器とは、木や竹を素材に漆を塗り重ねて仕上げられた工芸品のこと。漆はウルシ科の樹木から採取される天然樹脂で、乾燥すると強靭な塗膜を形成し、防水性や耐久性を高めるだけでなく、独特の光沢を生み出します。

あまり知られていませんが、日本ではなんと縄文時代から漆を用いた工芸品が存在しており、平安時代以降に貴族文化の中で発展したといわれています。今回インタビューに登場する十六代 小原治五右衛門さんは、安土桃山時代に越中國城端(現在の富山県南砺市)で始まった城端蒔絵(じょうはなまきえ)の継承者として450年間続いてきた一子相伝の技を受け継いでいます。

漆器の製作工程

漆器の制作は非常に繊細で、多くの工程を必要とします。

最初に木材を使って器の基礎となる「木地(きじ)」を作ります。その後、布着せ、下地、中塗、小中塗、上塗、の各段階で、塗っては研ぐを繰り返すことで堅牢であり滑らかな仕上がりに。

そして、その後のプロセスでもちいられる装飾技法として代表的なのが「蒔絵」です。漆を用い、その上に金や銀の粉を蒔いて模様を描く技法で、芸術性の高い作品が多く生み出されています。城端蒔絵の特色は、伝統的な蒔絵技法を用いながらも、町人文化の影響を受け、独自の彩漆描法を発展させた点にあります。

ちなみに、他にも螺鈿(らでん。貝殻を薄く削って漆の表面に散りばめる技法。夜光貝や青貝を使用し、光の反射によって輝く装飾が特徴的)、堆朱・堆黒(ついしゅ・ついこく。漆を何層にも塗り重ね、彫刻を施す技法。中国由来の技法だが日本でも発展し、独特の彫り模様が特徴)など、他にもさまざまな技法があります。

蒔絵が受け継がれている地域

蒔絵の技術が受け継がれている地域について、まずは有名どころを紹介しましょう。一つ目は輪島蒔絵(石川県輪島市)。輪島塗として知られるこの地域の漆器は、日本を代表する高級漆器の一つです。特徴としては、何層にも漆を塗り重ねる堅牢な作りと、金粉や銀粉を用いた「研出蒔絵(とぎだしまきえ)」が挙げられます。茶道具や食器、家具などに優雅な装飾が施されています。

続いて金沢の「加賀蒔絵」。高蒔絵や螺鈿を駆使した立体的な装飾が特徴で、美術工芸品や文具、香合などに用いられています。金沢の伝統文化の影響を受け、華麗で気品のある意匠が多く見られます。

また、京都で発展した「京蒔絵」は金粉のグラデーションや極細の線描が施され、仏具や調度品、茶道具に多く用いられます。公家文化や茶道の影響を強く受けた、洗練されたデザインが特徴です。

一方、武士文化と深く結びつき、実用性と装飾性を兼ね備えた漆芸品が多く作られたのは江戸時代に栄えた「江戸蒔絵」。粋で洗練されたデザインが特徴で、高蒔絵や平蒔絵を駆使しながら、印籠や煙草入れ、刀装具などに施されました。同じように武士文化の影響を強く受けている「会津蒔絵」は朱や黒の漆地に金銀蒔絵を施すスタイルが特徴です。シンプルながらも優美な意匠が魅力で、食器や調度品、民芸品に多く見られます。

他にも福井県の若狭地方の「若狭蒔絵」、漆を何十回も塗り重ねた後に研ぎ出す青森県の「津軽蒔絵」、寺社文化とともに発展した栃木県の「日光蒔絵」、江戸時代に南蛮漆器の影響を受けた「長崎蒔絵」など、各地の個性がみられます。

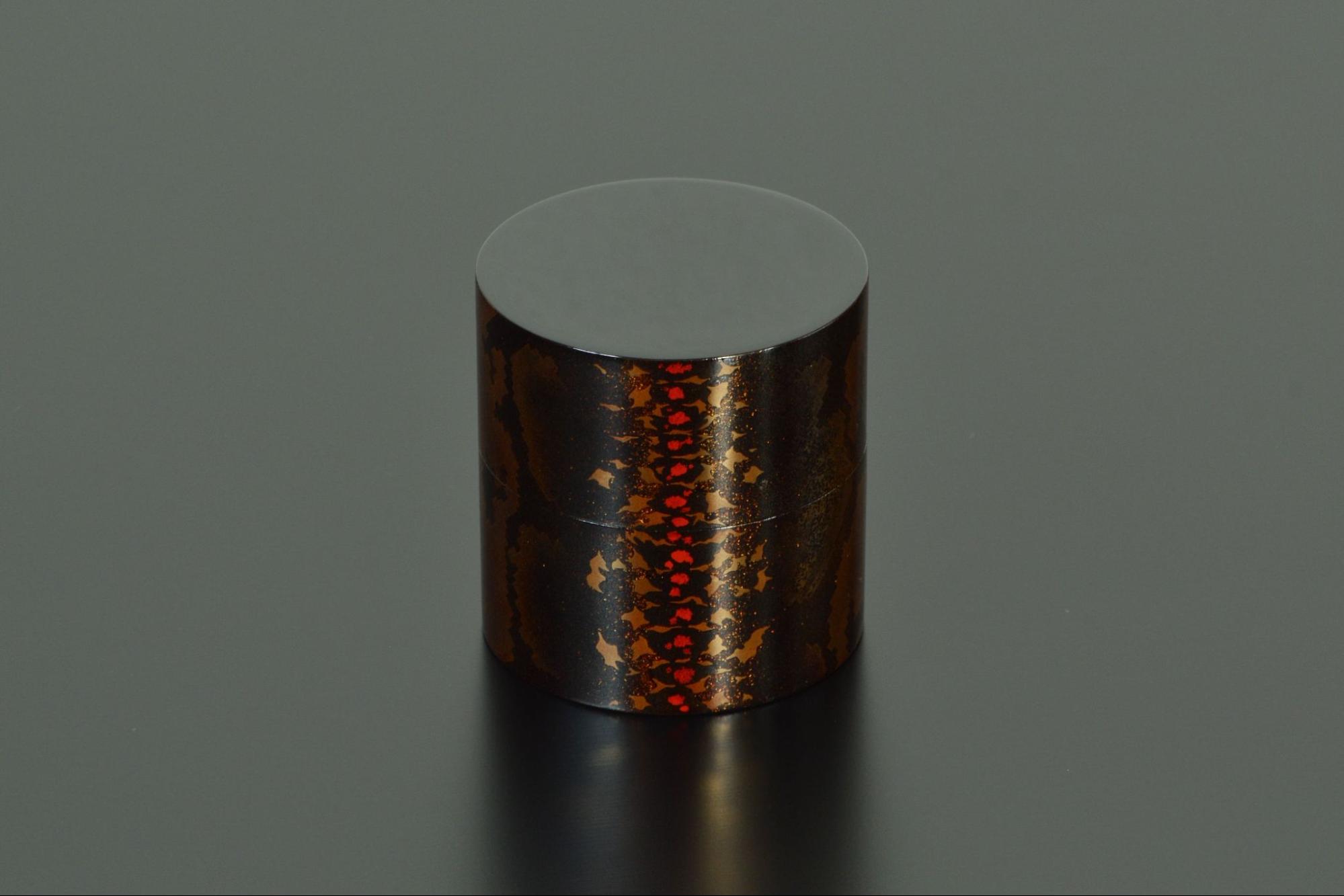

そして今回登場する小原治五右衛門さんが手がける「城端蒔絵」。富山県南砺市(旧城端町)で誕生した小原家一子相伝の蒔絵技法です。「城端塗」または「治五右衛門塗」とも呼ばれ、加賀藩が金銀の使用を禁止したことから、歴代の小原治五右衛門は色の研究をつづけ、当時出せなかった「純白」を蒔絵で実現することに成功しました。「白蒔絵」ともよばれ、他に類を見ない透き通るような純白の美しさが特徴です。各代の治五右衛門さんたちが生み出した個性的な作品もみどころです。

使い込むほどに美しさが増す

漆器の魅力は、単なる器としての機能性にとどまらず、手に触れたときの感触や、年月を経て深まる色つやにあります。一般的な工業製品と違い、漆器は使い込むほどに美しさが増していく点が特徴的です。

また、漆器は単なる伝統工芸品としてだけでなく、現代のライフスタイルに適応する形で活用が広がっています。例えば、現代デザインと融合したモダンな漆器のテーブルウェアや、インテリアとしての漆塗りの家具などが登場し、国内外で人気を集めています。

さらに、近年では環境への配慮という観点からも漆器が再評価されています。漆は天然素材であり、プラスチック製品に比べて環境負荷が低いため、サステナブルな選択肢としても注目されています。こうした視点から、日本国内だけでなく、海外でも漆器の需要が高まりつつあります。特に城端蒔絵のように限られた人にしか継承されていない伝統技術は、美術品やコレクターアイテムとしての価値も高く、アジアアメリカやヨーロッパなどの美術館やギャラリーでの展示が増えています。新しい表現技法の探求も進んでおり、漆芸は進化し続ける芸術としての可能性を秘めています。

十六代 小原治五右衛門さんの作品も、伝統を大切にしながら進化を遂げており、これまでの常識を超えた新しい表現にも挑戦しています。そんな治五右衛門さんが考えるUX(体験)とは? 次回のインタビューをお楽しみに!