以前の記事:漆藝家・城端蒔絵の十六代 小原治五右衛門さんに聞いてみた UXのタテヨコナナメ vol.10

物語を描き、揺らぎを楽しむ

yoppiさん:シンガーソングライターとしての視点でお伝えすると、オーディエンスの体験をどう作るかという点で考えてみるとわかりやすいかもしれませんね。ライブであれば、会場に着いた瞬間から帰るまでの一連の流れを、「また来たい」と思ってもらえるよう設計することだと思います。

どうして私たちは「コンサートやライブに行きたい」と思うのでしょう?今はCDですら存在感が薄れて、YouTubeやSpotifyで、いつでもどこでも聴きたい曲を聴ける時代。でも、それでも私たちは「ライブに行きたい」と思う。それはきっと、ただ曲を聴くだけじゃなくて、体験が欲しいからだと思うんです。

「この人を生で見てみたい」「このナンバーを体験してみたい」と思い立ち、予約したりチケットを取ったり……その時点でもう、体験は始まっています。ライブが始まる何日も前からワクワクして、「何が起こるんだろう」って期待して待っている。そうしたことまで大切に考え、どうしたら終わったあとに「楽しかった!また来たい!」と思ってもらえるかを考えるのが、体験を考えるということなのではないかな、と思います。

yoppiさん:今は何でも配信で観ることができる時代ですし、現代の人って本当に忙しいですよね。そんな中で、わざわざチケットを取って電車に乗って、ライブに来てくれる。だからこそ、私もアーティストとして、訪れてくださる皆さんとその時間をめいっぱい共有して、同じ時間を楽しむ。それが、良い体験を作るための大前提のルールだと思います。

もう少し細かく考えていくと、予め物語を描いていることが多いです。私のショーの時間は休憩を挟んで大体2時間ぐらいになりますが、今って、コンテンツはどんどん短い時間で展開するようになって、子どもたちなんかYouTubeでも15分ぐらいしか集中できない。ショート動画はもっともっと短いですよね。そんな中で、それだけの長い時間をどう楽しんでもらうか、ということをよく考えます。

特に私が気をつけているのは1曲目。みんなきっと緊張しているし、私との距離も感じてる。だから、心臓の鼓動に近いようなテンポから始めて、その後は少し速めのビートに。気持ちの良い、心地よい曲を入れて、心と体をほぐしてもらう。

そうして緩急をつけながら、会話を交えて進めていって、最後には一緒に乗ったり歌ったりできるような曲で締めくくる。そういうストーリーを、自分の中では作っています。もちろん、生のステージですからその場の流れで変わることもありますけど。

yoppiさん:たくさんのコンサートやライブなどで気づかせてもらいました。私は歌い手でもあるけど、聴くのも大好きなんです。ニューヨークに引っ越してきたら、良い音楽を聴き放題状態で(笑)。本当に、いろんな人の音楽を生で聴けたのは、ありがたい経験でした。

聴き手として考えてみると、生の音楽の体験は「揺らぎ」を楽しむことだと思うんです。機械的じゃない、人間が発するちょっとした不安定さやリズムのズレが、心地よく身体に入ってくる。予測できない揺らぎがあるからこそ、面白い。そこに正解はなくて、間違えても、それもまた味わいになったりする。

ハプニングだって、いいんです。この前、アポロシアターで藤井風君のコンサートを観ました。最後、彼があまりにも激しく演奏していたので、キーボードがくるっと一回転して落ちちゃって。でもそこからアカペラで盛り上がって、観客みんなが踊り出したんです。そういうときって、演者のリアクション次第で空気がガラッと変わるし、逆にそれが「ありがとう!」って記憶に残る瞬間になる。

音の揺らぎ、そこから生まれる感情の揺らぎ―そういう人間から生まれるものが、音楽の面白さであり、体験を生むものであり、それぞれの国や文化ごとの楽しみ方の違いにもつながっていると思います。それはライブをやっている中でも感じます。例えば日本のオーディエンスは、その揺らぎの中で内省的になって、曲を通して自分自身の内面と向き合っている感じ。アメリカの方は、それを声に出して伝えてくれる感じ。どちらも素敵です。

一度離れた音楽活動に戻り、アルバムを制作

yoppiさん:主な活動はシンガーソングライターの「Yoshiko “yoppi”」として、オリジナル曲を歌うことです。これまでに2枚のアルバムをリリースし、その楽曲を元に日本国内でのツアーやアメリカでのライブを行っています。ジャズをルーツに持ちつつ、ジャンルにとらわれず興味のあるものを歌い、自分らしい表現を模索しています。

拠点はニューヨークで、音楽講師としても活動しています。でも、よく聞かれるんですが、ニューヨークに来たのは音楽活動のためではなく、家族の仕事の都合で引っ越してきたから(笑)。引っ越してきた当初は、新しい環境に不安を感じましたが、音楽活動を通して多くの素晴らしい人たちと出会えたことは、私にとってとても貴重な経験となりました。

yoppiさん:私は3歳の頃からピアノを始めて、それ以来ずっと音楽とともに生きてきました。父の仕事の都合で引っ越しが多く住む場所は転々としましたが、ピアノだけはどこにいても続けていたんです。小学生の頃はブラスバンドでサックスやトランペットを吹いて、学校のクラブ活動の中でも“吹きもの”を楽しんでいました。音楽は、いつも私の生活の一部でした。

でも、実は歌は一度も正式に学んだことがないんです。今でもそう。大学に入った頃は、ちょうどカラオケブームの時代で、アムラーや小室サウンドの全盛期。私はジャズ研究会に入ったんですが、すでにボーカルもピアニストも十分揃っていたので、持っていたトランペットでとりあえず参加した感じでした。

学生生活の中で仲間とセッションをしたり、カラオケに行ったりと楽しい時間に明け暮れていたんですが、ある日、先輩が渋谷にある小さなライブハウスで歌う仕事を取ってきたんです。彼らがお店から「ボーカルを入れてみたらどうか」と提案されたということで、私を含め何人かが声をかけられました。「歌、うまかったよね?」みたいな軽いノリで(笑)。

最初は1曲だけ歌って、次の週には「2曲歌って」と言われて、その次は3曲に。そして10曲以上歌うようになりました(笑)ジャズなんて歌ったこともなかった私は、毎週必死でした。「歌うって、なんだろう?」ってところから勉強して、気がつけば毎週月曜日のライブで歌うようになっていました。そこから自然と活動が広がっていったんです。

ただ、学生生活には終わりがあります。大学卒業を目前に、就職や今後の生活をどうするかを考えなければいけなくなり、毎週のライブもなくなりました。仕事と音楽活動のバランスについて考える日々を過ごし、答えが出ないまま中途半端な数年を過ごしていました。そんな折、家族の都合でニューヨークに引っ越すことになりました。実はそれを機に音楽活動は一度きっぱりとやめたんです。このままではいけないと、そこに一区切りをつけて、新しい生活に入っていきました。

yoppiさん:ニューヨークでの生活が落ち着き、子育てにも少し余裕が出てきた頃、昔作った曲がいくつもあったことを思い出しました。小さい頃から、作ること自体が好きだったんですよね。その曲たちを少しずつ形にしていたら、友人であるニューヨーク在住のピアニスト、Kana Kamitsubo Markovicが「こんなに素敵な曲があるなら、私がピアノを弾くからアルバムを作ろうよ」って言ってくれたんです。それで「じゃあ、やってみようかな」と始めたのが、私の1枚目のアルバム『The Love Song』でした。ピアノと歌で二人だけで作った作品で、どのレーベルにも属していない、誰かに売るためでもない、ただただ自分のために作った音楽でした。

私はどこかの音楽学校を出たわけでも、歌手として長年活動していたわけでもありません。そんな人間も音楽を作ってもいいんだって、最近ようやく思えるようになりました。

当時は、ただ「こういう曲があったらいいな」という気持ちで作っていたんです。その延長線が今、45歳を迎える自分にまで続いているという感覚があります。

その後、Clubhouseという音声SNSがブームになり、治五右衛門さんとはそこで知り合いました。私はそこでちょっとした「プチバズり」を経験して(笑)。パンデミックで多くの人がつながりを失っていく中で、音声だけで人とつながれたClubhouseは、まさに音楽家にとって理想的な場所だったと思います。歌で心を届けたいという私のコンセプトが、そのメディアとぴったり合っていたんですね。そこで仲間たちが助けてくれて、歌を発信する機会が生まれて。パンデミックという非常に厳しい状況の中で出会ったご縁が、今の活動にもつながっています。

言葉と音を選び取り、研ぎ澄ます

yoppiさん:そうですね。私の作曲のプロセスって、本当にぐちゃぐちゃなんです。紙に思いつくままに言葉を書き出して、何枚も重ねていって、その中から選んでいく感じです。順番も決まっていなくて、言葉が先のこともあれば、音が先のときもある。言葉に合わせて効果的な音があるし、音と響き合うような言葉もありますから。

多分プロセスを追った方がわかりやすいと思うので、僭越ながら、私の楽曲の中から「Bubbles(バブルス)」という曲について、どのように作ったかをお話しさせていただければと思います。

この曲は、コロナ禍の時期に出会った、一人の男性との交流から生まれました。ある日、私は長野県松本市にあるホテルのロビーで弾き語りのコンサートをしていたんです。どなたでも聞けるフリーライブだったんですが、その日は遠く神戸から何時間も車を運転して来てくださったという方がいました。ライブ中、その方は静かに座って何かを見つめながらずっと泣いていたんです。

終了後にお話ししてみると、当時私がClubhouseで配信していた歌をいつも聴いてくださっており「辛い時期にあなたの声に救われた。どうしても生で聴きたかった」と。

「実は妻を亡くしてしまって、コロナで最期にも会えなかった」とも話してくれました。私はそれを聞いて、もう涙が止まらなくなってしまって……。その時、自分の中の価値観が一気に変わったんです。

私はずっと歌や音楽が大好きで、ただ歌うことに喜びを感じていました。でもこの出来事をきっかけに、「心を込めて歌ったものが、誰かの心に届くこと」が、自分のこれからの歌の人生で一番大切なことだと感じるようになりました。

そのとき自然と、その方の悲しみに寄り添えるような曲を作りたいと思ったんです。たくさんの人に聴いてもらいたい、という気持ちももちろんありますが、その時は「目の前のその人のためだけに曲を作ってみよう」と。

実は最初、仮タイトルは「Hole(穴)」だったんです。仏教の教えの中に「悲しみをあるがままに感じ、奥の奥まで見つめてみたら、苦しみから解放される」というものがあって、それをイメージしていました。でも、なんだかまだしっくりこなくて。

そんな時、沖縄旅行に行ったんです。海や水族館を見ているうちに、「あ、イルカって水中で息を吐くと、まん丸の泡を出すよな……」っていうイメージが浮かんできて。泡って、海の中からふわっと上に昇っていくじゃないですか。悲しみの中にある感情も、そんなふうに少しずつ浮かび上がっていくんじゃないか、って。

そこから「泡(bubbles)」をモチーフにしようと決めました。

「ためいきの輪っかが 奥から生まれて くもりの空の霧となって」というフレーズがふっと浮かんできて、そこから一気に世界が広がりました。形のない不確かな存在だけれど、確実に上に昇っていくもの――それが「Bubbles」です。

感情にフォーカスして、想いに寄り添う形で作りました。飾らず、削ぎ落とす。説明しすぎない、説得しすぎない。それでいて、真っ直ぐに届くようなものにしたい。そんなことを考えながら作っていましたね。この曲は言葉が先にあったパターンで、そうでないものもたくさんあるのですが、参考になれば。

ライブやフェスよりも強烈な体験

yoppiさん:実は、私にとって一番のエネルギー源は、子どもたちなんです。

ニューヨークではリトミックをはじめ、音楽全般を教えているんですが、子どもたちって、何の知識も先入観もないまま、すごくピュアに音楽の世界に飛び込んでくるんですよね。ピアノを弾いているときも、知らない音を探しながら、自分の手で奏でていく。

その中で、彼らが自信をつけていく様子をみるのが何よりも好きです。音楽に限らず、習い事すべてに通じることかもしれません。発表会やコンクールなど、目標に向かって努力する中で「私は努力した」「できるようになった」という成功体験を得る。それがまた次の挑戦や、自信につながっていく。そういう瞬間が、日々のレッスンの中にたくさんあります。

例えば、1週間一生懸命に練習してきた子がレッスン室のドアを開けて入ってくると、その子の目を見ただけでわかるんです。「あ、この子、準備ができてるな」って。それだけで、もう胸が熱くなる。感動するんですよ。

もちろん私もライブやフェスのような大きな音楽体験が大好きです。でも、もっと強烈でリアルな体験が、こうした日常のレッスンの中にもあって。

子どもが自分の音を聴いて、感じて、音楽に乗っていく。そのとき、私自身も同時にその音を聴いて、感情を重ねて、自分とは何か、人間とはどこまで可能性があるのか、そういうことを毎回、教えてもらっている気がするんです。子どもから学ぶことって本当に多いですね。だからこそ、私自身も日々、鍛錬を続けています。まずは「聴く耳」を持つこと。音楽も、声も、感情も、すべてをちゃんと聴き取れる器のある人間になりたい。そのために心を整え、身体も鍛えて、全力で子どもたちと向き合いたいと思っています。

yoppiさん:うーん、おすすめの「本」はあまり思い浮かばないかも。最近の若い人って、何か疑問があったらどんどんインターネットやYouTubeで情報を得ることができますよね。特に動画コンテンツは強烈で、私自身も、何か知りたいことがあったら、まずは動画で調べてしまう。文字だけの情報よりもわかりやすいし、リアルなことも多いです。何でもすぐに検索できて、いろんな角度からの意見を得られる。中には、ちょっと変わったことを言う人もいたりします。でも、そういうのも含めて全部見てみたらいいんじゃないかなって思うんですよ。

一見、全然違う方向の話でも、そこから自分の考えが生まれることってあるんですよね。それが次の一歩につながったりもする。だからこそ、いかに興味を持てるかの方が重要で、今の時代って、そういうザッピング的な好奇心がすごく大事なんじゃないかと思います。

もちろん、過去の名著に触れるのも素敵なことです。でも、情報に触れる手段が無限にあるからこそ、興味の赴くままに、あっちもこっちも、って自由に飛び回る力も大切。

後はやっぱり、実際にいろんな世界を見て、肌で感じることが一番価値があるんじゃないかと思っていて。ネットだけじゃなくて、旅をしたり、人に会ったり、現地の空気を吸ったり、そういう体験こそが、自分の血や肉になるっていうか。

例えば海外旅行なんていい例だと思うんですけど、うちの10歳の息子なんてJALのビジネスクラスの座席の様子をYouTubeで調べて、もう知っちゃってる(笑)。「乗ってみたい?」って聞いても、「もう見たから、いい」って言うんです。体験する前に、もう全部知ってしまっている。なんとなく、それで満足してしまう。でも、そうじゃなくて、本当は「感じること」が大事だと思うんです。行ってみたらいい。やってみたらいい。無駄でもいいから、まずは体験してみる。わからないまま飛び込んで、やってみて、それで「なんか違ったな」と思ってもいい。そこから本当の自分の感覚が育っていくんだと思います。

ひとりになることでしか見えてこないものがある

yoppiさん:アメリカと日本、二つの文化を行き来して思うのは、やっぱり「自分だけのユニークさ」が必要だということです。たとえ誰かに反対されても、誰かと違っていても、情報が溢れるこの時代だからこそ、「私は私」という感覚がとても大切になってくる。

もちろん、人とのつながりは大事。でもその前に「自分はどういう人間なのか」という軸を持っていることが自分を支えてくれます。

若い人たちには、ぜひいろんな国に行って、いろんな文化に触れて、自分の中にある孤独や弱さと出会ってほしいと思います。その経験が、きっと自分だけの視点やアイデア、ユニークな創造性につながっていくはずです。

例えば、旅先で、見知らぬ町に立っているとき。現地の人は日常を生きていて、自分だけが異質で、孤独を感じる瞬間ってありますよね。観光名所を巡るのももちろん素敵だけれど、ふと、1人きりで知らない地にいるとき、「あれ、私って誰なんだろう?」って思うことがある。

でも実は、それこそが自分自身を知る最高のチャンスだと私は思っています。孤独や不安、ときには言葉の壁も。そういうひとりの状態に身を置くことでしか見えてこないものがある。私も17年間、ずっと異国にいて、常によそ者の感覚を持ち続けていました。今でもそうです。でも、それを否定するのではなく、そのまま大切にしてきました。

自らが所属する社会の中にいると、いろんな枠や常識に縛られて、思考が停止してしまうこともありますよね。そこから一歩外に出て、自分の足で立ってみることでしか見えない景色がきっとある。自分の中の本当の気持ちとか、本当にやりたいこととかね。例えば、スマホを持たずに他の国の街を一人で歩くなんて想像もつかないかもしれません。でも、そんな経験こそが、自分という人間を深く知るためのきっかけになると思うんです。

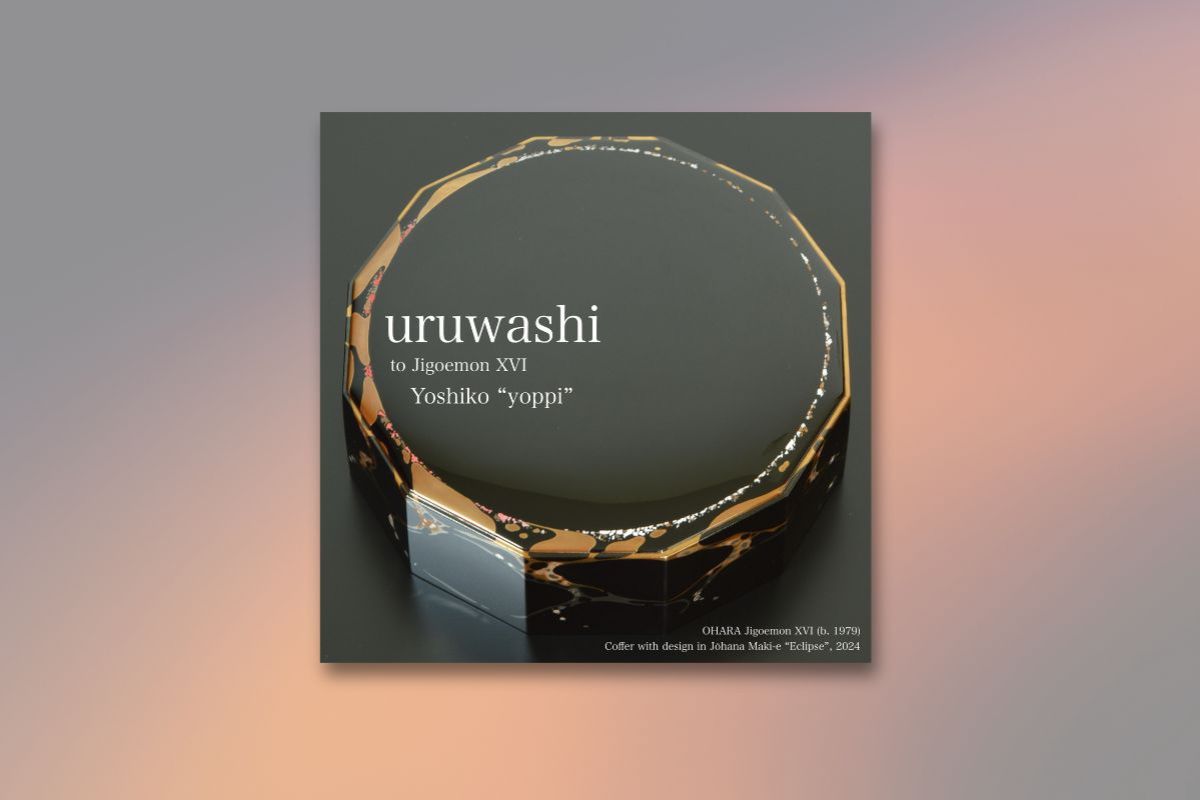

yoppiさん:このインタビューのバトンを繋いでくれた治五右衛門くんの小原家450周年を記念して作った楽曲”uruwashi”が、このインタビューが公開される頃にリリースされます。正確に言えば、勝手に「捧げたい」と思って作った曲、というのが正しいかもしれません。気づいたらもう曲が生まれていて、ただただ「作りたい」という気持ちに突き動かされたものでした。

だって、450年も続いてきた一子相伝の伝統なんて、すごすぎませんか? 唯一無二の世界を守り抜いて、今もなお進化させている人がいる。その事実に私は本当に衝撃を受けたし、心からリスペクトしています。そんな方に出会えたことが、私にとって本当に特別な体験でした。ピアニストの加藤実さんが演奏を、エンジニアのmentanさんが最終仕上げをしてくれました。

もう1曲、新曲を夏までにリリース予定です。それから今年の夏、日本でいくつかコンサートを企画しているところです。秋にはロンドンでも開催予定です。

yoppiさん:これからの時代、人が実際に「体験」しなければならない大切なことを考えると「シェフ」という存在に改めて注目が集まるべきじゃないかなと思っていて。ニューヨークでフリーランスシェフとして活躍する浦田智裕さんをご紹介したいです。素晴らしい料理人で、もう長い付き合いなんですが、彼の歩みがまたすごいんですよ。

日本の専門学校で料理を学んだ後、フランスに飛んで、ミシュランの星付きレストランで約7年間修業を積みました。その後、ニューヨークにある「MIFUNE」というレストランに、シェフとして招かれたんです。彼が手がけていたのは、日本とフランスを融合させたジャパニーズ・フレンチの料理。伝統の中に革新があるような、丁寧で奥行きのあるお料理を出していました。現在は、そのお店を離れて、フリーランスの料理人として活動しています。

彼のような人を見ると、「食」というものが、ただお腹を満たすためのものではなく、人と人をつなぎ、文化を伝え、記憶に残る“体験”なんだということを実感します。これからの時代、そういった体験を生み出す人の価値が、もっともっと高まっていくんじゃないかなと思わざるを得ません。ぜひ、お話を聞いてみてください。

今回のまとめ

特定のレーベルなどに所属せず、ご自身の心に忠実に音楽制作に取り組むyoppiさん。ライブやコンサートを例に「体験」について語ってくれました。彼女が作った曲にも、それを届ける場の設計にも聴き手の心と時間に寄り添いたいという強い想いが表れているように思います。

・ライブやコンサートでは、ステージが始まる前から体験が始まっている

・完成されたものではなく、揺らぎや偶発性を楽しむのが生の音楽体験

・誰か一人の心に寄り添うことで世界を広げるきっかけが得られる

例えばUXの現場でカスタマージャーニーを洗練させたり、ユーザーにあえて「発見させる」ような仕掛けを施したりするような、そんな工夫がyoppiさんの言葉から読み取れました。音楽にかかわらずとも体験を設計する人にとってどこか親しみのあるトピックなのではないでしょうか。

Yoshiko “yoppi”

NY在住ボーカリスト。鹿児島生まれ、大阪、千葉、東京育ち。大学在学中、ジャズボーカリストとして都内のライブハウスで活動開始。歌詞の奥深さや哀愁、そしてインプロビゼーションの楽しさに魅了され、音を自由に組み合わせたスキャットや表現力を追求した。2008年にニューヨークへ移住後、シンガーソングライターとしての活動、ゴスペルのソリストとしての活動、リトミックメソッドを用いた音楽教室を経営している。2019年に全曲オリジナル曲アルバム”The Love Song"、2023年に二作目のアルバム”Bubbles"をリリース。毎年夏に日本ツアーを行い、世界各地でライブ活動を行っている。