前回の記事:UXのタテヨコナナメvol.3 合同会社メッシュワーク・人類学者の比嘉夏子さんに聞いてみた

UXの「U」をもっと深く考えよう

上平さん:良い質問ですが、前提として僕はUXの「U」、つまり「ユーザー」という見方をもっと丁寧に考えるべきではないかと常々話しています。 X(体験)についてはそのあとで。

上平さん:ユーザーとは直訳すると「使う人」。でも少し立ち止まって考えてみましょう、例えば「包丁を使う人」は包丁のユーザー、と言えるでしょうか? そうではなく、包丁という道具を使って料理している人ですよね。同じように、カメラを使う人は、装置と戯れながら写真を撮っている人です。ユーザーではありません。人と人工物の関わり方は一義的ではなく、見方で変化することがわかりますよね。つまり、ユーザーという見方は人が主体的に行動している時には本来適さない言葉なんですよ。

これは真面目に考えないといけないことです。サービスを通じてやろうとしていることが「包丁のユーザー」を作ることなのか、あるいは「料理する人」をつくることなのか。

UXという言葉には「ユーザー」が真っ先に来ますから、受け身の経験が想定されてしまいがちです。でも、それだとその商品やサービスを使うことで生活がより便利になるとか、ラクになる、などの固定的な図式しか思い浮かばなくなってしまう。僕自身はこれが問題だと思っています。

UXという言葉が全てダメだということではありません。例えばボタンひとつで時短してくれる電化製品について考える場合はそれでも良いのかもしれません。でも生活世界の経験はもっと複雑ですよね。使っているつもりが、いつの間にかつくっている。人に教えているつもりが、いつの間にか学んでいる。走りたくてスニーカーを買うのではなく、スニーカーを買ったから走りたくなる。このように目的や主体はころころと入れ替わる方が当たり前です。だからUXのように抽象性の高い言葉を考えるときには、対象や関係についてもっと解像度を上げて観察することが大事。ひとくくりに「ユーザー」と見方を決めてしまうことは、時として元々の理念とは真逆の、自分たちに都合のいい概念での捉え方になってしまう可能性を孕んでいることを自覚すると良いと思います。

上平さん:UXリサーチの中には、ユーザーがどこにお金を払うかを探しているだけのものもたくさんあります。それは事業者側の都合ですし、事実上、マーケティングが少し姿を変えただけのものですよね。もともとUXという考え方のルーツは、利用者側に立つために生まれたはずなのですが。

本来、UXリサーチャーやUXデザイナーをはじめとする「UXを考える人」は、もっと自覚的にサービスを販売する側と購入する側の葛藤の中に立たないといけない。それが産業寄りのロジックになってしまうと、どうしても「売るための作戦」みたいな話に近づいていってしまう。

上平さん:そうそう。Useという言葉からは、その人が商品やサービスと関わり合う体験を通して変化していくという当たり前の出来事が抜け落ちているように思うんです。常に外部からの命令をトリガーにして、信号として脳に入って同じプロセスで処理するような。そうではなく、人間の行為は実際には状況や気分に左右されますし、いろんなタイミングの中でたまたま誰かと一緒に経験することで面白く感じたりします。苦手だと思いこんでいたことでも、いつの間にか変わったりしますよね。「自分はこうだ」って先に決めちゃってる人も多いけど、人間は日々新しい自分をどこかに見出しながら生きているんじゃないかな、というのが僕のスタンスですね。

「ユーザー」という言葉は、元々はシステムを扱う時に、管理者(Administrator)と使う人(User)がアカウントの権限を分けるために切り分けられて生まれた言葉です。システム由来の言葉が、転じてデザインの方でも使われるようになったのですね。実際、プロダクトデザインの教科書を調べても、ユーザーという表現は90年代には出てきません。それをさまざまなサービスになんでもかんでも当てはめてしまった時期があって、その名残を感じます。

余談ですが、「ユーザー」を英英辞典で引くと、「非合法のドラッグ常用者」という意味もあります。日本ではどちらかというとユーザーという言葉に敬意を込めて呼んでいる気もしますが、英語圏ではだいぶニュアンスが違うのかもしれませんね。シリコンバレーをはじめとするアメリカのテック業界では、10年ぐらい前からユーザーというラベルが意識的に使われなくなり、代わりに「People」と呼称を改める動きがあったりしました。

「UXを考える」と言っても、ユーザーを静的なものー「受け身で変わらない対象」と捉えるか、動的なものー「主体的に成長し続ける対象」と捉えるかで、体験を考える際のアプローチはがらりと変わりますよね。

上平さん:地方自治体のホームページを例に考えてみましょう。静的なものは言い換えれば、その時点で必要な情報を得たいという人々。目的がはっきりしているとも言えます。自治体ではごみの回収からマイナンバーカードの情報更新など、いろんなお知らせがあるわけですが、対象の人々に正確にわかりやすく届けようとするデザインが必要で、閲覧する側は目的の情報を見つけられることが体験のゴールになるわけです。情報がどこにあったかを位置で記憶することも多いので、経路やカテゴリも頻繁に変えないほうがいいですね。トップダウン型の情報掲示の場合はそういった安定性が大事です。

一方で、動的なもののアプローチも存在します。地域で子ども向けのワークショップを企画し、市のホームページ上で告知したい人がいるとします。そして席が限られているのでインターネットで事前受付するかたちにしたい、と。でも情報が子どもたちまで届いておらず、集客がうまくいってない。ちょっとした情報かもしれませんが、子どもたちが参加したいと意思決定するまでの経路を理解したり、伝え方の作戦を立てたりと、考えなきゃならないことがたくさんあります。

さて彼は、市のホームページを使っているのか、それとも作っているのでしょうか。やっぱり見方次第で切り替わりますよね。作り手の立場であれば、何度も書き換えたくなることを知っているでしょう。とすると管理者だけが更新できるのではなく、公開後も記事ごとにイベント企画者が随時編集できる機能が重要になるだろうな、という仮説が見えてきます。こんなふうに、ホームページにアクセスする市民だけでも、単に「ユーザー」だけでない多様な関わり方があるはずなんです。その導線やゴールを一元的に定義してしまうと、公共の場に貢献しようとする姿勢や動機を見失うことになります。別のものさしでは、それこそが最も大事なことかもしれないのに。

UXが対応しきれない領域について考える

上平さん:決してUXが古いとか、間違っているとかではなく、今あるUXの考え方や調査手法は世の中にある多くのサービスに必ずしも対応している訳ではない、ということを意識する必要があるということです。

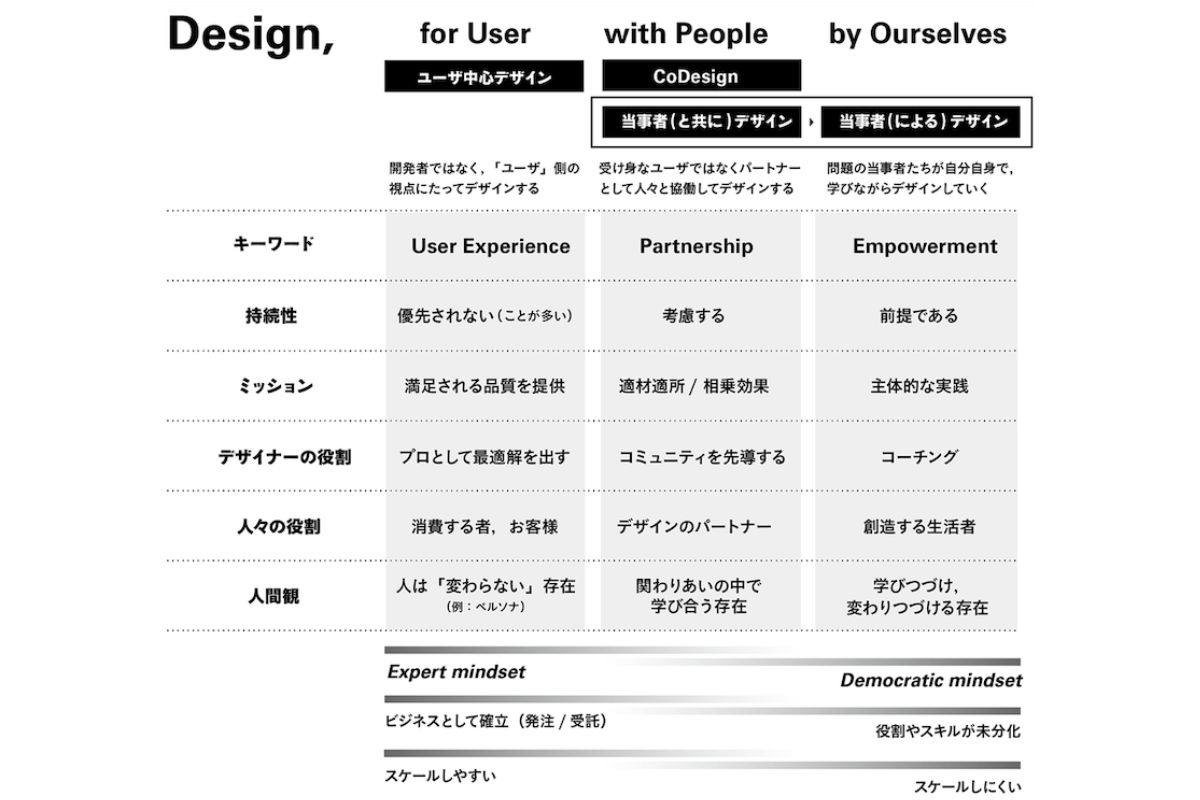

以前、「当事者」を捉えるアプローチについて検討したことがあります。ここでは、「ユーザ中心デザイン」と「当事者(と共に)デザイン(CoDesign)」、そして「当事者(による)デザイン」を比較することでアプローチの違いを考えました。

UXというと多くの人がイメージするのが一番左側の「ユーザー中心デザイン」(Design for User)の領域でしょう。従前のものづくり・サービス開発では、「開発者(デザイナー)が良いと思うもの、作りたいものを作る」という考え方が一般的でした。ここから一歩進んで「ユーザーの視点を大切にしよう」ということで展開してきたのがこの領域でした。ここでは「ユーザーに満足される品質を提供する、プロとして最適解を出す」ことがゴールです。

一方で、ユーザー自身がデザインしていく性質を持つ商品やサービスも増えてきました。この表ではユーザーを「当事者」と表現していますが、そうした商品やサービスでは、当事者がパートナーとして協働する、あるいは当事者自身がデザインする、という場面が想定されます。課題を持っている当事者が学び続け、変わり続けながら、自らデザインに関与していく。当事者と共にデザインする(Design with People)、当事者によるデザインがなされる(Design by Ourselves)という考え方です。デザイナーに求められる役割も「コミュニティを先導する人」あるいは「コーチング(する人)」と、主体的にデザインするのではなく、人々の意見を引き出したり行動を促したりする側面が強くなっていきます。

上平さん:はい。「Design for User」の領域だけに目を向けてしまうと、一部の産業やビジネスの中だけでUXが語られていることに気付きます。重要なのは、私たちの社会にあるそれ以外の領域も意識する必要があるということ。

長い間、デザインの主な目的は「複製」でした。イギリスで産業革命が起こり、大量生産が生まれた頃は「型を作る仕事」がデザイナーの主な役割だったんです。それが今は、売り切り型ではない、サブスクなど顧客と長期的な関係性を築いていくサービスが生まれています。「Design for User」が適用できない範囲が生まれてきているんです。

今や、デザイナーが設計しすぎず、使う人が創造する余地を残しておくことがさまざまな分野のさまざまな領域で求められています。そうした場ではそもそもデザイナーのミッションやデザインの役割自体が異なってきますし、既存のフレームワークに則って調査したり情報を整理してもあまり意味がないことも多々あるのではないかと思います。UXリサーチのメソッドでは充実した中間成果物ができますので、依頼した人が納得しやすいというのはあるのかもしれませんけど。

上平さん:最近注目しているのが、「ファブラボ品川」というものづくりスペースです。一般の人々が3Dプリンターを使って自助具を作れるというユニークな場所で、ものづくりスペースでありながら作業療法士さんがサポートしているんです。自助具とは、身体能力の低下などをサポートする道具のこと。例えば握力がなくてペットボトルキャップを自力で開けられないとか、そういう人が使うための道具を自分自身で作るということですね。

ここではラボの利用者が自助具を作り、3Dデータを全て公開している。新たな自助具を追加したり、完成品をさらにアップデートして精度を上げたりすることで、取り組みを未来に繋げている。こういった世界では、使い手と作り手が融合しており、切り分けられません。「Design for User」の概念は当てはまらなくて「Design with People」、「Design by Ourselves」という考え方のほうがしっくりきますよね。

存在論的デザイン

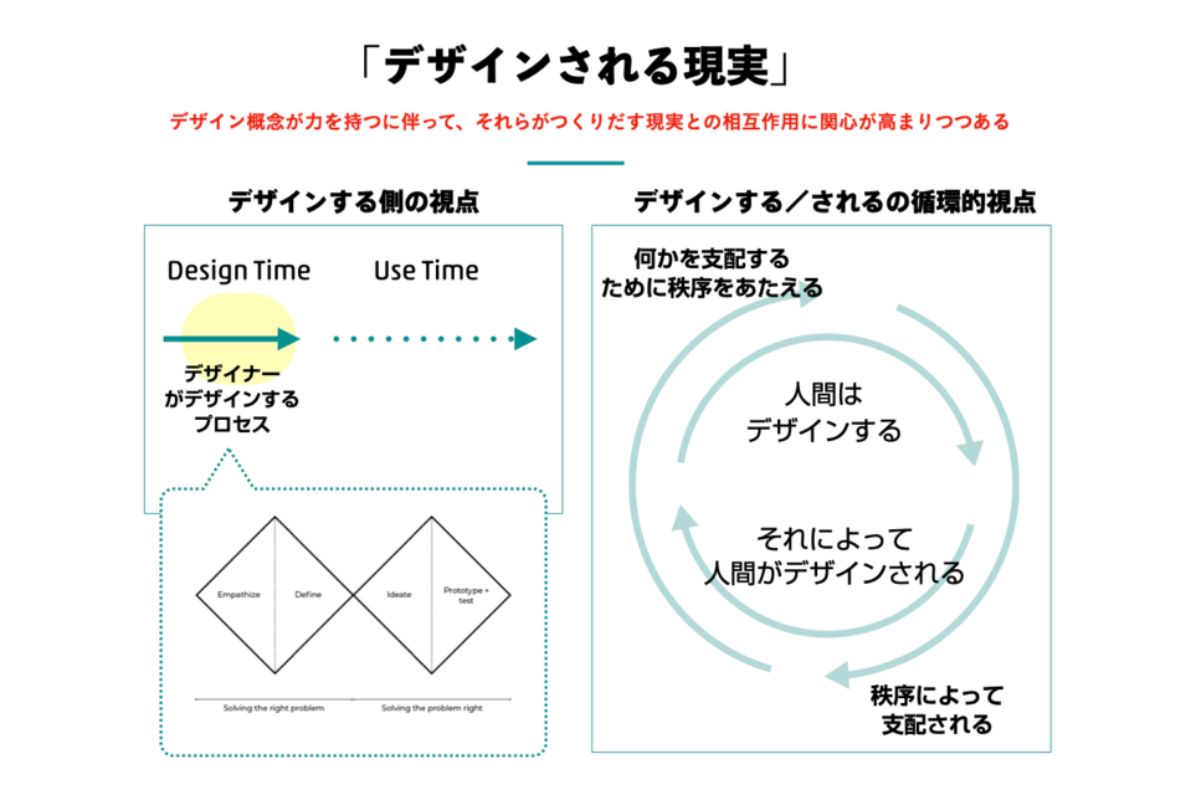

上平さん:現在の関心は主に「存在論的デザイン」ーー「我々もまたものによってデザインされている存在であり、お互いに影響を与えながら結びついている」という概念です。簡単に言えば、人間を中心にしないで、「デザインする/される」の動きあう関係がよく見える「見方」を探求することですね。

上平さん:例えば、「風の電話」という場所をご存じですか? 岩手県の三陸海岸を見下ろす丘に置かれた、電話線の繋がっていない電話ボックスです。震災で亡くなった故人に想いを伝える空間として、これまでに3万人以上が訪れたと言われています。

回線は切れていますので、この電話ボックスは機能をもった機械としては成立していません。しかし、どこか別の世界に接続しているかもしれない不思議な「装置」を介在することで、遺族の方は亡くなった人を想起し、心の中を語っています。「もの」の側が人間の心持ちを変えている。ピンとこない人はこの動画を見てみましょう。

遺族の方にとってはかけがえのない対話の場になっていることが伝わってきます。そして第三者から見ても、彼らにとってはそういう現実が成り立つのだ、と理解することができます。このしつらえこそが通話させているし、「もの」の側が人の行為や情動を規定している。それは、ある意味でデザインしているということです。

人によってデザインされたものごとが、別のデザインされた様々なものごとと結びつき、人間自身のあり方をかたちづくっていくー。この循環的なデザインの考え方が「存在論的デザイン」と呼ばれています。30年以上前に、哲学者のフェルナンド・フローレスとコンピュータ科学者のテリー・ウィノグラードによって指摘されました。

人類学の分野において、今まで認識論的に捉えていたものを存在論的に捉えていこうという「存在論的転回(ontological turn)」という考え方が起こっています。僕は現代のデザインでも同じように解釈できるのではないかと考えているんです。

上平さん:例えば、カメラを搭載したスマホとSNSが結びつくことによって、食事の前に写真を撮る、という新しい文化が生まれました。これは、人間がものによってルールを決められているとも言えます。先にニーズがあったわけではないのです。

このように、ものによる「実行のされ方」に焦点を当てると、ものそれ自体も起点となって周囲をデザインし続けているという、絶え間ない循環があることがわかります。デザインを存在論的に捉えることで、限りある世界の中で多様な存在が相依相関していることに気付かされないでしょうか。

デザインの領域は産業中心に発達しました。それもあって、デザイナーは長らく「もの」を取り巻く世界の外側にいてデザインするような意識だったと言えます。ものや環境の側から人間自身にもフィードバックがあることを真剣に考えてこなかった。そして欲望を追求する一方で限りある地球の資源が限界に達しつつあることも無視してきた。上の図のように比較してみると、もうひとつのデザインの方向性が見えてくるでしょう。私はデザイン研究者なので、こうしたちょっと変わった視点から地球環境や現代社会などを時に批判的に考えていくわけですが、みなさんもそうした視点を持ってみると全く違うアイデアが湧いてくるかもしれません。

上平さん:いろんな見え方をする視点があるはずです。冒頭の問いに戻れば、「UXを考えるとは、『ユーザー』以外の呼び方で考えてみよう」ということですかね。ただそのサービスを「利用(Use)する」のではなく、当事者自身が何らかの役割を担い始めるかもしれない。主体と客体が入れ替わっている部分を解像度を上げて丁寧に見ていくことが、より現実に即した形でUXを捉えるトレーニングになるんじゃないかと思います。

上平さん:『絶対矛盾的自己同一』ですね。青空文庫で読めます。哲学者の西田幾多郎が100年ほど前に提唱した概念ですが、これは初めて読んだ時「マジか……!」と思いました。

現実の世界とは物と物との相働く世界でなければならない。現実の形は物と物との相互関係と考えられる、相働くことによってできた結果と考えられる。しかし物が働くということは、物が自己自身を否定することでなければならない、物という物がなくなって行くことでなければならない。物と物とが相働くことによって一つの世界を形成するということは、逆に物が一つの世界の部分と考えられることでなければならない。

第1章の書き出しです。存在論的デザインとほぼ同じようなことを言ってますよね。西田は日本で初めて西洋哲学から離れて日本独自の哲学を作った人なんですが、非常に東洋的な部分を言語化しています。

上平さん:そうそう、そうした関わり合いの中にうすうすと感じているようなことを言語化しています。あとは仏教書とかもいいんじゃないでしょうか。初期仏教の「縁起」という概念とか。自分がやる/やらされている、もっと言えば生きる/生かされている、という、主体と客体が溶け合うような概念を説明したものです。このあたりは僕自身ももっと勉強したいと考えています。

上平さん:今、みなさんはUXの深淵にハマりかけているので、より迷い込んだ方が面白そうですね(笑)。「わからなさのデザイン」というテーマの論文も発表した森一貴くんを推薦します。フィンランドのアールト大学のデザイン修士課程をこの間修了した、彼自身もなんとも肩書を名付けられない「わからない」人。ぜひ話を聞いてみてください。

今回のまとめ

デザイン研究者としての視点でUXについて一緒に考えてくれた上平さん。ユーザーという言葉についてここまで考えている方は他にいないかもしれません。

・ユーザーを「受け身で変わらない対象」と捉えるか「主体的に成長し続ける対象」と捉えるかで、体験を考える際のアプローチはがらりと変わる

・ユーザーがパートナーとして協働する、あるいはユーザー自身がデザインするサービスやプロダクトでは、既存のUXとは違う視点でユーザーを捉える必要がある

・人によってデザインされたものごとによって人間自身のあり方が形作られていく「存在論的デザイン」の考え方で新たな視点を加える

言われてみれば、ものやサービスを取り巻く人間関係がコミュニティ化している場は少し考えただけでたくさんあります。利用者が提供者や協働者になるなど、役割が入れ替わることも多々あります。目の前にあるサービスが、利用者(当事者)とどんな関係を築いているのかを考えることが、UXを考える前に必要なことなのかもしれません。

参考:

デザインを「存在論的」に捉えるとは – Kamihira_log at 10636

上平崇仁(かみひら・たかひと)

デザイン研究者、専修大学教授。1972年鹿児島県阿久根市生まれ。1997年筑波大学大学院芸術研究科デザイン専攻修了。グラフィックデザイナー、東京工芸大学芸術学部助手、コペンハーゲンIT大学インタラクションデザイン・リサーチグループ客員研究員等を経て、現在、専修大学ネットワーク情報学部教授。2000年の草創期から情報デザインの研究や実務に取り組み、情報教育界における先導者として活動する。近年は社会性や当事者性への視点を強め、デザイナーだけでは手に負えない複雑/厄介な問題に取り組むためのコ・デザインの仕組みづくりや、人類学の視点を取り入れた自律的なデザイン理論について研究している。日本デザイン学会情報デザイン研究部会幹事。大阪大学エスノグラフィラボ招聘研究員。㈱ACTANTデザインパートナー。著書に「情報デザインの教室」(丸善出版/共著)、「コ・デザイン―デザインすることをみんなの手に」(NTT出版/単著)など。