前回の記事:図工の今を訪ねてvol.1 図工専科教員・山口秋音さん

なぜ、東京都に図工専科があるのか?

辻政博氏(以下、敬称略):元図工教員の辻政博です。東京造形大学で絵画を学んだあと、1981年から30年間、東京都内の公立小学校で図工の先生をしていました。

その後は帝京大学や学習院大学などで10年くらい、小学校教員を目指す学生に図画工作を教えていました。

教員としての仕事のほかに、2007年から2011年までは東京都図画工作研究会(以下、都図研)の会長も務めていました。

東京都では図工が専科制になっていて、担任をもたず教科に特化した「図工の先生」がいます。東京にある1,200ほどの公立小学校のほとんどに図工の先生がいて、現在東京都では1,200人の図工の先生が働いているといわれています。

しかし全国的には「図工の先生」ではなく担任の先生が図工を教えることが一般的で、全国にいる図工の先生の数は約1,800人ほど。そのうちの1,200人が東京都に集中しているんです。ちなみに、東京都以外では金沢市や神戸市などにも図工専科が設置されています。

辻:諸説ありますが、東京都は他の自治体よりも予算が豊かなので、戦後に美大や美術系の教育学部を出た人たちの職業保障も兼ねた受け皿として図工専科が設置された側面が指摘されています。

いずれにしても全国的には珍しい制度で、だからこそ東京都に都図研が生まれることになりました。都図研には下部組織もあり、東京都に含まれる各区市、たとえば板橋区や台東区や江東区や八王子市などにもそれぞれ図工研究会が存在します。

都図研の役割は、それぞれの区市の図工研究を吸い上げ、その知見を全体に再配分するなど、東京都全体の教育力の向上を目指すシステムを構築することです。

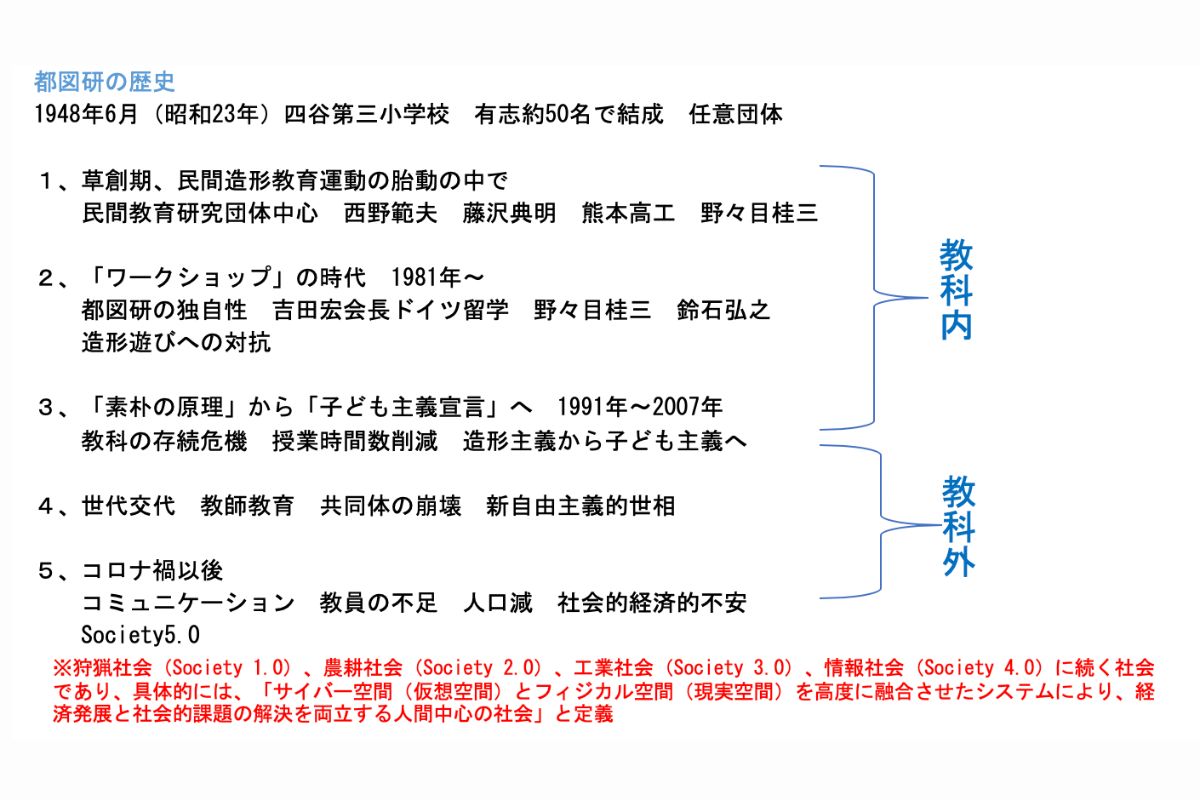

都図研のはじまり:1948年–

辻:昭和23年(1948)年に新宿区の四谷第三小学校に図工の有志の先生が50人集まり、都図研が結成されました。つまり都図研は公的団体ではなく、教員が自主的に立ち上げた任意団体なんです。

こうした研究会は図工以外の教科、たとえば国語や算数、体育にもあって、各教科の研究会の上部に東京都小学校教育研究会連合(都小研連)が位置しています。

都小研連に都から補助金が下りて、そこから各教科団体に予算が配分されるというお金の流れになっています。行政が抱える公的団体としてではなく、東京都が認定する認定団体として、教育の質的向上をはかろうというのが各教科団体なんです。

辻:戦時中の黒塗り教科書の時代から、戦後に突如として民主主義が導入されて、現場の先生も子どもたちに何を教えたら良いのかわからなかったからです。

それでも現実に子どもは学校に来るし、どうにかせねばとなり、有志の先生たちが集まってこれらの研究団体が立ち上げられたのでした。

辻:設立当初は民間教育運動の動きと密接に関わっていました。民間教育運動とは、学習指導要領に基づいた教育内容とは別に、オルタナティブな教育方針を探ろうとする運動のこと。教育者、芸術家、学者、知識人などが主導していて「創造美育協会(創美)」「新しい画(絵)の会」「造形教育センター」などが目立った動きをしていました。

「創造美育」は、美術評論家の久保貞次郎が提唱した教育運動で、子どもの絵の独自性を評価し、子どもに「自己表現」を促そうとする運動のことです。

「新しい画(絵)の会」は、1952年に設立されたグループで、メンバーの多くが創造美育の活動にも参加していました。

「造形教育センター」は、1954年にバウハウスの創立者グロピウスが来日したことをきっかけに1955年に設立された組織で、都図研の初期メンバーの熊本高工や藤沢典明なども参加しています。

これらの運動と連動するかたちで初期の都図研は活動しており、代表的な初期メンバーには先述した熊本や藤沢のほかに、西野範夫や野々目桂三などがいました。

ワークショップの時代:1981年–

辻:都図研の草創期には、民間教育運動の当時者たちが「図工の先生」として参加していました。言い方を変えれば、ほかの民間教育運動と都図研の差別化が難しかったことにもなります。

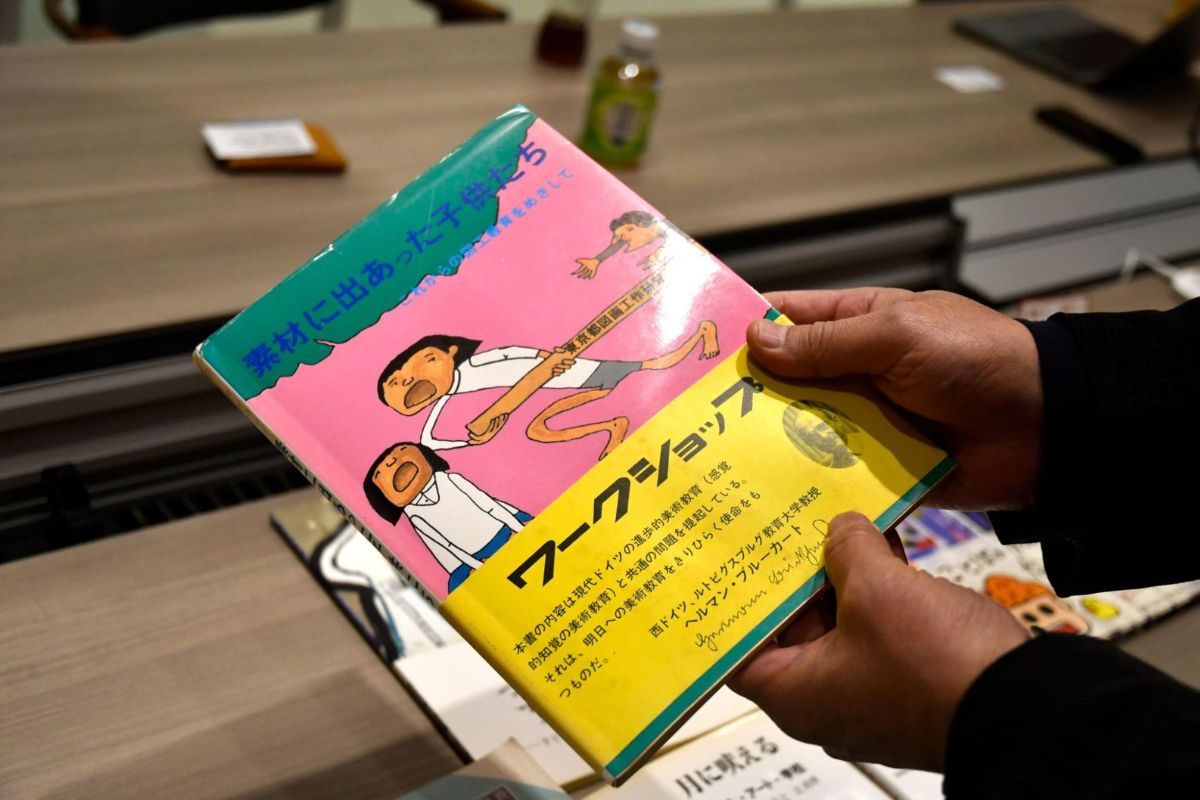

都図研のオリジナリティが出てきたのは、1981年に『素材に出あった子供たち──これからの図工教育をめざして』(文化書房博文社)という本が出版されたころのこと。

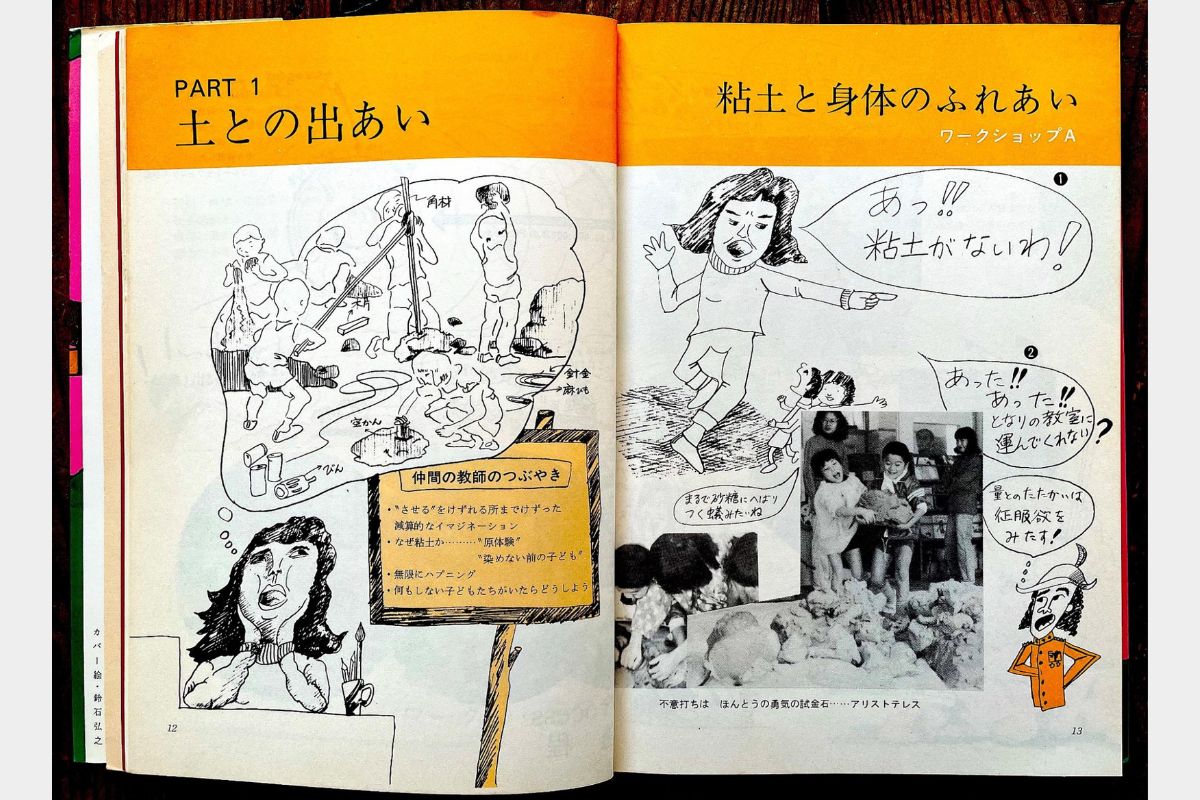

これは「ワークショップ」という言葉を全面に出した本で、文部科学省が出した「造形遊び」という指導方針、つまり従来的な「絵の描き方」や「立体の作り方」を教える図工教育に対抗して都図研が上梓した本です。

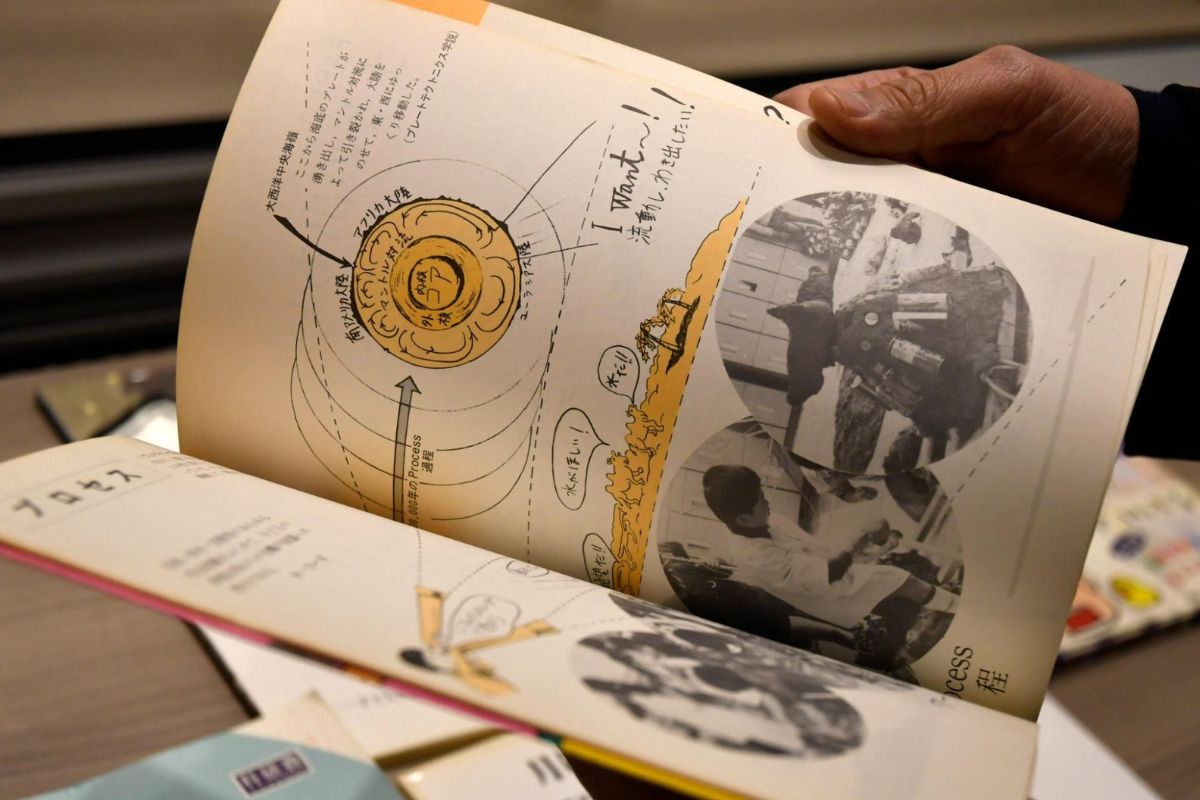

具体的には、素材と子どもが関わることで、子ども主体の活動が生まれてくるという考え方がベースにあります。都図研の会長を務めた吉田宏さんが、ドイツの留学から帰国した際に「ワークショップ」という言葉を採り入れたことでこの本が出版されました。野々目桂三と鈴石弘之が中心になって編纂されました。

辻:当初はこの試みはうまくいっていましたが、しばらくするとワークショップという方法論がひとつのマニュアルのようになっているのではないかという反省がおこり、より子ども主体の活動を目指す「子ども主義宣言」の時代が始まりました。

この流れの中で刊行された『子ども主義宣言:子どもたちのリアルと図工の時間』(三晃書房)は、ぼくが会長だった2007年に出版された本です。

大人が考えた造形の方法論を子どもにやらせるのではなく、子ども自身が色や形を使って意味を生み出していくプロセスこそが大事だということを述べています。

東京都から全国に広がる図工の知見

辻:年に1度「研究大会」を行っています。直近では2024年12月に千代田区立お茶の水小学校を会場に、第62回東京都図画工作研究大会が実施されました。

東京都は全8ブロックの地区に分かれているのですが、研究大会では自分たちで掲げたテーマをもとに担当地区の先生たちが研究授業を行います。

前回のテーマは「図工の時間は豊かです」。どうしたら良い授業ができるのかを考えながら、午前中に研究授業を実施し、担当でない地区の先生たちがその授業を見学します。前回は800人ぐらいの人が集まりました。

午後は分科会に分かれて、講師の人とともに先ほど実施した研究授業がどうだったかを協議します。そして最後に体育館に全員集合し、各分科会からの報告や、文部科学省の講評や、著名な方の記念講演などを行って終了するという流れが多いですね。

そして都図研の研究大会には全国の先生方も視察に集まるので、東京都で専門的に掘り下げられた図工の知見が、研究大会を経て全国に広まっていくという流れが存在しています。

なぜ図工が必要なのか?

辻:まずは「人間教育」という言葉を挙げることができると思います。人間にとって、世界をどのように捉えるかに関わる感性や想像力は生きていく上で必要な力です。そういうものを色や形を通して学ぶことが図工の目的であり、ものを作った時に世界が違って見えるという体験こそが大切だと考えています。

ぼくも美大を出ていますが、自分が学んだ技術を子どもに教えるだけでは駄目だと実感したことがあります。小手先の技術が先行してしまって、目の前のモノを通して世界と向き合うという思考が置き去りにされかねないからです。

そうではなく、色や形を通して世界を感じ取ること、その面白さを子どもにも実感してほしい。ぼくのように美大出身の教員にとっても、そのことが大学で学んだものを社会に還元することにも繋がると思うんです。

辻:「もの派」のアーティストとして知られる榎倉康二さんや成田克彦さんがぼくの先生でした。キャンバスに油を染み込ませるだけの作品をつくったり、焼いた炭をただ並べるだけの作品をつくったりするなど、彼らは美術の既成概念を覆すアーティスト。当時学生だった自分にはとても魅力的に映りました。

そんな人たちが先生をしていたので、公募展に入選するためのテクニックを学ぶなどではなく、「そもそも美術って何だろう?」と問い直すことからスタートしました。

人が表現することの面白さは図工室にある

ところで、ぼくは学生結婚をしているんです。相手の親御さんに挨拶に行った時、向こうのお父さんが「君は何になるんだ?」と言うので、咄嗟に「教員になります」と言ってしまって。そのときは図工の専科制度があることも知らずに答えたんですが、そう言った手前、一応試験を受けてみたところ受かってしまったんです(笑)。

最初はわけもわからず学校で教えるようになったものの、なんだか面白くなかったんですよね。それである時ふと、子どもたちに何も指定せずに素材だけを与えてみました。すると、なぜだかそれが面白かったんです。

当時はまさに「絵画は死んだ」と言われていた時代でした。美大では誰も絵を描いておらず、抽象表現主義だとか、もの派だとか、ミニマルだとか、コンセプチュアルだとか言われていた時代で「絵画は死んだ」と言われていました。でも、目の前の子どもたちを見たら「絵、描いてるじゃん」「絵画は死んでないじゃん」と当たり前のことに気が付き、改めて驚愕したんです。

その日を境に、子どもの表現に捕まってしまった感じがしました。

人間が表現することの面白さは、もしかしたら図工室にあるのかもしれないと。こうして図工の世界にのめり込んだんです。

辻:図工室にいると子どもがふらりと入って来ることがよくあるんです。子どもたちは何をするでもなく、ただそこに居る。一部の子どもにとっては図工室の雰囲気が落ち着くみたいで、「居てもいいよ」と言われているような、避難所のような場所として受け取られているようなんです。

実際に図工の使命もそこにあると思っています。目の前にいる子どもの姿から始めること、子どもの存在を肯定することが図工教育の本質にあるのだと。

都図研の良いところは、常に現場と繋がっているので、机上の空論でなく現実の子どもたちの姿から思考を始められること。最近、図工はあまり大切にされていませんが、子どもと図工の関係性を考えることは、子どもの存在を肯定することに繋がります。

ですから、図工室で生まれる色や形に目を向けながら、人が表現することの面白さにこれからも向き合っていきたいと思います。

辻政博(つじ・まさひろ)

東京造形大学造形学部絵画専攻卒業、東洋大学大学院修了 修士(教育学)、大正大学大学院比較文化専攻博士課程単位取得満期退学。東京都の図画工作専科教員として30年間勤務し、その後10年間帝京大学、学習院大学等で教員養成に関わる。元東京都図画工作研究会会長。文部省教育課程に関する総合調査結果分析協力者(H8〜H9.3)や国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準、評価方法の工夫改善に関する調査研究協力者」(H22〜H23年度)。NHK E テレ「キミなら何つくる?」番組委員(H25〜H27年度)。JICA草の根技術協力事業カンボジア王国芸術教育支援事業「芸術教育プログラム作成に関するアドバイザリー・グループ委員」(H28〜R3年度。現在2期目)などを歴任。