(前回の記事)vol.1 はじめての美術館と対話型芸術鑑賞

他の来場者の迷惑になる?

前回、対話型芸術鑑賞の紹介と実践レポートをお届けした。しかし、多くの人が懸念するのは「子どもが行儀よく鑑賞できるかどうか」という点だろう。小さな子連れで美術館を訪れることについて、否定的な意見があることは知っている。特にローカルな小規模な美術館では、静謐な空間それ自体にも価値がある。場合によっては他の来場者の迷惑になってしまうこともあるだろう。

山種美術館訪問後も息子といくつかの美術館を訪れたが、正直に言うと面白さと同時に難しさも感じた。実際に、とある美術館では監視員さんに息子の声の大きさを注意されてしまった。

息子にとっては公共の場でのマナーを身につける良い機会だけれど、そこに周囲の人を巻き込まないような親側の配慮は必要だろう。例えば混雑時を避けて平日の午前中をねらうとか、子どもが疲れている時間帯はやめておくとか。

また、美術館巡りをしてみて気づいたのが「作品をみる目線の高さ」の重要性である。ほとんどの作品は大人の目の高さにちょうど良いように配置されているから、子どもには鑑賞しにくい作品も多い。平置きでショーケースに入っているような作品だと、そもそも見ることすらできない。

前回のレポートの中で息子が奥田元宋の「奥入瀬<春>」に集中できたのは、描かれている対象物を息子が言語化できたことに加えて作品が物理的に「大きい」がゆえの没入感もあったのだと思う。

対策としては、抱きあげて子どもの目線を少し高くするといいのかもしれない。抱っこされながら「あれは何?」「何してると思う?」と小さな声で会話する時間も彼にとっては新鮮なようで、嬉しそうだった。

自宅でもできるのではないか

対話型鑑賞を試みて思ったのが「美術館に行かなくても作品に触れる機会は作れるのでは?」ということだ。例えば動物園や水族館を頻繁に訪れることはできなくても、自宅で図鑑や絵本をながめながら動物たちの生態を知ることはできる。

美術館で本物に触れたひとときは、親子ともに五感を刺激され、大切な思い出になった。しかし特に幼児の場合、対話型鑑賞のエッセンスを楽しむという点においていえば、周囲に気を使いながらひそひそ声で会話するより、自宅でリラックスしながらのびのびと話し合い、発想を広げるというほうが理にかなっているのかもしれない。

また、作品について対話する経験を家庭で繰り返しておくことで、美術館での時間をもっと気軽でクリエイティブなものにできるのではないか。

実際に上野氏が提唱する対話型美術鑑賞の授業では、美術館での鑑賞だけでなく教室で行うパターンも紹介されている。そんなことを考えながら書店を歩いていると、ある絵本が目に入った。

「子どもと絵で話そうーミッフィーと絵描きさん」シリーズ

「ミッフィー」(あるいは「うさこちゃん」)を、あなたも一度は目にしたことがあるだろう。オランダの作家・ディック=ブルーナ(1927-現在)が描く、シンプルながらもしっかりとした線、鮮やかな着色の中に繰り広げられる穏やかなストーリーが印象的な絵本だ。50ヶ国語に翻訳され、世界中で愛され続けている。

その「ミッフィーシリーズ」の中で異色を放っていたのが、美術出版社から刊行されている「子どもと絵ではなそうシリーズ」である。

現在入手できるのは『ミッフィーとフェルメールさん』『ミッフィーとほくさいさん』『ミッフィーとマティスさん』の3冊。時代もスタイルも大きく異なる3名の画家の絵を、ミッフィーと一緒に鑑賞するというコンセプトだ。

店頭で手に取ると、そこに書かれたメッセージは「もしミッフィーといっしょに名画を自由に観てみたら?」というもの。

まさに対話型鑑賞にぴったりじゃないか! と思い、早速購入した。

自宅で改めて開いてみると、「菊池敦己・構成 国井美果・文」とある。菊池氏は東北芸術工科大学で客員教授を務めるグラフィックデザイナー・アートディレクター。国井氏はパルコや資生堂の数々のキャッチコピーを手がけてきたことで知られるコピーライターだ。

「牛乳を注ぐ女」に描かれているもの

息子と読む前にまずは一人でページをめくる。すると、このシリーズが目指すのが「名画の解説」だと理解できた。

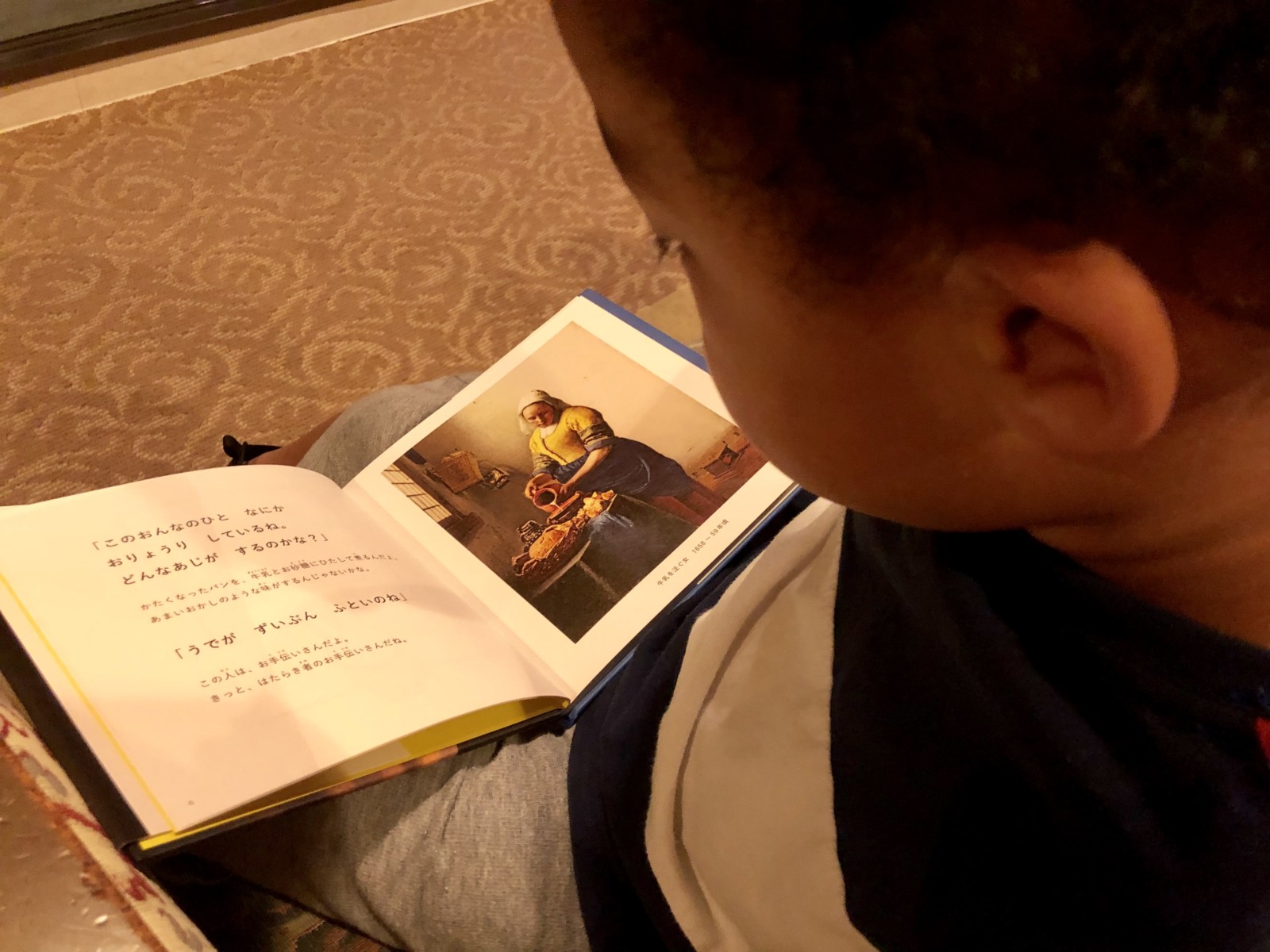

例えばフェルメールの「牛乳を注ぐ女」。

「このおんなのひと なにか おりょうり しているね。どんなあじが するのかな?」”

というミッフィーの問いに対して、「父さん」が

「かたくなったパンを、牛乳とお砂糖にひたして煮るんだよ。あまいおかしのような味がするんじゃないのかな」

と答えている。

確かにこれが「正解」なのだろう。しかし「歴史や作家の情報を教えるのではなく、作品に対する自分の見方を対話を通して意味生成することに重きをおく」という対話型美術鑑賞の考え方とは異なるコンセプトであると感じた。

念のため補足しておくと、この絵本シリーズは美術になじみがない人や知識を持たない人が、制作当時の歴史や作家自身についての情報を理解するにはとてもよくまとまっている。

しかし、一枚の絵を通じてミッフィーと父さんの間でやりとりされる対話には「正解のある問い/回答」が多い。対話を通じて新たな発見を楽しんだり、子どもならではの発想を引き出すという点からはいささか物足りなく思えてしまった。

文章を読まずに、対話するところから始めてみる

このシリーズ自体が目指すものは対話型鑑賞のコンセプトとは少し違うかもしれない。しかし、これだけの名画が一冊にまとまっている絵本は他に類をみない。ミッフィーが案内役になって敷居を下げてくれているのも、子どもの興味を引く上では非常に効果的だ。

だからこそこの本を最大限に活用すべく、筆者が考えたのが「最初に文章を読まない」というやり方だ。

息子は最近やっと、数文字のひらがなで構成される単語を理解できるようになったのだが、文章を読むにはまだまだサポートが必要だ。標準的な4-5歳児程度の読解力でこの絵本の内容を全て理解するのは難しいだろうと思う。そこを逆手にとって(?)、まず絵を見せながら「これは何だろう?」「何をしているところだろう?」と聞いていく。

ちなみに、先ほどの「牛乳を注ぐ女」をノーヒントで息子に見せたところ、こんなやりとりになった。

「これは何だろう?」

「(小さくちぎられたパンを指差して)石!」

「石かぁ。確かに固そうだね。何をしてるところだろう?」

「男の子が石を拾ってきて、このお母さんに『はいどうぞ』ってしたの。おかあさんは『ありがとう』っていって、嬉しくなったからいまからホットケーキをつくるところ。

(床に置かれた箱を指差して)男の子はこの箱に宝物をいれたの。石もここに入れてあったんだけど、お母さんにあげたから空っぽなんだよ」

……どうだろう。フェルメールがこれを聞いてどう思うかはわからないが、息子にとってこの絵は、「母と息子の絵」に見えたのだ。描かれていない「男の子」の存在をこの絵の中に見出した息子の視点と、自分にとっての幸せな日常を絵に投影した想像力に、なんだか涙が出そうにさえなった。

同じように、「これはなんだろう?」「何をしているところ?」と問いかけながら読み進めていく。

葛飾北斎の富嶽三十六景 神奈川沖浪裏を「洗濯機の中」といい、マティスの千夜一夜を「トイレの壁」と答えた息子。絵に添えられた文章は、いわば教科書的な正解だ。その「正解」と「息子の見方」のギャップが面白く、大笑いしながら読み進めた。

「この写真はうみのそこ」

「こどもと絵ではなそうシリーズ」で対話型鑑賞の練習を何度か繰り返した私たちは、美術鑑賞から少し対象を広げて、現代アートや写真展にもトライしてみた。 息子には(あるいは私にも)少し難しいかな? と思うテーマのものにも、実験のようなつもりでふらりと入ってみる。

たとえば東京都写真美術館で開催されていた志賀理江子氏の新作個展「ヒューマン・スプリング」。ここでもいくつかの作品の前で「これは何だろう?」と語り合った。

「この写真は、何を撮ったんだろうね?」

「うみのそこだとおもう」

「なぜ、そう思うの?」

「だってたくさん穴があいてるでしょう。きっとおさかなさんが ぶつかったんだよ。周りもまっくらだよ」

「おさかなさんは怖がってるんだよ。だから今は、隠れているの」

「あとね、この写真はさかさまだよ」

『人間の春・確からしい世界がどこにもない』©︎Lieko Shiga

人間の衝動と反動に焦点を当てたというこの個展。制作者側の意図をアタマで理解し、咀嚼することを目的とするなら、子連れで気軽に立ち寄る場所ではないだろう。しかし、「ココロ」で見ることを目的とするなら、訪れる場所に縛りはなくなる。

もしかしたら、アートを見る上でアタマは必要ないのかもしれない。ココロに湧き上がる思いや感覚を純粋に味わい、それぞれの解釈をぶつけ合う中で生まれる化学反応を楽しめばよくて、そこに意味や答えを求めるものじゃないのかもしれない。

もちろん、もう少し息子が大きくなったら、解説文を読みながら教科書的・教養的な知識を一緒に学んでいくこともできるだろう。しかし今はそうしたこと抜きに「これは何だろう?」「何をしているところかな?」とともに考えていけたらいいなと思う。

対話型鑑賞との出会いと実践を通じて少しだけ広がった私たち親子のアートの世界。とはいえ、きっとまだまだ気づいていない魅力があるはずだ。 今後も「子どもと歩くアートの世界」というテーマで不定期にお届けしていきたい。