前回の記事:vol.1 感情に影響を与え、生活を変化させるもの

今回レポートするのは2019年8月29日に開催された「自動車CMFセミナー」。一般社団法人日本流行色協会(JAFCA)が主催するセミナー「未来の色を導く センサリーデザイン」の17回目として開催されたものだ。「自動運転化」や「電動化」が急速に進む自動車業界において、自動車デザインにおけるCMFデザインは今後どのような変化が起こるのか。第一部ではメーカーのCMFデザインの現場から具体的な事例報告を、第二部ではパネルディスカッションからその動向を考える。

スズキのCMF開発に求められる3つのポイント

第一部の前半は「自動車分野のデザイン動向、求められるCMF(軽自動車編)」として、スズキ株式会社四輪デザイン部の宮澤貴司(写真左)、高羽則明(写真右)の両氏から、現行人気車種の具体的な開発事例が報告された。

まず前提として、軽自動車は国内自動車市場の4割を占めるに至っているが、もともとが日本独自の特殊な規格であり、商品コンセプトはもちろん、それに伴うCMF開発にも登録車とは異なる要件や価値観が求められるという。スズキの場合、それは3点に集約される。

まずは「サイズ」。全高2000mmはともかく、全長3400mm、全幅1480mmという小さな外寸のなかで、大きさを感じさせる色や質感を示す素材感を出すのは、登録車(軽自動車の大きさを超えるサイズのクルマ)に比べれば圧倒的に難しい。

第二に「ユーザーの違い」。とりわけ地方都市などにおいて、軽はセカンドカーやサードカーとして使われるケースが多く、ユーザーはメインカーにない個性を求めようとする傾向がある。当然、CMFにも個性的な表現が求められるし、逆に言えばさまざまな可能性もある。

第三に「価格」。いまや軽でもモデルによっては200万円に届くが、開発的には安全対策にかかる費用が大きく、自ずとCMFにかけるコストは年々制約されているという。一方でユーザーの見る目は磨かれ続けており、低コストでありながら高品質を実現しなくてはならない現状がある。

スズキからの具体的な開発の事例報告は2車。幅広い層へ向けたスペーシアと、プロユースを想定したジムニーという対照的な選択である。

「万人向け」のスペーシアが目指したもの

スペーシアは、ターゲットユーザーを「毎日を楽しく過ごしたいすべての人」とし、性別や年齢はもちろん、ライフスタイルも問わないという幅広さをテーマとしている。万人向けという言葉は安易さを想起させるが、逆にきわめて難しいお題でもある。そこで掲げたキーワードは「どこかへ出かけたくなる楽しいデザイン」、「大きく見え広く感じるデザイン」であり、ここから導き出したモチーフが「ラフにガンガン使え、毎日を笑顔にするスーツケース」だ。

文字通り、スーツケースにタイヤを付けるイメージでデザインされたスペーシア。現在11パターンのカラーバリエーションが展開されているが、ここでは新たに開発された2つの色が紹介された。

まず、「オフブルー」は少しくすんだブルーで、男女を問わずホビーアイテムとしてガンガン使えるイメージ。もうひとつの「ツールグリーン」はアウトドアやDIYの道具箱からイメージされ、引き締まったカッコよさを表現した。

色を開発する上でも、前述の「サイズ」「ユーザーの違い」「価格」は大きく影響した。

中でも「クルマを大きく見せる」という要件に対し、いわゆるソリッドカラーではどうしても表現の幅が小さくなってしまう。そこで、少量のアルミ、パールという「光輝材」を入れることで独特の広がり感を出して解決した。ただし、あまり強い光輝材を入れるとボディ下部の陰が強くなってしまうなど逆効果もある。その試行錯誤が色開発の肝だったという。

一方、インテリアでは特徴的なスーツケース型のダッシュケースに工夫が施された。具体的にはポリカーボネートによる材料着色樹脂で、材料に顔料を混ぜ、材料そのものの色で見せる方法を開発した。これにより塗装と同等かそれ以上の見た目を実現しつつ、コスト削減にも成功した。さらに、「日常にあるちょっとお洒落な生活雑貨」をイメージした赤のアクセントをエアコン吹き出し口、空調ダイヤル、ドアトリムなどに施した。すべて素材が異なるため、色の合わせ込みが腕の見せ所だったという。

森の中で塗板見本を検討したジムニー

もう1台のジムニーは2018年に20年ぶりのモデルチェンジが実施された本格四駆である。

スペーシアの開発と大きく異なったのは徹底した市場調査だ。日本国内はもとより、ドイツやイタリア、アフリカにまでおよぶ異例の調査で見い出したのは、多くのプロユーザーに加え、カスタマイズを楽しむホビーユーザー、そして一般のユーザーの三つの異なる層だった。

「プロユーザー」の代表は各国の森林作業員などで、ジムニーでなければ目的地にたどり着かない、即ちジムニーがないと仕事にならないという層である。「ホビーユーザー」は趣味としてジムニーを楽しむ層。大径タイヤだけでなく、ボディに大型のカバーを装着し、実際に木や石などにぶつけながら走るという強者だ。そして「シティユーザー」は、街なかで乗るユーザー層だ。悪路は走らないけれど自分好みにカスタマイズしたいという女性や、新潟など雪国では帰宅するためにジムニーが必須という事例も報告された。

「コンパクトな車体と、極めて高い悪路走破性をもつ唯一無二のクルマ」として導き出したキーワードは「質実冒険」。

ボディカラーとしてはまず、森林作業職やハンターをイメージした「目立つ性能」を表現するために蛍光イエローやオレンジを。反対に「隠れる性能」を表現するために土や岩、森をイメージしたグリーンを検討した。これも異例だが、実際に森の中などに塗板見本を持ち出して検討を行ったという。

販売後の状況を見ると、「目立つ」色のキネティックイエローが10%、「隠れる」色のジャングルグリーン28%を占めている。無彩色が6~7割を占める国内市場で、イエローが10%というのは極めて異例。加えて一見地味なグリーンが30%近くを占めたことも開発陣にとってはまったくの想定外だった。

インテリアでは加飾の使い方に徹底してこだわり、操作性を踏まえてメッキはすべて機能部分に使った。エアコンルーバーはシルバー塗装を施しインパネ左右両端を認識しやすくしたが、同時に明度を落とすことで必要以上に目立つことを避けた。このルーバーではシボの上に直接塗装を行い、高いデザイン性として鋳肌のような質感を表現しながら、ローグレードとパーツを共用することでコストダウンも実現している。

インテリアのいちばんの見せ場は、ピアノブラック調の材料着色樹脂だ。通常、メーター部のヘアラインはエッチング技法を用いるが、金型を液体で溶かして柄を付けると角が丸くなってしまい繊細さが出ない。そこで金型に直接切削加工を施すことで、本物のアルミのように虹色に光る質感が初めて実現したという。

さて、同じ軽でも車種によってまったく異なるアプローチを行うスズキのCMFチームだが、もうひとつ他社と異なるのは、いわゆる「特別仕様車」の開発に、同チームが積極的に関わっている点だ。

通常、特別仕様車はお買い得さやキャラクター性を訴えるため、部分的な装飾を施した「オマケ」的なものがほとんどだが、スズキの場合は短期間で大きくイメージを変えることができる機会として、ほとんど新車と同等の開発を行っている。

実際、スズキには11車種に9種もの特別仕様車がラインナップされている。人気車種のハスラーでは2014年からの5年間で7種類が開発され、しかもバンパー、ホイール、ルーフ、インパネの色や柄、ステアリングのステッチまで手を加えている。

「ハスラーワンダラー」のCMF開発エピソードも語られた。チーム内全員でコンペを行い、40案から8案に絞った上で、2017年の東京モーターショーでアンケートを実施。もっとも人気のあった案を商品化したというこだわりようだ。

日産のコンセプトカーから見るCMFの可能性

第一部の後半は日産自動車・グローバルデザイン本部、山口勉氏からの事例報告。「自動車に求められるものの変化と、それに伴うデザインの進化」として、自動運転や電動化など100年に一度といわれる変革期に対し、CMFを中心にデザインの可能性が語られた。前半のスズキと異なるのは、現行車種ではなく、コンセプトカーによる「提案」の事例であることが興味深い。

まず「自動運転」では、エクステリアにおいて各種センサー類の装備、周囲への告知装置の装備が必要になる一方、渋滞や事故時の対応が求められる。また、インテリアにおいてはスイッチ類の変質、シートアレンジの可能性に加え、自動運転中であることのサインが必須となる。

他方、「電動化」では従来とは異なるインフラが発生する。たとえば自宅に太陽光発電があればガソリンスタンドは不要となる。クルマのデザインとしてはエンジンルームが小さくなり、ホイールイン・モーターも想定される。また、床下にバッテリーを置くことで低重心化も検討でき、ガソリンを積まないこと、静粛性、熱からの解放などから、遮音や難燃性能を含む材料の基準が画期的に変革され、大きなアドバンテージになり得る。

こうした変革を踏まえ、日産では「non vehicle like interior」をキーワードに、その可能性を3点に集約した。

はじめに「Material Honestly」。従来の樹脂をベースとした加工ではなく、より素材に素直で正直な姿勢で新しい付加価値を提示する。2つ目は「Hidden Technology」。スイッチや画面など、従来の機能部分を隠す手法。あたかもスマホのようにスイッチがなく、スマートな表現の可能性だ。3つ目は「Seamless Integration」。つなぎ目のない収まり感やノイズレスな表現の可能性を追求するという。

これらをすべてトータルに検討した結果、具体的に見えてきたのは「リビングルームをクルマに再現すること」だったという。たとえば各種スイッチやレバー類、シートなどは、現在のクルマの場合「何かから生えているもの」である。一方、クルマをリビングルームと考えた場合、そこにあるものは「置かれているもの」であって、それぞれが独立したモノであり、当然「裏側」がある。そこに発想の転換点があったという。

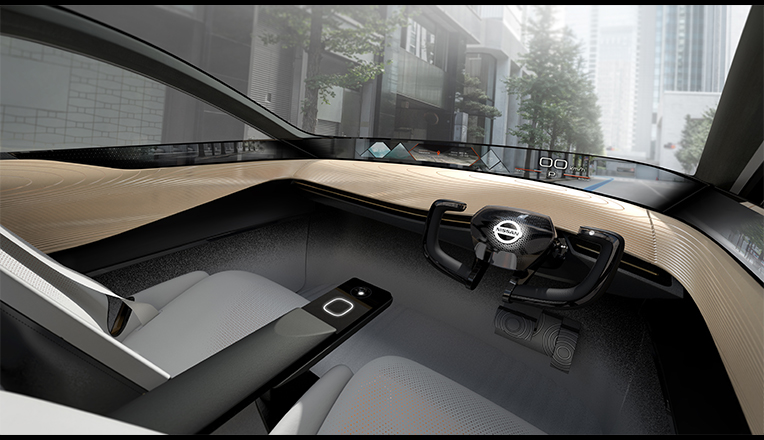

こうした考えを具体的に提示しているのが、近年日産が展開している一連のコンセプトカーシリーズだ。

2015年の「IDS Concept」では、先のとおり素材を三次元的に見せる、つまり「置かれている感」にチャレンジした。トリムは革シボではなく壁紙風に、シートは天然素材としている。表示類はできるだけフレームを薄くし、ウッドパネルもあまりギラギラしたものを用いずに木の表面を自然に表現した。

2017年の「Vmotion 2.0」では柾木目などをCMFに取り入れた。これは日産が他社との差別化を示す上で掲げるコンセプトの一つである「クラフトマンシップ」を表現しており、質感向上を試行したという(量産車のセレナでも一部実験的に採用されている)。

同じく2017年の「IMx」から、日本古来の「和」の感性の表現が加速する。例えば、金属の三次元加工をあえて行わず、素材自体の表現を重視した。また従来の表示画面は消え、木目風の板の向こうに画面を隠した。ドア外側のカメラで映した室外の風景をドア内側の画面に映し出すことで日本家屋の空間構成に通じる「中と外を繋ぐ」というコンセプトを体現したり、フロアカーペットには枯山水を表現したりと、限られた空間の中に多くのデザイン提案を盛り込んだ。

こうした試行錯誤を続けている日産だが、近年は他社でも同様のチャレンジが散見されており、その追随から差別化を図るために一層のブランディングを進めているようだ。

2018年の「Xmotion Concept」ではボディカラーに錫(すず)を用い、にぶく光ることで厳かなイメージを追求。インテリアには木組みなどの伝統工芸を用い、ここに来て改めて日本らしさをブランドの方向性と定めた。

2019年発表のインフィニティ「QX Inspiration」は自然に寄り添う美意識をテーマとし、日本建築のモダニティを意識。インテリアのテーマには「侘び寂び」を用いてある種の不完全さに挑戦。木目の「節」をあえて使ったり、リアシートは床の間をイメージさせた。

同じく、2019年の日産「IMs」では自動運転の究極の乗り物として宇宙船をコンセプトとし、「宇宙空間でのお月見」をイメージさせ、暗い中で外の光を感じるプレミアムラウンジのような表現を試している。また、切り子や組子細工を3Dプリンターで表現、ドアトリムは屏風をモチーフとしている。

山口氏の言葉によれば、自動運転や電動化における表現には、まさに「悩みながらのチャレンジが続いている」という。数々のコンセプトモデルでの試行を見ればそれはよく理解できるが、CMFデザインによって他社デザインと大きく差別化をはかるためには、継続的な研究と挑戦が必要だと感じた。

ライフスタイル・技術の双方が進化することにより生まれる新しい表現

第二部はスズキの宮澤氏と日産の山口氏をパネラーとし、前回インタビューを行った日本流行色協会クリエイティブディレクターの大澤かほる氏をコーディネーターとして、パネルディスカッションが行われた。テーマは「今後のモビリティデザインの進む方向」である。

冒頭、大澤氏より「いわゆるミレニアル世代、Z世代など、従来とはライフスタイルが大きく変わる中での自動車デザインはどうなるのか? 従来の運転の楽しみと自動運転の両立はあり得るのか」という質問が投げかけられ、ディスカッションが始まった。

宮澤氏は、「社内のデザイン部でも、自分たちと若い世代とでは明らかに考え方や表現の違いを感じている」と語る。その中で、意外なことにアナログ的なものを望む若者が意外に多いと感じることもあるという。

「軽自動車でいえば、ジムニーやハスラーなどを欲しがる若年層も確実にいる。自動運転が進化する中でも、単純に無味乾燥な方向に向かうことはないと思う」と述べた。また、最近あらためてクルマの歴史を紐解いている、とし、「当時の素材でしかできなかった内装などの表現を見つけ、それを現在の技術を使って応用するのがひとつの回答ではないかと感じている」と述べた。

山口氏は「エフォートレス」(※「がんばりすぎない/楽な」という意味)という言葉を例に挙げ、ミレニアル世代以降の価値観について触れた。

「以前は、たとえばいいホテルを利用するとなると妙に力が入っていましたが(笑)、最近はたとえそうしたホテルであってもカジュアルに過ごすというスタイルが支持されている。技術の進化により、ボタン一つで色々なことができるようになって、クルマというデバイスも肩の力を抜いた、エフォートレスな方へ向かうのではないか」。

「エフォートレス」というキーワードから、話題は徐々に「自動運転化によるCMFの変化」へと移行。

山口氏は、プレゼンテーションの内容を振り返り、「リビングルームはひとつの例。それがオフィスでもホテルでもいい。ユーザーが好きな空間を届けることができるはず」と語る。大澤氏が「自動運転化と自分で走る楽しみとの共存があるとして、その際のデザインへの影響は? たとえばどれもが四角い箱のようなクルマになってしまうのでは?」と投げかけると、山口氏は「もしそうなったとしても、たとえば路線バスだって塗装の違いでどの会社のものか見分けられる。そう考えれば今後のCMFデザインにはいろいろな可能性は残されているはず」と語る。

宮澤氏は「A地点からB地点への安全な移動を保証することは進化であり、否定するものではない。一方で自分の意志でドライブするということは必ず残る。箱のようなデザインは、これまでの歴史に中にも見て取ることができる。その中での差別化、見せ方としてCMFがより注目されていくように思う」とした。

続いて、大澤氏が「CMFが人の感情に及ぼす効果」について言及すると、両氏ともに大きく頷いた。

宮澤氏は「木でもない鉄でもないまったく別の表現の可能性もある。これまでのように樹脂で何かに似せる必要はなくなる。フェイクではない本物の表現が人の感情に与える効果が期待できると思う」と述べた。山口氏は、そろそろ工業製品の常識を変える時期なのかもしれない、という。ヤマハ社が提案したパーツのエイジング効果を例に挙げ、「壊れたり、(経年で)変わる素材があっても面白い」とした。

「表現」というキーワードからディスカッションはヒートアップ。「高級感」の表現も変わっていくだろうと両者は考える。

宮澤氏は「昔ながらの一般的な高級感的な表現は縮小方向にあるように思う」としつつ、「高級と感じるモノは、もしかしたら機能の中に含まれるようになるかもしれない。各々のユーザーに同じようで異なるものを届けるイメージ」と新たな視点を提供した。

山口氏は「今後はレアな機能や表現がハイクラスになるだろう」と予測。また、これからユーザーが求めるのは『ストーリー』だとした。素材が統一されていなくても、それぞれにストーリーを感じることができればユーザーからは支持されるという見解を示した。

実際に自動車メーカーのCMFデザイナーとして最前線で活躍している二人のディスカッションは具体的でわかりやすく、CMFという概念をより身近に感じさせてくれるものだった。まだまだ多くの話題があることを感じさせながら、セミナーは終了した。

今回はスズキと日産の事例報告から、現状におけるCMFの技術的な可能性と、近未来のまったく新しいデザインにおけるCMFというふたつの大きな可能性が検証された。本連載は、2019年12月に開催される「オートカラーアウォード」の選考を通して、さらにその可能性に迫る。