翻訳を「コミュニケーションの世界」という視点で見つめ直す

突然だが、まずはこちらの文章を眺めてみてほしい。

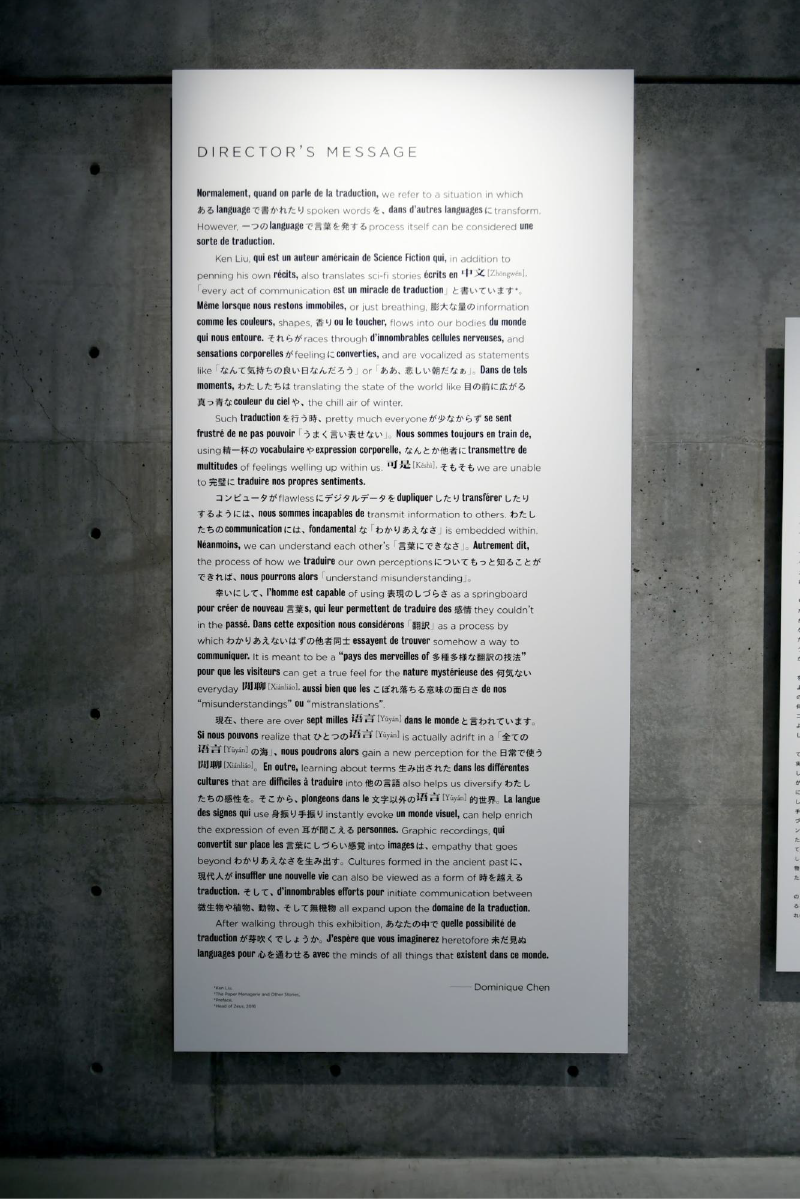

Normalement, quand on parle de la traduction, we refer to a situation in which ある language で書かれたり spoken words を、dans d’autres languages に transform. However, 一つの language で言葉を発する process itself can be considered une sorte de traduction.

情報学研究者として活躍する彼は、日本出身の母と、台湾・ベトナムのミックスでフランス国籍の父をもつトリリンガル(三ヶ国語話者)。会場入口に設置されたビデオレターでは、上記のように4つの言語(日本語、英語、仏語、中国語)が組み合わさる形でメッセージが読み上げられ、思わず足を止めざるを得なかった。

機械翻訳が明らかにした多言語間が共有する価値観の「つながり」

最初に観客を出迎えるのは、Google Creative LabとStudio TheGreenEyl、そしてドミニク・チェン氏による『ファウンド・イン・トランスレーション』。展示室中央に置かれたマイクに鑑賞者が話しかけると、その言葉が機械翻訳に接続され、多言語への「翻訳」プロセスがビジュアライズされるという作品だ。

世界には7,000近くの言語が存在しているが、Google翻訳がサポートできているのはそのうちわずか108言語のみ。しかし近年の研究によって、言語には翻訳の過程で失われる微細なニュアンスがある一方で、異なる言語同士の「つながり」が存在することを示す共通点も次第に明らかとなりつつある。たとえば、多くの言語内で「家族」という言葉は「母親」「家」「生活」などの言葉と関連付けられ、「愛」という言葉は「父」「友人」「兄弟」などの言葉と関連付けられる。そこからは、言語を超えて人間が共有する価値観の「つながり」を分析することができ、その発見に基づく言葉のグルーピングが現在進められているとのことだ。

こうした研究により機械翻訳の技術は飛躍的に向上し、Google翻訳のサポート言語は一気に1,000の大台を射程に捉え始めている。展覧会のオープニングを飾る本作では、さまざまな言語で映し出される自身の言葉を一望することで、多言語が潜在的に有する「つながり」を体感することができた。

そして展示はメインギャラリーへと続く。大きく開放的な空間には、三角形の柱が至るところに立っており、その間を縫うようにして有機的な導線が設けられている。さらに、三角柱の各面には色相環のように色があてられ、見る角度によって空間全体が異なるトーンに染まって見える。

この空間をデザインしたのは、建築設計事務所の「noiz(ノイズ)」。彼らが試みたのは、鑑賞者が動くことで空間との間に能動的な関係性を生み出し、バックボーンの異なる人々がもつ「異なる見え方」を空間の上に翻訳することだ。「三角柱を立てる」というシンプルなアイデアだが、さまざまな角度の影が複雑に重なり合い、まるで言語の森をさまよっているようだった。ディレクターによるキュレーションを直感的に伝える見事な「翻訳=デザイン」だ。

身体的な翻訳から生まれるクリエイティビティ

メインギャラリーで最初に目にするのは、デザイナー・本多達也氏が研究開発を手掛け、現在は富士通から販売されている『Ontenna(オンテナ)』だ。このデバイスは、周囲の音を256段階の振動と光の強さに「翻訳」し、音の聴こえない人でもその特徴を体感できるようにするもの。たとえば、ある体験者がOntennaを付けて真夏の公園に出かけたところ、初めてセミの鳴き声を「体感」することができたという。

会場では、花火大会や野菜を切る映像とともにOntennaが展示されていた。振動する装置に触れてみると、なるほど、たしかに言葉にはしづらいものの腑に落ちる感じがした。聴覚障がい者にとってはもちろん、健聴者にとっても、このデバイスは意外に「新しい感覚」をもたらしてくれるかもしれない。たとえば、Ontennaを持って音楽ライブやアウトドアに出かければ、周りの風景がいつもとは違って見えてくるはずだ。つまり、Ontennaは障がいの有る無しを越えて、日常のサウンドスケープを翻訳するデバイスだと言えるだろう。

このように、本展において身体を介した「翻訳」は大きな可能性を感じさせてくれた。伊藤亜紗氏(東京工業大学)+林阿希子氏(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司氏(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)の3者による「スポーツを観戦/感戦/汗戦する」というテーマの「翻訳」も面白い。

このアイデアを応用し、『感戦』では「手ぬぐい」を用いた柔道観戦が試みられた。まず、2人の晴眼者が布の両端を持ち、目の見えない人がその中央を握る。晴眼者は各自が「翻訳」を担当する選手の動きに合わせて、布を引っ張ったり、上下させたり、ねじったりする。それによって、目の見えない人は身体ごと引っ張られることになり、柔道における力のせめぎあいや駆け引きを文字通り「体感」するのだ。

ほかにも『汗戦』という作品では、『感戦』の試みを野球とフェンシングにまで広げ、選手目線で見えている主観的な感覚を翻訳することが試みられた。たとえばフェンシングでは、アルファベットの形をした2つの木片を知恵の輪のように組み合わせ、一人がそれを外そうとし、もう一人が外されまいとする。この「相手の動きに付いていきながらいなす感じ」が、フェンシング選手が試合中に覚える感覚に近いということだ(アドバイザーは、ロンドン五輪にも出場したフェンシング選手・千田健太氏)。

いずれも「なるほど!」と膝を叩きたくなるような「翻訳」ばかり。これらの体験もOntennaと同様に晴眼者が試しても面白いものだろう。しかしそれにも増して興味深かったのは、3名の「翻訳」の模様が、新しいスポーツや斬新なパフォーマンスのように見えたということだ。言語を介した「意味」ではなく、「力」という抽象的な情報を置換することで、新しいクリエイションにつながる何かが予期されるということ。これは「翻訳」という行為が「デザイン」や「モノづくり」などに近いものだということを示しているのではないだろうか。個人的には、この『感戦/汗戦』を見るだけでも訪れる価値のある展覧会だと思う。

「翻訳できなさ」が生み出す余地

多様な「翻訳」が見せる横の広がりだけでなく、敢えて「翻訳できなさ」に着目してみた作品も面白かった。心理学者のティム・ローマス氏とデザイナーの萩原俊矢氏による『ポジティブ辞書編集』は、世界中から感情にまつわる翻訳不可能な言葉を集め、複数のディスプレイで「翻訳できない言葉」を同時にビジュアライズするというもの。翻訳できない言葉を無理やり直訳してみることで、奇妙さや違和感、認識のズレが浮かび上がり、むしろ興味深い「解釈」が滑り込む余地が生まれているように感じられたのだ。

これと似た発想の作品として、イラストレーターのエラ・フランシス・サンダースによる書籍『翻訳できない世界のことば』の展示にも触れておきたい。そのタイトルが示す通り、同書は世界中の翻訳できない言葉を一冊の本にまとめたもので、そこでは「トナカイが休憩なしで、疲れず移動できる距離」を意味するフィンランド語の「Poronkusema」であったり、「ウイスキーを一口飲む前に、上唇に感じる、妙なムズムズする感じ」を意味するスコットランド・ゲール語の「Sgriob」などが紹介されている。いずれも「こんな言葉があるのか!」と驚くものばかりだが、それとともに、それぞれの言葉が使われている社会や人々の暮らしに思いを寄せてしまうのも面白い体験だった。

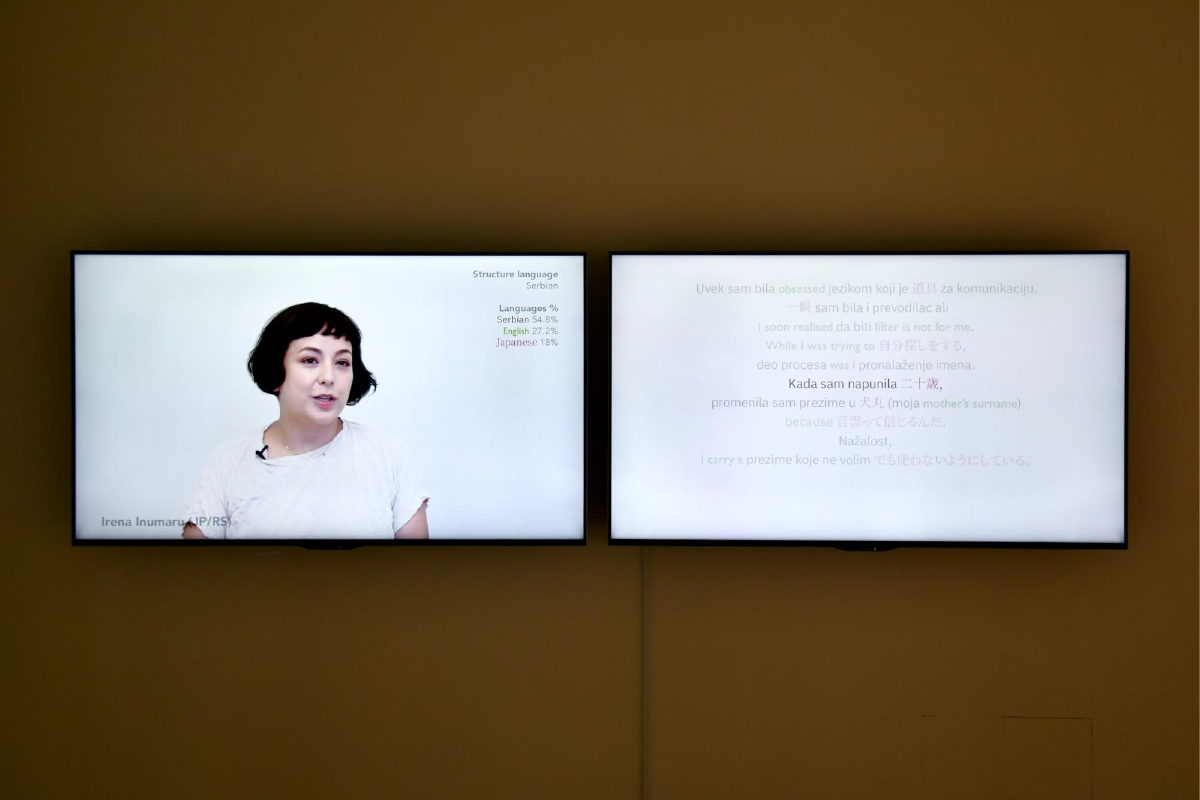

ペイイン・リン氏による『言葉にならないもの─個人的な言語』は、複数の言語を母語とするポリグロット(多国語話者)の頭の中では、異なる言語がどのように共存しているのかを探る映像作品だ。トリリンガル(3ヶ国語話者)やクアドリンガル(4ヶ国語話者)の人々が登場し、それぞれの個人史や体験にまつわる物語を、各々が最も実感できる言葉で語ろうとしている。すると、それは冒頭で紹介したディレクターズ・メッセージのように、複数の言語が散りばめられた奇妙なテキストとなり、独特の語感を帯び始める。同時に、いずれの言語にも「しっくりこない」感情が存在することが行間から感じられ、言語表現の不完全さと、新たな言葉が発生するかもしれない「余地」のようなものが同時に感じられた。

このように、いかなる翻訳も完全ではあり得ないからこそ、そこには魅力的な「解釈」や「誤解」が発生しうる。こうした「解釈」や「誤解」による余地は、たとえばペイイン・リン氏の映像のように、次なる言葉の発明や創造を促していくことだろう。ここで紹介した3作品は、そうした「誤解→創造」のサイクルをそれぞれの手法でパッケージしたものであり、それらを見たあとには不思議とポジティブな気持ちにさせられる鑑賞体験だった。

モノとコトが交錯する場としての「翻訳」

本展には、ほかにも「日本で揃う食材で外国の料理をつくった作品」(永田康祐『Translation Zone』)、「植物の声なき声を聴き取ろうとする作品」(シュペラ・ピートリッチ『密やかな言語の研究所:読唇術』)、「ぬか床にひしめく菌と会話する作品」(Ferment Media Research『NukaBot v3.0』)、など、実に多彩な「翻訳」の数々が展示されていた。

それら全てを紹介できないことが残念だが、その代わりに、本展の全体に関わるグラフィックデザインについて触れておきたい。

本展のポスター・チラシ・チケットなどのグラフィックを制作したのは、デザイナーの祖父江慎氏率いる「cozfish(コズフィッシュ)」だ。彼は展覧会に寄せたテキストの中で、次のように述べている。

トランスレーションって、翻訳しにくいことば。

辞書をひくと「翻訳」とあるけれど、

どちらかといえば「関係の橋渡し」。

ある行為を別の行為におきかえるっていうことよりも、

ふたつの関係のあいだにおこる、

ゆるくも楽しい現象のことなんじゃないかなあと思って、

主客がどちらにも入れ替わりうる動的な絵を描きました。

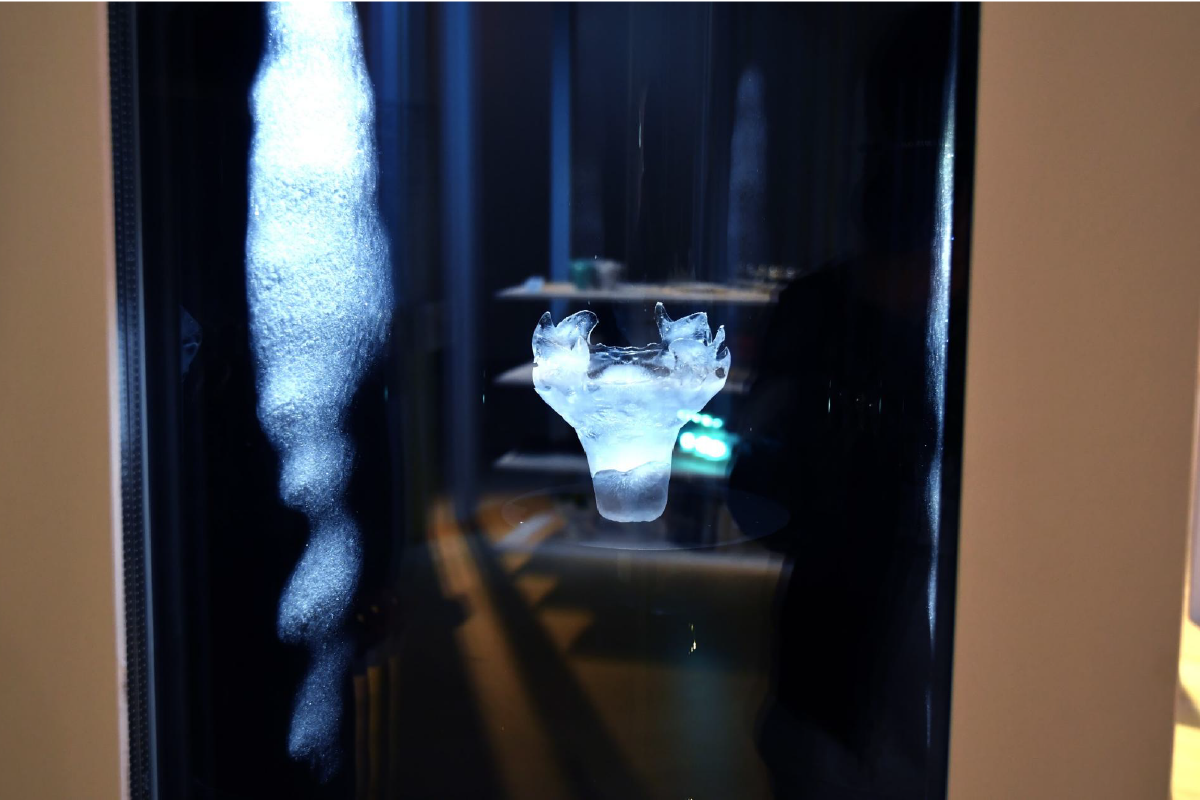

また「翻訳」をデザインとして捉え直したときに得られる発見のひとつとして、「コミュニケーションのデザイン」がとかく「コトのデザイン」に偏りがちな一方で、「翻訳」という観点で見れば、それは「モノのデザイン」にも変化しうるということだった。たとえば、Takramによる『火焰氷器』は、縄文式の「火焔土器」を「火焰氷器」へと読み替えることで、「氷でできた炎」という見たこともない造形を生み出していた。コップとしてドリンクを注ぐこともできるし、器として料理を盛り付けたり、ファッショナブルな保冷剤として用いたりもできる。土器というモノにまつわる人の視点を転換させる作品だ。

ほかにも、サメとヒトの求愛行動を実現するために、異種の境界を超えるべく「サメを誘惑する香水」というモノを制作した『Human×Shark』(長谷川愛)や、複雑な思考や対話のプロセスをリアルタイムでイラストというモノに置き換える「グラフィックレコーディング」作品の『moyamoya room』(清水淳子+鈴木悠平)など、多くの作品で、「コミュニケーションのデザイン」というコトが目的設定されながらも、その成果物であるモノが残されていた。

「トランスレーションズ展」は2021年3月7日まで開催している。実際にフィジカルで「体感」することが重要な作品も多かったので、本記事を読まれて気になった方はぜひ会場に足を運んでみてほしい。

トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう

会期:2020年10月16日(金) – 2021年3月7日(日)

会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2(東京都港区赤坂9-7-6)

電話番号:03-3475-2121

開館時間:平日11:00 – 18:30(入場は18:00まで)、 土日祝10:00 – 18:30(入場は18:00まで)

休館日:火曜日(11月3日、2月23日は開館)、年末年始(12月26日 – 1月3日)

料金:一般 1,200円、大学生 800円、高校生 500円、中学生以下無料