【前回のレポート】

周囲を巻き込まなければ「自分のモノ作り」はできない。JIDAイベント、60×40×20!

「モノとコトの間 〜『家電分野』から思考するデザインの未来〜」

公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)のビジョン委員会によって開催されたイベント「インダストリアルデザインのプロフェッショナリズム」。全6回のシリーズを予定しており、今回の「モノとコトの間 〜『家電分野』から思考するデザインの未来〜」はその第2回目だ。前回同様、60代、40代、20代と世代の違う3名のデザイナーが集い、各世代のデザイナーの対話を通して、デザイナーに宿る普遍的な「プロフェッショナリズム」について探るという。

今回は誰にとっても身近な「家電分野」がテーマ。どんな話が飛び出すのかという期待と、領域が広すぎて収拾が付かなくなるのではという密かな不安を胸に、会場である東京ミッドタウン・デザインハブに向かった。

今回の登壇者は、60代枠に日立製作所の元デザイン本部長、有吉 司(ありよし・つかさ)氏、40代枠にアイリスオーヤマのデザインマネージャー宮脇 将志(みやわき・まさし)氏、20代枠には富士通で髪の毛で音を感じるデバイス「Ontenna」の開発に取り組む本多 達也(ほんだ・たつや)氏の3名。進行は第1回と同じく、芝浦工業大学デザイン工学部助教の蘆澤 雄亮(あしざわ・ゆうすけ)氏が務めた。

冒頭、本シリーズを企画したJIDA・ビジョン委員長の山田 晃三(やまだ・こうぞう)氏は、3世代のデザイナーの討議というスタイルの意図について解説。60代は豊富な経験を通して俯瞰してデザインを語ることができ、自分なりのデザイン哲学を持っている。40代は現場の責任者として最も忙しく働いており、目の前の課題を解決すべく日々現実と闘っている。20代はデザインに対する理想をいまだ持ち合わせており、将来の夢を描きながらも、現実に対する不安も同時に抱えている。デザイナーとしてのステージが違う3名だからこそ、それでも変わらぬデザイナーの神髄が見えてくるのではないか。

大学時代から追い続けたデバイス「Ontenna」

プレゼンテーションのトップバッターは富士通マーケティング戦略本部の本多 達也氏。大学時代から音を振動と光に変えて表現するデバイス「Ontenna」を研究・開発している。

原点となったのは大学1年生のときに出会った、ろう者の友人。手話を学び、ろう者の方々と交流を深める中で、音が聞こえない不便さを知る。例えば、掃除中に掃除機の電源コードが抜けてしまっても気づけないという。「その不便さをなんとか解決したい」という思いが本多氏の原点となった。試行錯誤の上「髪の毛で音を感じる」というアイデアにたどり着いた本多氏は、大学4年生のときからOntennaの開発に取りかかる。

卒業後、一時はデザイナーとして大手メーカーに就職するも、2014年度の「未踏IT人材発掘・育成事業」でスーパークリエータに認定された事がきっかけで富士通に入社。大学時代からの研究を継続することとなった。現在Ontennaは製品化に向け、テストマーケティングをしている段階。全国のろう学校やイベントなどで多くの人にOntennaを試してもらい、意見や感想を集めている。

現在はデザイナーとしてではなく、プロジェクトを率いる立場として活動している本多氏。自らが「デザイン」する領域として、以下の3つを挙げた。

一つ目は「CSRからCSV(Creating Shared Value)へ」の変革。CSVはハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提示した概念で、企業の事業戦略と社会を結びつけ、「企業が社会と共有する価値を生み出していく」という考え方だ。Ontennaを慈善事業とするのではなく、ろう者の人々に価値を提供すると同時にビジネスとしても成立させたいという意志を感じる。

二つ目は「研究から社会実装へ」。日本では、就職によって大学時代の研究が途絶えてしまうことが少なくない。研究室の中で生まれたアイデアが企業のサポートによって製品となり、ユーザーに届けられるしくみをデザインする。

三つ目は「障がいからスペシャリストへ」。障がい者は何かの感覚器官を失った分、健常者よりも優れた感覚を持つケースも多い。彼らを健常者と異なる能力を持つスペシャリストと捉え、その能力を生かす場を作ることも自らのデザイン領域のひとつと考えている。

イベント終了後に実際にOntennaを試してみた。想像していた以上に音にダイレクトに反応してくれる。Ontennaの前で声を出すと、耳で聞こえるのとほぼ同時にOntennaも振動し、強弱や音の長さも正確に伝えてくれる。まるで音に共振しているようなイメージだ。耳が聞こえる自分が使っても面白く、「こんな風に使ったら面白いかも」とアイデアを出したくなるデバイスだった。

そんなユーザーの気持ちを十分理解しているようで、本多氏はOntennaの今後のキーワードとして「ハッカブル」を挙げた。最近の家電は、ユーザーが扱いきれないほどの過剰な付加価値で競う傾向にある。そうではなく、基本機能はシンプルに保ち、ユーザー自身が自分の使い方に合わせて拡張できる、そんなデバイスを目指しているという。

今でも悩む、エレベーターの「開・閉」問題

続いて登壇したのはアイリスオーヤマでデザインマネージャーを務める宮脇将志氏。大手産業機器メーカー、カーナビメーカーと渡り歩き、現職がインハウスデザイナーとして3社目という異色の経歴。そんな宮脇氏は、これまでの苦労話、失敗談を中心に披露してくれた。

最初の例として登場したのは、最初の会社で担当したエレベータの開・閉ボタンのデザイン。今でもときどき分かりにくいと話題に上る事があるこのボタン、「まぎらわしい」という意見が多かった。そこで宮脇氏は、当時流行となっていたユニバーサルデザインの考え方に沿ってより分かりやすいデザインを考えた。具体的には「開」ボタンを大きくしたのだ。当時は「してやったぞと思った」という宮脇氏だが、今ではこのデザインが良かったのか迷っている。

確かに分かりやすさという面では優れたデザインだ。だが審美性の観点からすると、たくさん並んでいるボタンの大きさがそろっていないのは、決して美しくない。宮脇氏が考案したこのデザインが採用されて以降、各社が追随し、今では開ボタンが大きいデザインがスタンダードになっている。日常的に生活の中で触れるものだけに、審美性をもっと大切にすべきだったのではないか、と今でもエレベータに乗るたびに複雑な気持ちになるそうだ。

宮脇氏は現在所属するアイリスオーヤマでの例も紹介した。2016年に発売されたIH炊飯器は、なんと釜とIHヒーターが分離できるというユニークなもの。ご飯が炊けたら釜の部分だけ取り外し、IH調理器を使って鍋を温めるといったことが可能だ。メディアでも多数取り上げられるなど大きな反響があったが、それと比べると売り上げは期待したほどではなかったという。その要因を宮脇氏は「家電としての品質感に届いていなかった」と分析する。家電には、消費者から求められる質感があり、炊飯器は炊飯器らしく見えることが求められる。そういう既視感も大事なんだと学んだそうだ。なお、2017年にはもう少し「炊飯器らしい」新モデルが登場している。

宮脇氏はデザイナーの役割として価値や機能の可視化 / 最大化、ユーザーニーズや使いやすさの可視化、時代背景をいち早く捉えること、の3点を挙げた。デザイン思考によってデザイナー的な考え方が広がったこの時代に、デザイナーの専門性とは何かという問いに対し、宮脇氏は、企業のフィロソフィやブランドを踏まえ、意匠、スタイリングの魅力を最大化することがデザイナーの本分なのではないか、とまとめた。

複雑で不確実な時代のデザインとは

日立製作所の有吉氏は、1983年の入社以来、幅広い業務に携わってきた。テレビのデザイン、ミラノでのデザイン機関との共同研究、Web・ブランドデザイン、社会インフラシステムのデザイン、さらに事業部門や研究開発部門を経て、現在は日立総合技術研修所長としてエンジニアの教育に携わっている。デザインの対象も製品自体からシステム、インターフェース、さらにイノベーションと大きく変わってきた。

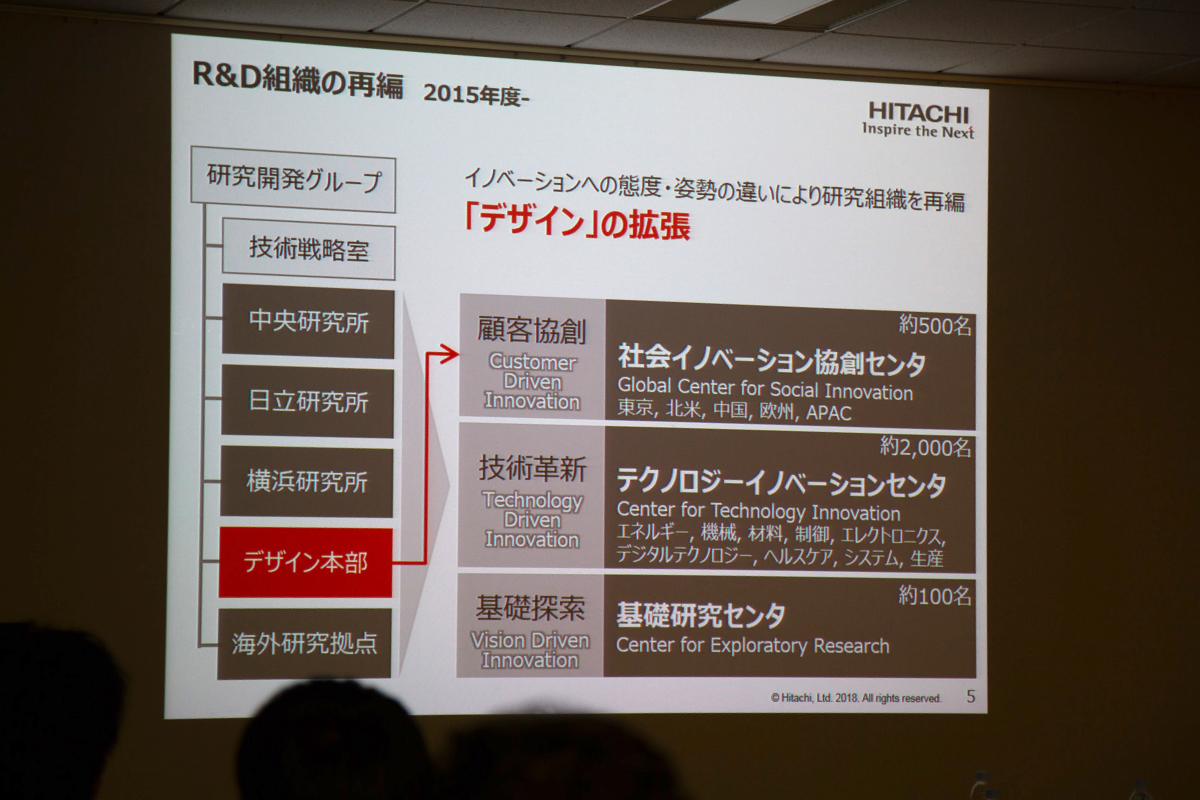

その中で行った大きな仕事のひとつがデザインの拡張だ。デザインの意義・定義を拡張し、狭義のデザイナー集団であったデザイン本部を、約500名体制の社会イノベーション協創センタとして再編。顧客の価値観を起点に考える、デザイン思考によって研究開発をする体制に改めた。

デザイン思考が求められている理由として、有吉氏は「エンドユーザー視点」の重要性を挙げた。デジタル時代では、生活者を起点としてバリューチェーンが一瞬で変化してしまう。例えBtoBやBtoBtoCのビジネスであっても、ユーザーに近いところで変化を感じ取らないと時代に取り残されてしまう。デザイナーは基本的にユーザーに最も近い部分で活動する役割。だからこそ、デザイナーの考え方が求められる。

デザインの中でも家電分野はユーザーである生活者に最も近く、製品サイクルが短いためユーザーの価値観の変化にも敏感だ。だから有吉氏は、日立のデザイナーには、なるべく最初に家電分野を経験してほしいと考えている。

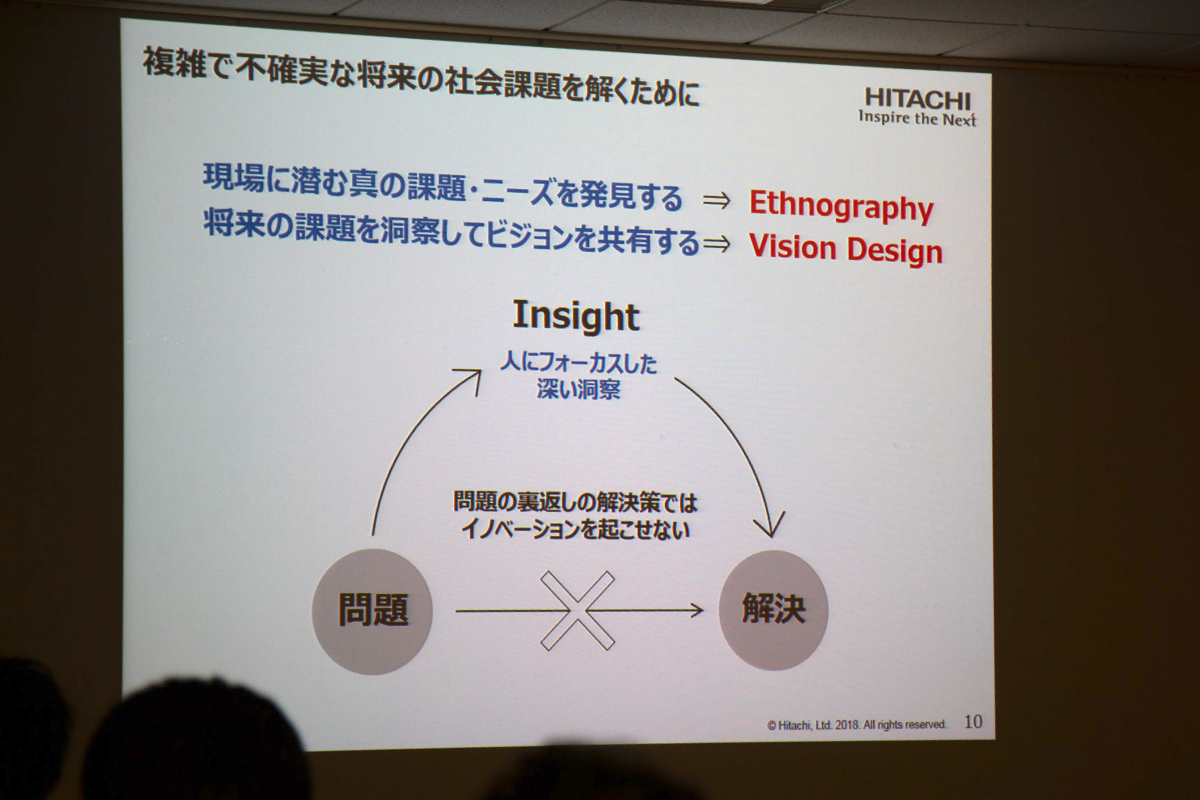

家電のデザインは、自分自身がユーザーに近いため、利用者の課題を比較的イメージしやすい。一方、業務機器など、普段の生活に馴染みがないものをデザインする場面もある。そのときに重要になるのは「エスノグラフィー」という手法だ。これはデザイナーが製品を使用する現場に入り込み、作業者と一体化するくらい溶け込んで課題やニーズを発見していくというもの。そして、その知見を元に将来の姿を描き、ビジョンを共有する。

「地べたを這って10年後の青い空を見上げる」、つまり低い姿勢で現実をくまなく見て、でも目線は10年後の姿を見つめる。これがデザイナーの基本的な態度なのではないか、と有吉氏は語った。

デザイナーのプロフェッショナリズムとは何か、という問いを考える上で参考になるものとして有吉氏が挙げたのが、グッドデザイン賞のフォーカス・イシューだ。グッドデザイン賞の審査員がそれぞれ、応募作を前にして「今の時代のデザインとは何か」を議論するもの。グッドデザイン賞自体が、デザインについて考えるひとつの装置になっているという点で興味深い取り組みだ。

有吉氏は「デザインの社会的意義や意味は時代によって変わるもの。だから絶対的な定義を求めるのではなく『何が自分をデザイナーと呼ばれる存在たらしめているのか』について常に問い続けてほしい」、とプレゼンテーションを締めくくった。

まとまらないからこそ面白い

プレゼンテーションに続き、ディスカッションがスタートした。進行の蘆澤氏は、まず「デザイン思考」というキーワードを挙げた。なぜデザイナーの考え方が注目されるのか。

デザイナーは一歩引いた視点から全体を見ており、バランスがいいからでは、と宮脇氏。有吉氏も、デザイナーは社内においてマノリティだから全体を見ることができる、と同意する。マイノリティという意味ではサイエンティスト思考でもエンジニア思考でもよかったが、たまたまデザイン思考になったのかもしれない、と有吉氏。デザイナーは「美しさ」が分かる点もポイントではないか、と本多氏。その後も参加者からの質問も交えて活発な議論が交わされた。

「プロフェッショナリズム」シリーズの第2回目は、3名のデザイナーがそれぞれ違う視点に着目していた点が面白かった。

本多氏は、大学時代から自らのアイデアを追いかけ、いよいよ社会に広めようとしている。これまでに無い、まったく新しいデバイスを作り上げていくプロセスだけに、デザインの領域も広い。モノの形だけでなく、ビジネスや社会の仕組みまでデザインしていく、新しいタイプのデザイナーだ。

宮脇氏は、外観や意匠の審美性について深く考えているのが印象に残った。インハウスデザイナーとして社会に自分の仕事をたくさん送り出してきただけに、自分の仕事が家や街の景色に影響を及ぼすことを誰よりも感じているのだろう。エレベーターのボタンに今でも責任を感じているというエピソードからも、宮脇氏がどれだけ真摯にデザインの審美性と向き合っているかが分かる。

そして、80年代からデザイナーの役割の変遷を見てきた有吉氏。社会の変化という大きな視点から捉えている点が興味深かった。ユーザーの価値観の変化によってビジネスが大きく変わってしまうからこそ、ユーザー視点が大切になる。そしてそのユーザーに最も近い位置から考えることができるのが、デザイナーだ。

有吉氏がプレゼンテーションの最後に提示した「何が自分をデザイナーと呼ばれる存在たらしめているのか」という問い。これを考えることこそが「プロフェッショナリズム」シリーズの目的のひとつだ。もちろん簡単に答えが出せるものでもない。さまざまなバックグラウンドを持つデザイナーたちがそれぞれの視点から考え、意見を出し合うため、ともすれば議論がかみ合わないまま進んでしまうこともある。だがその話題の多様性を通じてデザイナーの役割の重要性や幅広さについて気づくことも、この「プロフェッショナリズム」シリーズの面白さでもある。

次回開催は12月21日(金)の予定で、精密機器領域から3世代のプロフェッショナルをキャスティング中とのこと。これからも、多彩なバックグラウンドを持つデザイナーたちが集まり、収拾が付かないほどユニークな視点から議論してくれることを期待したい。第一線で悩みながらも結果を出してきたデザイナーたちのホンネトークを聞くことは、現役デザイナーにも、デザイナーを志す学生たちにもきっと多くの学びがあるはずだ。