関連記事:【編集部トーク】美大による展示の常識を超えて 京都造形芸術大学の『フィールドワーク』を考える

美大の卒展シーズンにあたる2月、東京でとある「選抜展」が開かれた。しかも、学生の選抜展としては珍しいキュレーション展である。

開催したのは、瓜生山学園が運営母体となる京都造形芸術大学(以下、京造)。3年目の学生選抜展となる今回は『フィールドワーク:世界の教科書としての現代アート』と題し、学部3年生から院生まで、12人と3組の学生による作品が選出・展示された。そしてキュレーターを務めるのは、今年1月に森美術館の館長に就任したばかりの片岡真実氏。

卒展ラッシュの2月に、わざわざ京都にある美術大学が東京でキュレーション展を開いた狙いとは何なのか? そこで見られた革新性とは? その意図と成果を探るべく、展覧会を訪れてみた。

「価値とは何か」を問いかける彫刻作品

会場となる上野の東京都美術館では、例年1月に東京藝術大学の卒業・修了展が開かれている。また、同館は公募団体の展示会場としても頻繁に使用されており、この日も別の展示室では、水墨画や書道の団体が所狭しと作品を壁に並べていた。

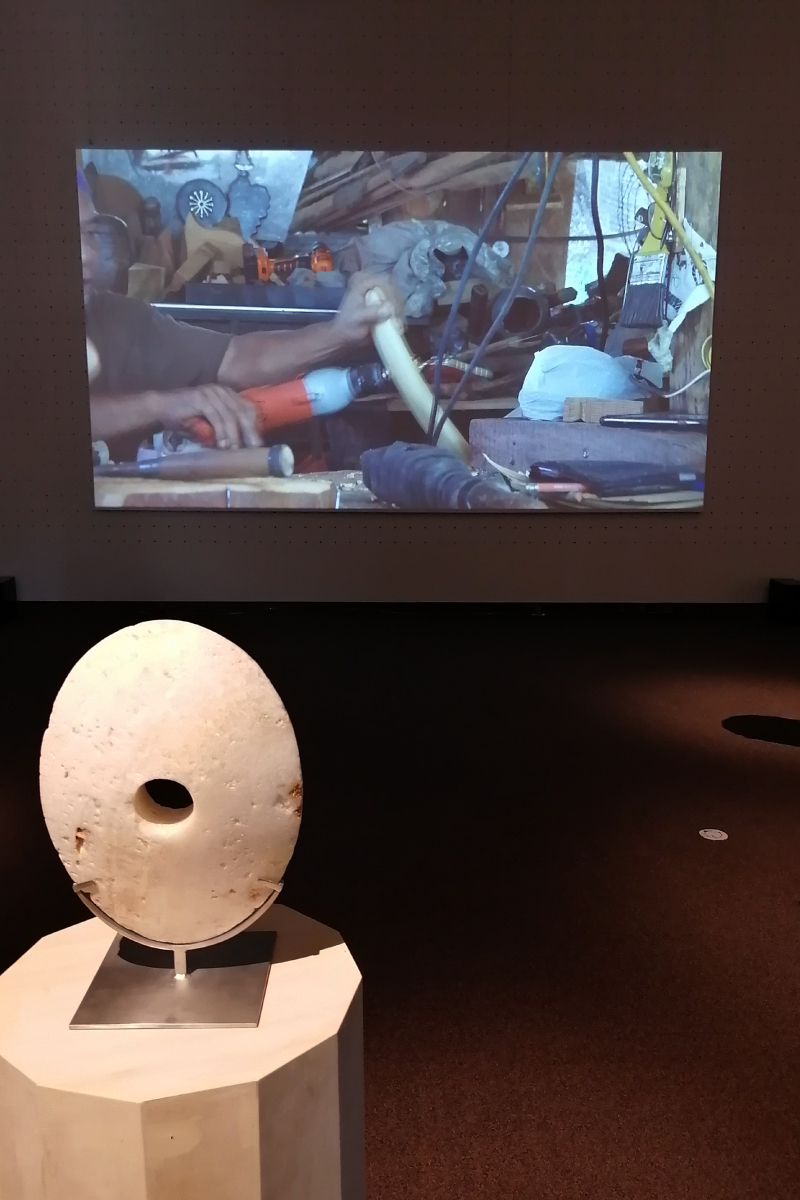

そんな雰囲気の中、「フィールドワーク展」の会場で最初に来場者を待ち受けていたのは、石黒健一の《石貨の島と我が彫刻》だった。

本作は、経済学の論考のなかで語られていたとある仮説──太平洋上にあるヤップ島の石貨と、仮想通貨の根幹を成すブロックチェーンが似ているのではないか? というもの──に基づき、作者である石黒が実際にヤップ島を訪れ、2年間に及ぶリサーチをまとめたプロジェクト作品。

興味深いのは、石黒がリサーチの過程で経済学の仮説とは異なる価値観を見出していったこと、そして、植民地支配や世界大戦という歴史のうねりのなかで、固有の文化を喪失しながらも現在まで生き抜いてきたヤップ人の歴史を見出していったことだ。

──とはいえ、このように書くと説明的で退屈な作品を想像してしまうかもしれない。そこでまずは、実際の展示風景を見てほしい。

筆者が最初に興味を惹かれたのは、台座の上に置かれた数々のオブジェだった。とくに最も入口側(つまり、来場者がキャプションよりも先に視界に収める位置)には、いささか唐突に、博物館で見掛けるような「石貨」が展示台に置かれている。

これは一体何を意味するのだろうか? そう思いながらキャプションに目を向けると、そこには次のようなストーリーが書かれていた。

リサーチのために2度ヤップ島を訪れた石黒は、初めての訪問時に日本で制作した石貨の彫刻を持参した。それを現地人に見せたところ、ある者は「誰も涙を流していない(苦労していない)から価値はない」と言い、ある者は「日本から重いものを運んだ努力は価値になる」と述べ、またある者は「ヤップ島の石貨とは違うが、これにも作者の物語がある」と答えたそうだ。

リサーチを「体験の一部」として導線に組み込むということ

このように濃密なストーリーが石黒のコーナーだけでもまだまだある。

太平洋戦争中にヤップ沿岸に沈んだ日本の爆撃機「銀河」のプロペラをモチーフにした木彫品、パラオを代表する民芸品であるストーリーボードの形式を借り、現地の職人が石黒のプロジェクトを物語化したレリーフなどがそうだ。こうしたオブジェが、プロジェクトの過程を記録した映像や現地人へのインタビューとともに展示されていた。すさまじい情報量である……。

本展の特徴は、こうした「リサーチ」と「制作」の一体化にあった。ほとんどの展示はモノだけではなく、テキストや映像と組み合わせたインスタレーションとして立体的に示されていた。片岡氏がキュレーションに入ることで達成されたのは、こうした空間構成の効果である。

本来はどんな作品にも(たとえ絵画や彫刻であっても)制作の背景にリサーチがあることは「当たり前」であるが、その当たり前なことを体験の一部として導線に組み込むのは──少なくとも美術系学科の卒展レベルでは──これまで一般的ではなかった。

美大の卒展でも、説明的で読みづらいテキストや、長尺の退屈なインタビュー映像が添え物的に置かれる光景なら、よく見掛ける。だが、その「伝わりやすさ」において、キュレーションの有無は大きな違いを生み出す。少し細かい話になるが、本作で最初に対面したのがテキストでも映像でもなく「石貨」だったことの効果は大きい。なぜなら、まずそこで「これは何だろう?」という関心が引き寄せられ、そこで生まれた「知りたい」という気持ちに応える形で、テキストや映像などの情報が提供されていたからだ(その順番は決して逆であってはならない)。

そのように「関心を生み出すこと」から「好奇心に応えること」へと連なる情報提供の導線(=キュレーション)は、「体験のデザイン」という視点から見れば、美術以外の分野で当たり前に行われていることではある。しかし、その「当たり前」が行われていないのがこれまでの美大展の実情だった。だからこそ本展は「美大展として」画期的だったのである。

作品の魅力を最大限に引き出す「配置」の力

本展にはまだまだ興味深い作品が目白押しであった。

石黒の次に現れる孫天宇の映像作品は、円形スクリーンに投影された《島とは何か》と、壁に投影された映像作品《山鳥》で構成されている。留学生である孫が日本の山間部で「発見」した地域の固有性をテーマに、それぞれの固有性が交錯するよう、どこから見ても複数の映像が同時に視界に入る空間がつくられている。

本来、それぞれの地域に「入り込む」ことでしか得られないローカルな視点が、「展示」というフォーマットによって仮想的に並べられることで、現実にはありえない「見渡す感覚」を与えられていた。

その次に現れる太田桃香の《山でダンス》は、これまでの二者とは打って変わってシンプルな油彩画による展示だ。少し意外に思い、キャプションを読んでみると、そこで表されているのは三方を山に囲まれた京都盆地だという。実際に京都で暮らしている太田が、普段目にしている山の景色を「遠くから見える山」と「内側から見える山」に分け、実際に山々を練り歩いた上で「山の輪郭や空との組み合わせを思い出し、描き始める」というプロセスで描かれたそうだ。

大小さまざまな山の絵が、展示室を取り囲むように有機的に並べられることで、太田の視点を追体験するように、個々の山と全体の山々を同時に見ているかのような感覚を覚える。シンプルではあるが効果的なキュレーションで、これも旧来的な展示方法では決して得られなかった体験だろう。

本稿の最後に紹介したいのは、吉田彩華の《大麻布──真実と混沌の狭間で──》だ。

大麻は、古来よりしめ縄や神事に使われてきた植物だが、現在では違法薬物として定められている。そうした状況に疑問を抱いた吉田は、「大麻に対する認識は、歴史や経済の流れ、法の変遷だけでなく、人々の生死の流れによって徐々に忘れ去られ、掛け違い、変化していった」のではないかと推測し、鑑賞者が大麻に対する先入観を乗り越えられるよう、大麻繊維でできたカーテンを麻畑のような設えで展示することにした。

筆者が引き寄せられたのは、吉田本人がそのカーテンに囲まれた空間で実際に大麻を「績(う)んでいた」ことだ。パフォーマンスというよりは「ただ居る」という雰囲気に近く、鑑賞者は誰でも吉田に話しかけることができる。その見慣れない工法について質問する人や、興味深そうに遠くからじっと眺めている人など、その反応はさまざま。しかしいずれによせ、実際にそこに「人がいること」の影響は大きく、大麻という見過ごされがちな存在を、決して「素通り」させず、誰しもが一度は足を止めてしまう効果が発揮されていた。

このように、本展で展示されていた作品は、プロジェクト、映像、絵画、パフォーマンスと豊かなバリエーションに富みながら、それぞれがそれぞれのやり方で「当たり前」に応えるべく、体験をデザインしているものだった。もちろん、その起爆剤として片岡氏のキュレーションが強く機能していたことは疑い得ないが、学生たち当人にとっても、そうしたキュレーションを体験することは大きな経験値になることだろう。またもちろん、純粋に展示を楽しみたい鑑賞者にとっても嬉しい状況でもある。

そして、本展が「フィールドワーク」と題されたことの背景には、もうひとつ大きな要素があった。それは「当事者意識」だ。本展において、リサーチ・制作・当事者意識の関係はどのようにデザインされているのか? 後編では、残りの展示作品を紹介しながら、そのあり方を探っていきたい。

参考リンク

公式サイト:https://www.kyoto-art.ac.jp/kuadannual2020/#author