21_21 DESIGN SIGHT「Material, or 」

企画展「Material, or 」が21_21 DESIGN SIGHT(東京・港区)で開催されている。展覧会タイトルにある「Material」は、日本語に訳すと「物質」「素材」「原料」などを意味する言葉だ。

私たちが日常生活で接する「もの」の大半は、誰かによってデザインされている。家具にせよ、衣服にせよ、建物にせよ、「もの」がつくられるためには、意味をもたない「マテリアル」が、意味をもった「素材」として捉え直されるプロセスが不可欠である。

しかし現代では、意味をもたない「マテリアル」と対話する機会をもつのはごく一部のつくり手のみ。多くの人は「もの」や「素材」に対して、「買う」や「使う」といった視点からしか接していないのではないか──これが、企画展「Material, or 」の問題意識である。

展覧会をディレクションするのは、リサーチ型のプロジェクトから生まれる独自の視点で新たなデザインのかたちを発信するデザイナーの吉泉聡(TAKT PROJECT代表)。

企画協力には、石倉敏明(人類学者/秋田公立美術大学准教授)、亀井潤(マテリアルサイエンティスト/バイオミメティクスデザイナー)が参加しているほか、三澤遥(日本デザインセンター)がグラフィックデザインを担当し、中村竜治(中村竜治建築設計事務所)が会場構成を担当するなど、個性的で豪華な顔ぶれがプロジェクトに参加している。

以下で、その内容を詳しく見ていくことにしよう。

「マテリアルとの対話」が生み出す新しい形

21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)の建物に入り、会場入口に歩を進めていると、早速その「もの」が見えてきた。それは本来「見せるための場所」でないエントランス空間の窓辺に設置されている。等間隔のリズムで結び目がつくられた不思議な糸玉は、似里力(にさと・ちから)の作品──と便宜的に呼んでおこう──《無題》である。

似里は、知的障がいをもつ人々が所属するアトリエで、草木染めの糸を巻き取って糸玉をつくる仕事をしていた。あるとき、絡まった糸を解くためにハサミで切った糸を結び直してみたところ、その単純な作業になんともいえない面白さを見出すことになった。

それ以後10年以上にわたり、似里はこの作業を毎日行っている。

糸をハサミで切っては結ぶ。結び目と結び目の間を切ってはまた結ぶ──。最終的に5mmほどの間隔で結び目が並ぶまで繰り返される気の遠くなるような作業。しかもそこには「製品」や「作品」といった目的がないため、似里にとって毛糸は何かをつくるための「素材」ではなく、意味をもたない「マテリアル」であるのだろう。

こうしたマテリアルと対峙する経験をもつのは、何も一部の才覚ある人だけではない。続いて登場する《泥団子》が、誰しも一度はそうしたことを体験したことを思い出させてくれる。

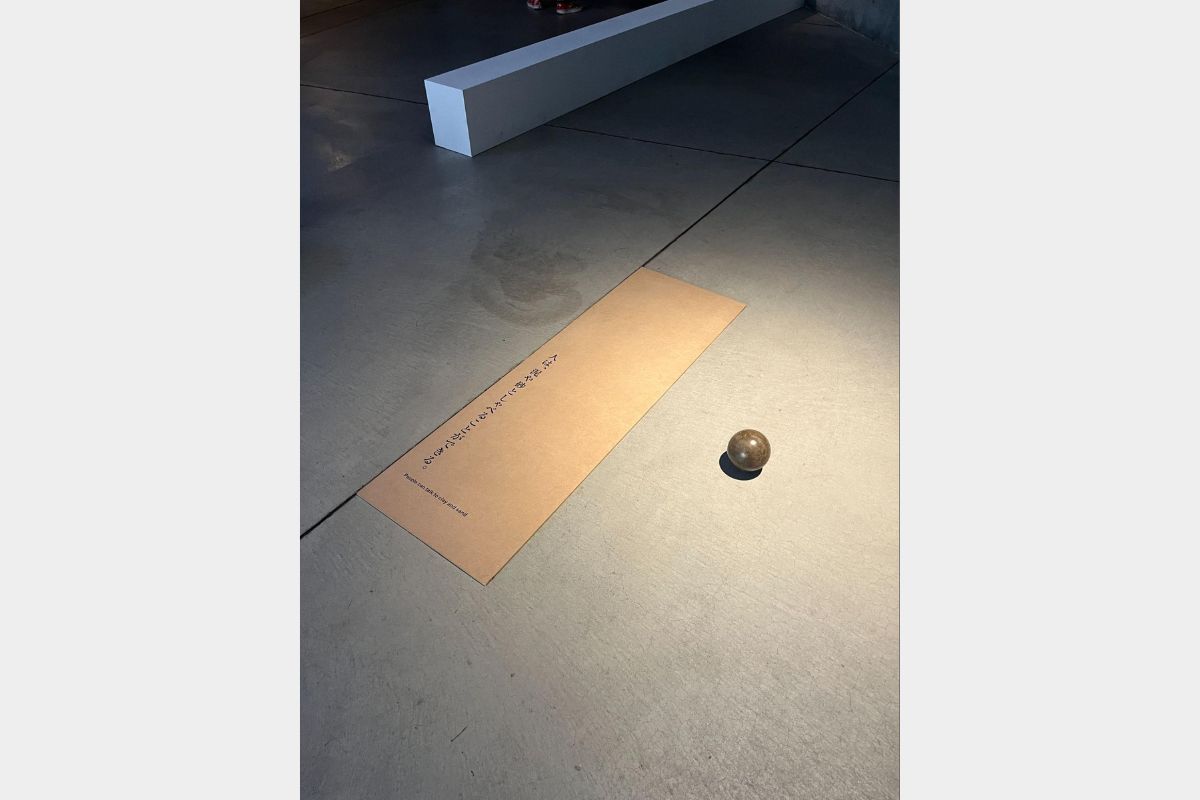

泥を丸めて、砂をまぶして磨く。土と水さえあれば誰でも自然に辿りつく工程であるが、手間をかければかけるほど、そこには見たことのない質感が出現してくる。本展では、プロの左官職人(原田左官工業所)が六本木の土でつくった泥団子が展示されていた。それは一見したところでは、泥団子に見えないほど硬く輝くものだった。これも「マテリアルとの対話」の究極例のひとつであるのだろう。

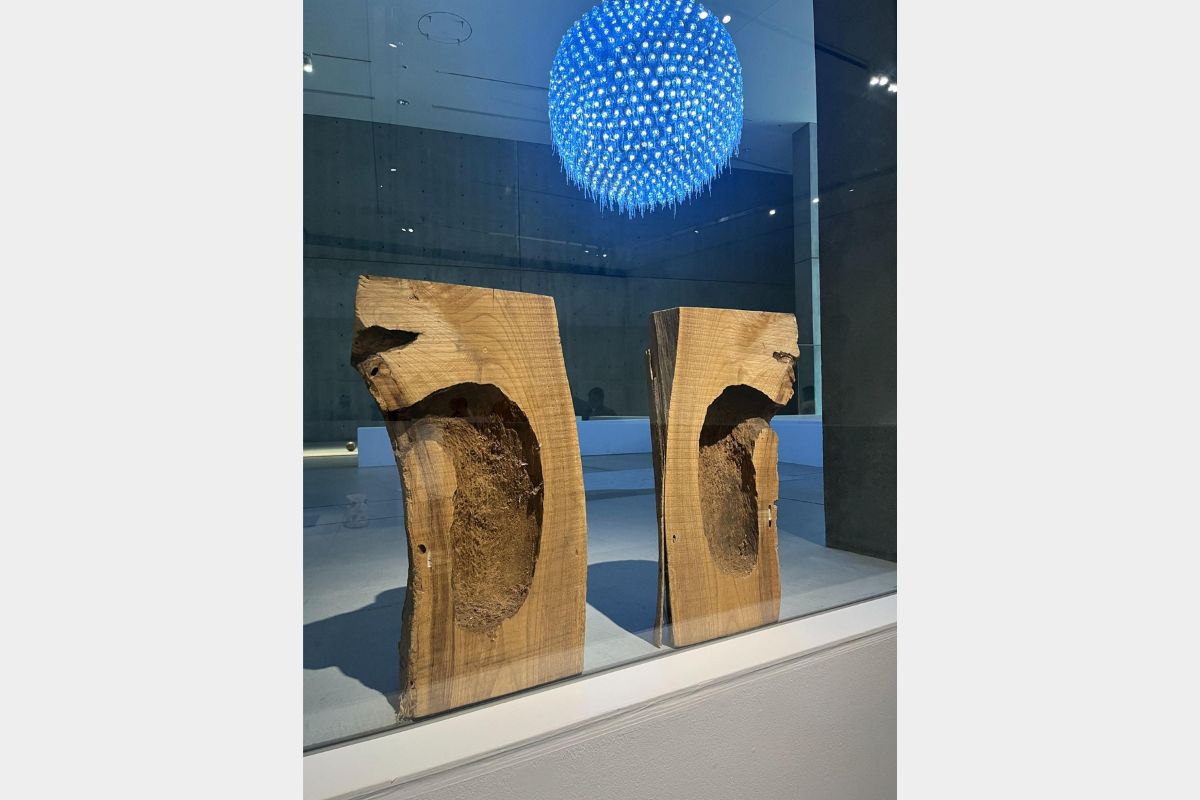

だが「マテリアルとの対話」をするのは、何も人間だけではない。たとえば、《キツツキ(アオゲラ)の巣》がその好例だ。

キツツキ目キツツキ科に分類されるアオゲラは、直径30cm以上の木に穴を掘って巣をつくる。巣穴に雨が入るのを防ぐために、入口付近には上り勾配がつくられるそうだ。さらに最下部はアオゲラの腹部に合うようにカーブしており、巣としてはこれ以上ないほどに機能的な造形だ。

ここで興味深いのは、展示されていた巣穴の上部に「途中まで掘り進められた跡」が残されていることだ。同じ木であっても、場所によって柔らかく掘りやすいところもあれば、固く掘りづらいところもある。

アオゲラはただ機械的に穴を掘っているのではなく、クチバシを通して木の材質と対話しながら巣穴を掘っていたのだ。つまりこの巣穴の造形も「マテリアルとの対話」の結果、生まれたものなのである。

空間構成における「低い壁」の発明

この展覧会には、ふたつの見逃せない発明があった。会場構成とキャッチコピーである。

以下でそれぞれの内容を見ていくことにしよう。

21_21で行われる企画展の多くは、比較的小さな展示室(ギャラリー1)を見たあとに、メインの大きな展示室(ギャラリー2)に足を踏み入れる導線となることが多い。そのため、ギャラリー1から2に足を踏み入れたときに見える空間の全景を展覧会の「顔」として示すことが、空間構成的には最も一般的な方法論であるだろう。

しかし本展の場合、ギャラリー2に足を踏み入れた瞬間に「何も見えない」という体験が提示されていた。そこで鑑賞者を待ち受けているのは、まるで障壁のように展示物を覆い隠す白い壁である。

この壁が奇妙なのは、その中途半端な高さだ。大人の胸ほどの高さの壁がずらりと並び、すべての展示物は、この低い壁の下に覆い隠されている。

展示室の壁には何も掛けられていないため、入口から全体を見渡すと、空間全体がまるで白い壁で満たされているように見えた。鑑賞者はその低い壁の間を縫うように歩き回り、細かく仕切られた空間に入ることで、初めて展示物と出くわすことになる。

そのため、空間全体では開放感がありながらも「次に何が出てくるのかがわからないワクワク感」や「予想だにしていなかったものを見つける新鮮な感覚」が担保されていた。この「ワクワク感」や「新鮮な感覚」は、マテリアルとの原初的な出会い直しを目指す展覧会全体のメッセージと呼応するものだ。しかも展覧会の空間構成としては、これまでに見たことのない新たな体験を発明していた。

鑑賞に優しく介入する「弱い言葉」

本展でもうひとつ驚いたのはキャッチコピーの存在である。通常、展覧会場で目にするテキストは「解説」や「キャプション」などが一般的だ。前者は作品や展示の内容をわかりやすく解説する目的で示され、後者は作品のデータ(作者名や作品タイトルなど)を客観的に伝える目的で示される。

作品を目で見ただけでは理解できず、解説やキャプションを読むことで不安を解消しようとした経験は誰しもあるのではないだろうか。

それに対して本展では、そのどちらでもない「第三のテキスト」であるキャッチコピーが各作品に付随していた。

たとえば、冒頭で紹介した似里の《無題》には「わたしたちは、つくってしまう。」というキャッチコピーが付けられ、《泥団子》には「人は、泥や砂としゃべることができる。」というキャッチコピーが付けられている。これらはいずれも、磯目健(日本デザインセンター)の手掛けたものだ。

解説やキャプションを読むことで人が安心するように、展覧会場で従来型のテキストは鑑賞に答え=出口を与えてくれることがある。それに対してキャッチコピーは、作品の世界観に没入する入口として機能しているように感じられた。

なぜなら、キャッチコピーを読んでも何かが頭で「理解できる」わけではないからだ。その代わりに、作品の世界観への共感力や、体感的に「わかる」と感じる反射神経が高められるようである。

解説やキャプションは、しばしば作品の解釈を規定する「強い言葉」として機能する。それに対してキャッチコピーは、解釈を規定しすぎない「弱い言葉」として、鑑賞に優しく介入しているように感じられた。

人工でもなく、自然でもなく

「山から授かる。」──このキャッチコピーとともに展示されていたのは《熊の毛皮》である。マタギ発祥の地といわれる秋田県北秋田市阿仁(あに)地方で撃ち取られた熊の毛皮だ。

そのすぐ近くに、いびつな毛皮のような物体が展示されていた。デザイナー・本多沙映による《Cryptid》だ。

これは、動物愛護の観点から再注目されているフェイクファーを題材にした作品である。フェルティング技術を応用して、廃棄される端切れの毛を絡ませて繋ぎ合わされているという。

この作品をつくるために、本多はフェイクファーの生産が盛んな和歌山県高野口でリサーチをし、その結果「人工と自然という言葉は対極的でありながらその境界線はとても曖昧」という考えに行き着いたようだ。

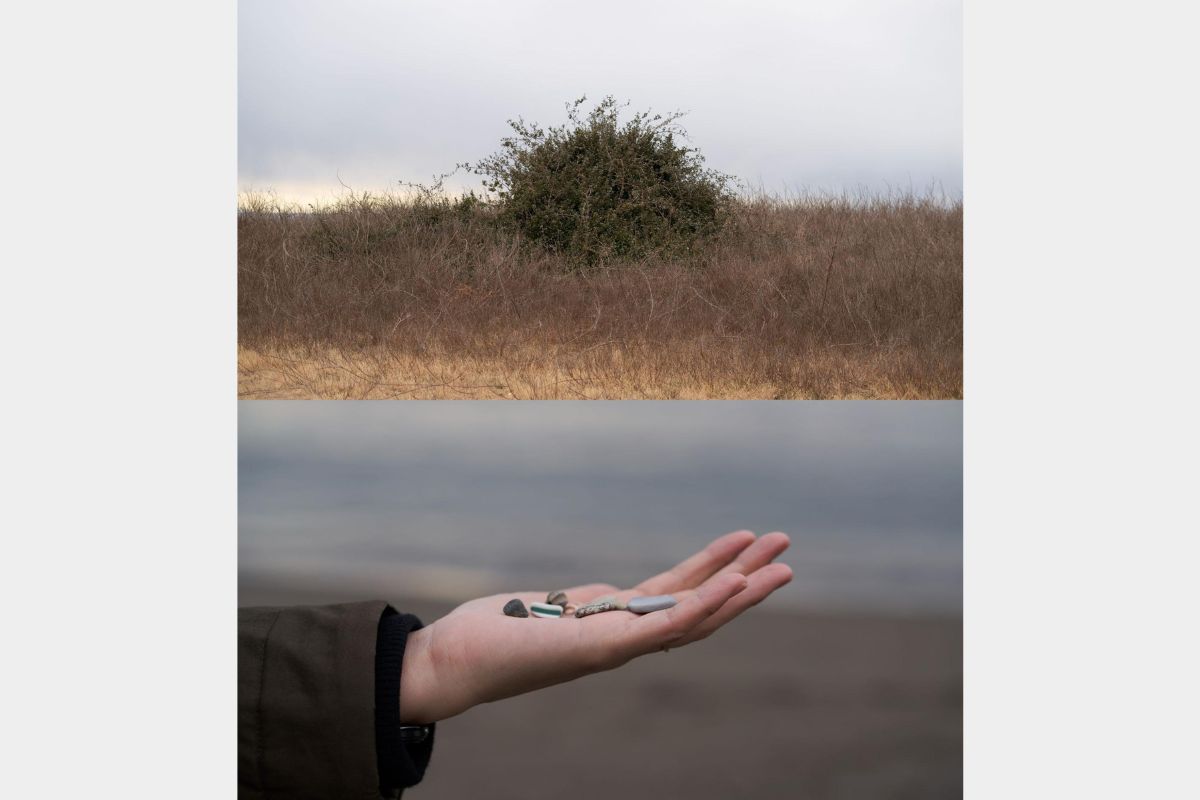

このような「人工と自然の融解」はほかの作品でもテーマとなっていた。展覧会のグラフィックデザインを担当した三澤遥+三澤デザイン研究室による《ものうちぎわ》がそうだ。

この作品では「地球のあらゆるものが集まる場所のひとつは、浜辺かもしれない」という仮説のもと、収集されたマテリアル群が展示されている。

これらはいずれも、時間をかけて波に削られ、角が取れて丸くなり、原型が何なのかわからなくなったものばかり。もはや自然物なのか人工物なのかも曖昧なその佇まいに対し、三澤は「自身が手にしたものはその時その瞬間の姿でしかない」と述べている。

マテリアルと人間の多様な関わり

「人間もマテリアル。」──ぎょっとするコピーとともに展示されていたのは、アムステルダムのデザイナー、ゾフィア・コラーによる《Human Material Loop Prototype 1.0》だ。

この作品では、美容室で回収された毛髪を加工し、テキスタイルの素材として用いることが提案されている。そもそも人の毛髪は、ウールと同じケラチンタンパク質の繊維で出来ており、産業革命以前には靴下やロープなどに使用されていた歴史もあるという。

従来は廃棄されるものだった毛髪を「素材」として見直すことで、繊維産業における環境負荷を軽減し、さらには人間中心的な世界観に異議を唱えることも目指されている。

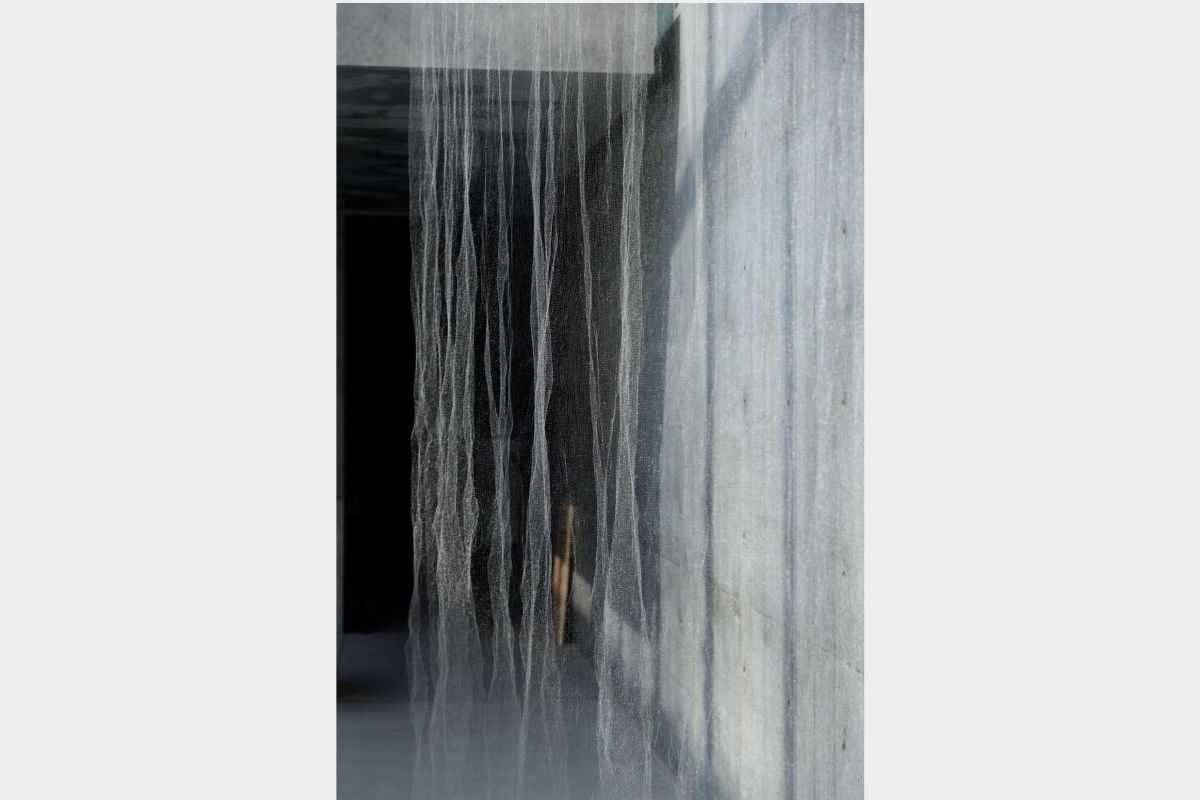

そして最後に紹介したいのは、1本の糸から衣服を制作するアーティスト、小野栞による《Muse》だ。この作品は、暗い廊下を抜けて自然光が差し込む空間の入口付近に設置されている。

何よりも、その静謐な表情が印象に残った。本作は直径0.06mmのステンレスワイヤーを作家自らが編み棒で手編みすることで制作されたもの。「空間に着せる衣服」をイメージして制作された。

その一方でこの作品は、コロナ禍で祖母を亡くした小野が、個人的な悲しみを乗り越えるために「マテリアルとの対話」を重ねた結果でもあるという。たしかにその静謐な佇まいは、極限まで繊細な扱いが求められる素材との静かな対話──どことなく「祈り」にも似ている行為──の結果、生まれたもののようにも見える。

ここにも、多様なマテリアルと人間の関わり方の一側面が示されているのである。

生の実感を生み出すマテリアルの力

このように、本展では「マテリアルとの関わり方」がさまざまなかたちで提示されていた。また、展覧会タイトルの「or」が示すように、マテリアルは人間や動物との関わり合いのなかで「素材」になったり「もの」になったりと、その姿を変化させる。

三澤が作品を通して述べていたように、どんなマテリアルも「その時その瞬間の姿でしかない」かりそめのものなのだろう。

展示全体を巡りながら個人的に印象的だったのは、マテリアルと感情の関係性だ。冒頭の《無題》や《泥団子》に見られるように、マテリアルとの触れ合いは第一に「楽しい」ものである。そこには、言葉では説明し尽くせない喜びがあり、だからこそ、有史以前より人はマテリアルとの関わり方を模索し続けてきたのではないだろうか。

しかもこの喜びは、人間特有のものではないのかもしれない。筆者がアオゲラの巣を見たとき、「彫刻作品みたい」という第一印象をもった。アオゲラの気持ちを想像することは難しいが、首を前後に振り、硬いクチバシを使って木を掘り進める作業はどことなく楽しそうだ。もしアオゲラにとって「巣づくり」が実存的な喜びを伴った作業なのだとすると、アオゲラの巣は彼らにとって、住処であると同時に作品のような何かなのかもしれない。

そして最後に見た小野の静謐な手作業の結果は、「マテリアルとの対話」が喜びの創出のみならず、悲しみの克服にも機能しうることを示していた。

このように「マテリアルと感情」の関係性にフォーカスすることで、それが機能性や利便性のみならず、人間の実存や生の実感と結びついていることがわかってきた。

なぜ、マテリアルとの対話はこれほどまでに「楽しい」のだろうか? そんな根源的で大きすぎる疑問を新たに抱きながら、展覧会場をあとにすることになった。

―

企画展「Material, or 」

会期:2023年7月14日(金) – 11月5日(日)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(東京都港区赤坂9-7-6)

開館時間:10:00 – 19:00(入場は18:30まで)

休館日:火曜日

入場料:一般1,400円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料

展覧会ディレクター:吉泉 聡(TAKT PROJECT)

企画協力:石倉敏明、亀井 潤

グラフィックデザイン:三澤 遥(日本デザインセンター)

会場構成:中村竜治(中村竜治建築設計事務所)

テキスト:山田泰巨

コピーライティング:磯目 健(日本デザインセンター)

参加作家:ARKO、青田真也、ACTANT FOREST、イ・カンホ、上田勇児、遠藤 薫、太田 翔、小野 栞、金崎将司、亀井 潤(Amphico)+坂本洋一+坂本友湖、ゾフィア・コラー、TAKT PROJECT、DRIFT、永沢碧衣、似里 力、畑中正人、ピート・オックスフォード、Formafantasma、BRANCH、本多沙映、三澤 遥+三澤デザイン研究室、吉田勝信

参加企業:Cruz Foam、三菱ケミカル株式会社、村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社

21_21 DESIGN SIGHTディレクター:佐藤 卓、深澤直人

アソシエイトディレクター:川上典李子

プログラム・マネージャー:中洞貴子

プログラム・オフィサー:安田萌音