東京・新木場の格闘技リングで第4回を開催

「Neuron」は、領域・業界を超え、多様な形で活躍するクリエイターが集まり、新たな情報やアイデアを共有する場として2023年にスタートした。東京で2度、名古屋で1度開催しており、今回が4度目となる。

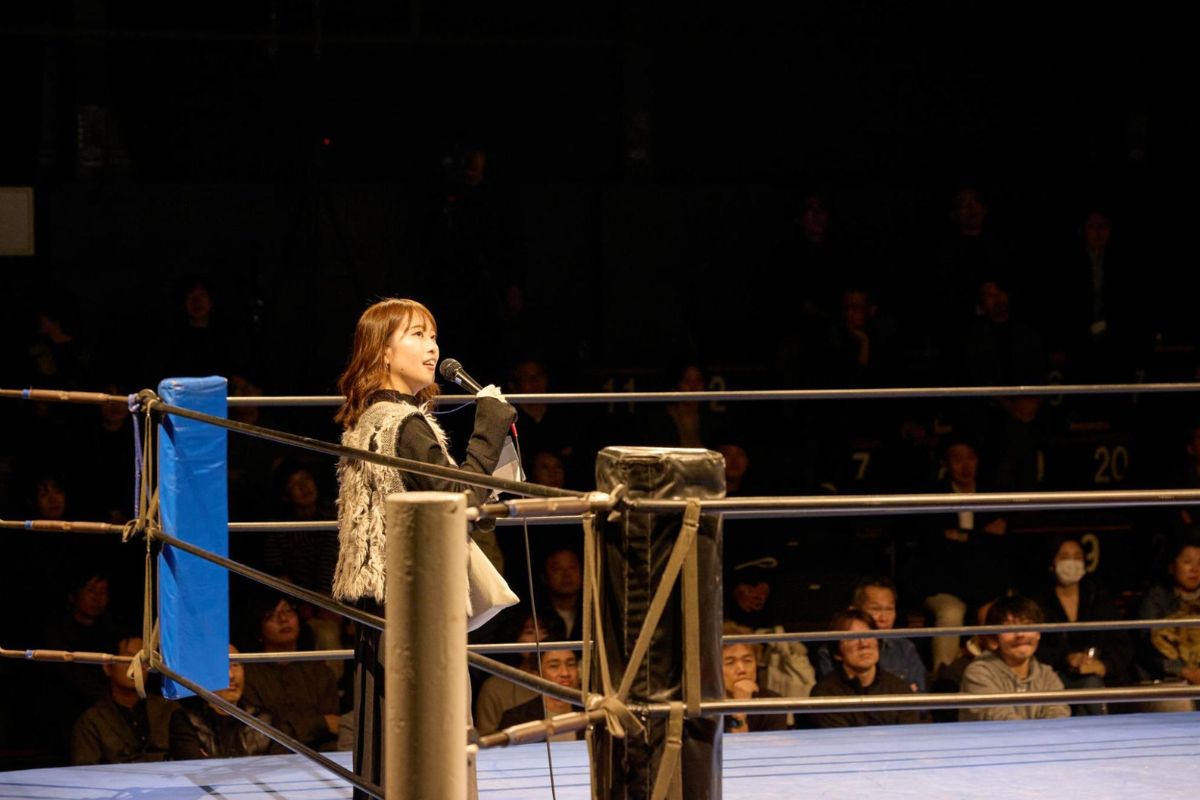

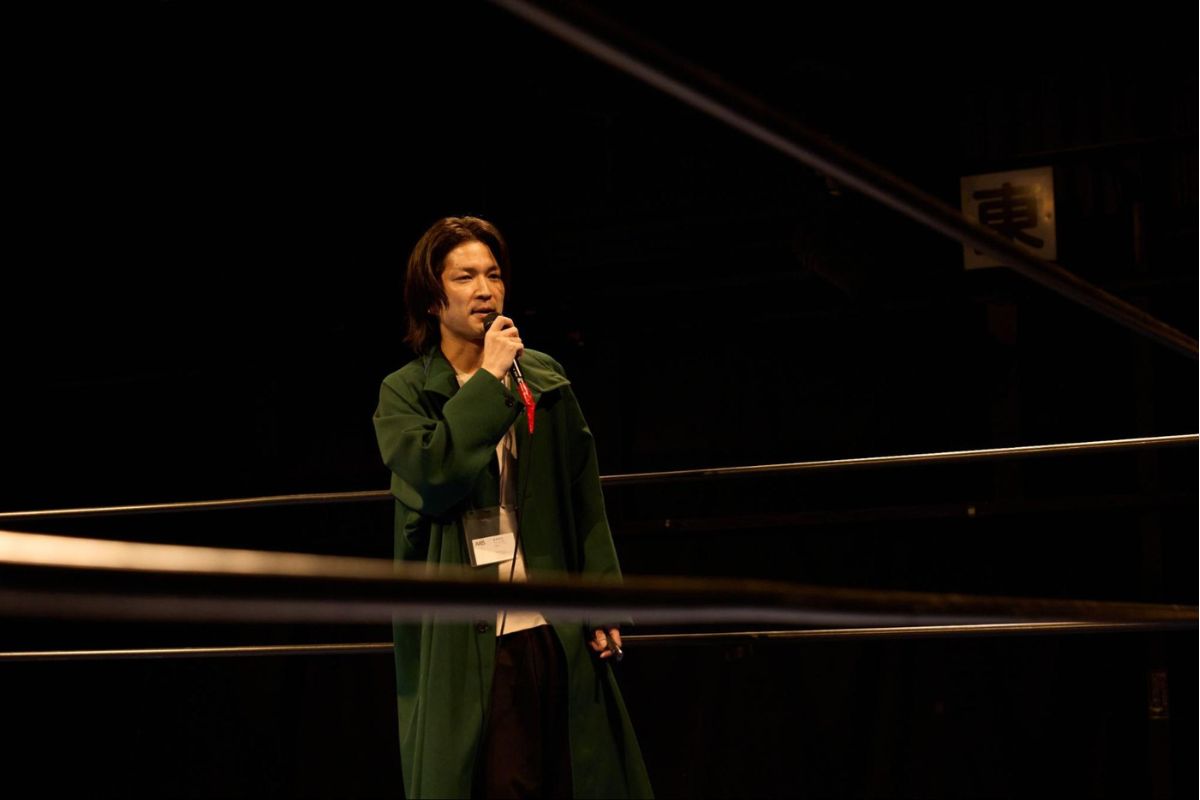

浅草の演芸場や小学校の体育館など、毎回異なる趣向の会場を選定している本イベント。今回は、格闘技用のホール「新木場1stRING」にて実施した。本当に試合がはじまるかのような演出で会場が熱気に包まれる中、インハウスデザイナーたちが、リング上でそれぞれの「失敗」との闘いについてプレゼンテーションを繰り広げた。

なぜ日本企業は、生産技術の勝負に敗北(=失敗)したのか?

今回のテーマは「わたし、これで失敗しました」。仕事には失敗がつきものだ。どんなに優秀なクリエイターであっても、課題解決を目指して試行錯誤を繰り返す中で、大小さまざまな失敗を重ねてきているはず。その失敗体験を共有し、学びを得ることが今回の目的である。

最初にリングに上がったのは、今から約20年前に「失敗学」を考案したゲストスピーカーの中尾政之さん(東京大学産学協創本部特任研究員/NPO法人失敗学会 設立者)。中尾先生は機械工学の専門家であり、今回は生産技術の観点から「日本企業の失敗」について語った。

現在、Apple社のiPhoneなどの工業製品は主に中国、台湾などで製造されている。今や日本では、そうした世界的なヒット商品を大量生産する力がなくなってしまったという。その大きな要因の一つを、中尾先生は「デザイナーとエンジニアが仲良くしなかったから」だと考えている。

欧米では機械工学専攻の中にデザイン領域の学問も含まれているが、デザイナーを輩出する芸術系の学部と、工学系の学部が分かれているのは日本独特の文化だ。工学系のエンジニアリングとデザインを一緒に学んでいく必要があるが、日本ではそうした環境がなく、デザイナーとエンジニアの言葉が現場でなかなか通じ合わない。

「デザイナーとエンジニアが共に新しいものづくりに取り組み、社会に貢献していくことが日本のためになると思っています」(中尾先生)

格闘技のリング上で披露された、それぞれの「失敗との闘い」

続いて、9社のインハウスデザイナーたちがリング上に次々と呼びこまれ、それぞれの「失敗体験」について思いの丈を語った。以下、リングネームと共に紹介する。

TOTO株式会社 デザイン本部

リングネーム:おいでやす井ノ元(井ノ元美沙さん)

トップバッターとして登場したのは、グローバル商品のデザインを手掛けてきたTOTOの井ノ元さん。今回はプロダクトデザイナー時代に経験した、中国市場向けの浴槽デザインにまつわる失敗体験を語ってくれた。失敗のポイントを、「寄り道の多さ」だと振り返る。ユーザーの嗜好など情報の見極めが難しく、最終デザインに至るまでに案を作りすぎてしまったという。

当時はまだオンライン会議を自由にできる環境になく、中国の現地情報が伝言ゲームのように伝わってくる状況で、ポイントを的確に抽出するのが困難だった。また欧州と中国の地域差のトレンドの読み違いもあり、情報をもとに新たな浴槽を提案したものの、なかなか現地の人に響くデザインにたどり着けなかったそうだ。当時と比べると情報収集の手段は進化しているが、データ化できないユーザーの「真のニーズ」をどのように見極めるかは、現在も試行錯誤を続けている。

株式会社本田技術研究所 デザインセンター

おさぴっぴ(小山内公希さん)

次にリングに上がったのは、「熱狂的なファンを獲得するには、キャラクターコンテンツが必要である」——2年前、会社にそう提案をしたという小山内さん。実際に2次元キャラクターのデザインと展開を模索し試行錯誤を重ね、音声合成の技術などを利用して、しゃべれるバーチャルキャラクターを生み出した。そのクリエイティブをひっさげて社内のプレゼンテーションに挑んだところ、なんと当時の歴代最高得点を叩き出したという。

ただ「なぜ女の子なのか?」と素朴な質問を受け、多様性が尊重されるこの時代に、そこまで深く考えず美少女キャラを生み出してしまったことを反省。次は、新たに男性をモチーフにしたキャラクターコンテンツのデザインに着手した。しかし「絶対刺さるはず」と、自信をもってチャレンジした2回目のプレゼンは惨敗。敗因は、ターゲットである社員の年齢層や趣味嗜好などとマッチしなかったことだという。2度のプレゼン結果をふまえ、小山内さんは次なる戦略を練っているそうだ。

大成建設株式会社 設計本部

アンビルト上田(上田恭平さん)、モバイル野島(野島僚子さん)、バナナ石川(石川真吾さん)

3番手は、本イベント初参加となる大成建設 設計部のみなさん。建築デザインにおける失敗談を、3者がそれぞれ語ってくれた。1人目の上田さんは、クライアントのキーマンをとらえきれなかった経験をシェア。担当者の期待を超える設計デザインを提案したにも関わらず、その先にいるキーマンの心を掴みきれなかったという。

2人目は、モバイルで運べる居場所として、トレーラーハウスのような移動建築を社内で提案した野島さん。建物は作れたものの、現状の定款にない事業であるため提供するハードルが高かったそうだ。3人目の石川さんは、ベンチャー企業と共に先進的なプロジェクトの実現に情熱を注いでいたが、新型コロナウィルスの感染拡大によって社会情勢が大きく変動し、プロジェクト自体が打ち止めになってしまった経験を語った。

上田さん曰く、「我々の使命は建築を実現させること。だから『建物が建たない』ことが私たちの失敗です」。個人ではどうにもならない問題もある。しかし「いつかこのアイデアを実現させたい」という、3人の熱い思いを感じるプレゼンテーションであった。

株式会社サンゲツ スペースプランニング部門 ファブリックユニット

トラベラー高田(高田みひろさん)

4番手として登場したのは、壁紙やカーテンなどインテリア内装材の商品開発・販売を手掛けるサンゲツの高田さん。今回はカーテンの商品開発における具体的な失敗事例について話してくれた。カーテンのファブリックデザインは、一定の柄をリピートする形で作られる。パソコンの画面上では違和感がなくても、リピートしたときの印象はまた異なるものになる。無地に近い柄でも細心の注意が必要だという。

高田さんはある生地のデザインを作った際、リピートして遠目で見たときに、ある文字が浮き上がって見えてしまう「違和感」に気づかず商品開発を進めてしまった。空間デザインにおいて大切なのは、商品自体のデザイン性を高めるだけではなく、日常生活に自然に溶け込むこと。人が何となく感じる小さな違和感を見逃さないことだと、改めて気を引き締めたそうだ。

株式会社ブリヂストン ブリヂストンデザイン・CI管理部

アブドーラ・ザ・ブッチー(岩渕聡太郎さん)

5番手はブリヂストンで、タイヤのサイドウォールのデザインを担当している岩渕さん。「タイヤに色をつけられないの?」と、ときどき質問を受ける、と切り出し、ブリヂストンでかつてカラー印刷にトライし、手を引いた経緯があるというエピソードを紹介した。同社は2012年にカラー印刷の技術を開発し、オートサロンなどの展示会を中心にカラータイヤを発表している。

しかしカラー印刷にはさまざまなハードルがある。リング上では、会場の参加者向けに当時の裏話が明かされた。現在、ブリヂストンでは印刷のような二次的な加飾ではなく、表面の微細加工を施す技術を追求している。

コニカミノルタ株式会社 デザインセンター

トオイ(澤口冬威さん)

6番手は、もともとは工学系の学部出身だというコニカミノルタの澤口さん。デザイン戦略部門に転身してから3年間に経験した失敗について語った。1年目はそもそもデザイナーの仕事への理解が浅く、「デザイナーとイラストレーターは同じ」など基本的な認識のズレがあったという。2年目にはワークショップのファシリテーションなどを担当するようになったが、自分を出さずにその場にいる人たちの聞き役に徹しすぎてしまった。だんだんと、自分自身が見出した方向に参加者を導くこと、自分も参加して共にものづくりをしていくことも、重要な役割の一つであると考えるようになったそうだ。

そして3年目、デザイン思考を組織内により浸透させていくためには、相手に合わせて都度「伝わる言葉」で話す必要があると気づいた。デザイン領域の人がその特殊性を意識しないまま、他の事業部に踏み込んでいくと話が通じないことが多々ある。澤口さんはこれから、「デザイン領域の常識や慣習、考え方を翻訳して社内に伝えていく仕事をしたい」と語った。

株式会社アクシス

ギロッポン・直塚(直塚 敬司さん)

7番手として登場したのは、アクシスの直塚さん。建築領域のバックグラウンドを持ち、現在は空間デザインのディレクションやプロモーションを担当している。建築や空間デザインに関わる失敗の多くは、技術的な問題ではなくコミュニケーション不足を起因とするものが多いと話す。中でもデザイナーの「こうあるべき」という理想が強すぎて、悪い方向に作用してしまうことがあるという。

そして、かつて図書館の空間デザインを手掛けた際のエピソードを紹介。直塚さんはデザイナーとして「いかに面白い図書館をつくるか」を追求し、図書館としてはイレギュラーとなるアイデアを提案した。しかしそもそもの図書館のあり方や働く人たちのルーチンなどが崩れてしまうため、その提案は結果的に受け入れられなかった。この失敗の要因を、プロジェクトに関わっている各専門領域の人に対して配慮が不足していたことにあったと捉えている、と締めくくった。

シチズン時計株式会社 デザイン部

グラップラー岡崎(岡崎利憲さん)

8番手は、シチズン時計で2016年よりスマートフォンのアプリケーション開発を担当している岡崎さん。デザイナーを含む数名でプロジェクトチームを組み、腕時計と連動するさまざまな機能を盛り込んだスマホアプリをはじめてリリースした。しかし初期段階ではユーザーからの評価が得られず、アプリストアでは「正直ちょっと泣きそうになるコメントが多数ついてしまいました」という。

岡崎さんは当時の失敗を、3つの要因に起因するものだと考えている。1つ目は、自分たちの意思や能力をもとに表現する「らしさ」が、ユーザーのニーズを満たすものと合致していなかったこと。2つ目は、「ユーザーはこう行動するだろう」という想定が、徐々に思い込みに変わってしまったこと。3つ目は、できるだけ自分たちの力でものをつくる、というメーカーとしての強みが活かせなかったこと。当時の失敗を活かして改善を重ね、現在はアプリの評価も上がっているそうだ。

富士フイルム株式会社 デザインセンター

タートルネック亀井(亀井敬太さん)、ボマー狂本(河本匠真さん)、SKY THE DIAMOND HARUKA(鈴木 陽香さん)

最後に全員が、おそろいの衣装と覆面姿で登場したのは、富士フィルムのみなさん。「CLAY」(デザインセンターがある施設の愛称)で発生した悪ノリの連鎖によって「誰にも頼まれていない」仕事が膨らみ続け、業務逼迫につながった失敗体験を語った。

CLAYではグループの垣根を超えた横断型プロジェクトとして、施設の空間を演出し、CLAYER(CLAYで活動するデザイナーたち)に刺激を与える活動が行われている。2024年に企画した「漫画展」では会議の議事録の漫画化、独自のキャラクター開発など、画期的なアイデアが続々生まれ、当事者をして「ちょっと意味がわからない」と言わしめるほど、デザインの仕事が膨張していったそうだ。次々に湧いてあふれるデザインのアイデアを「悪ノリと暴走」で実現していく中で、結果的に社内外を巻き込んだムーブメントを生み出した。個々人の業務量を圧迫したことは間違いないが、これは果たして「失敗」だったのだろうか——。

デザイナーとして、技術革新と時代の変化にも敏感であれ

最後にゲストの中尾氏が講評し、た。デザインにおいて「何に違和感を感じるか、それが一番大事だ」と、東大での授業で実際に行っている取り組みを紹介。

「来週までにあなたの持っているスマホで写真を10枚撮影し、どこに違和感を感じたか説明してください」——そんな課題を学生に出すと、日本の環境に慣れていない海外からの留学生の方が、たくさんの写真を撮ってくるそうだ。

「日常にマンネリしている人は写真を撮れません。デザインや設計の作り方は知識を教えればよいのですが、そうした小さな違和感を感じられない人は、もうこの授業を受けなくてもいいです、と」(中尾先生)

また中尾氏は、9組の中にAI関連の発表が一つもなかったことに対し疑問も投げかけた。

「デザイナーのみなさんは、まだ危機感を覚えていないのかと思ってしまいました。AIの技術革新によって今、世の中は非常に大きな変革期を迎えています。かつて印刷技術が生まれたときと同等の規模で、時代の変革が起きているといえるでしょう。ぜひAIに殺されることなく、新しいものづくりを追求してほしいと思います」(中尾先生)

今回はテーマに合わせて覆面を被って登場し、会場を盛り上げたTD編集長・有泉。当日を振り返り、こんなコメントを寄せた。

「おう、デザインの戦場を駆ける猛者たち!

2024年、浅草!名古屋!新木場!三つのリングで暴れに暴れたぜ!! でもな、それができたのは、お前たちの熱いバイブスと魂の叫びがあったからだ。心から感謝してるぞ!!

だが、新木場……寒かったよな!? すまねぇ、俺の闘魂の炎が足りなかった! だが次は違う。2025年はもっとアツく!もっと激しく! お前らの魂まで燃やし尽くしてやる!!

そしてお前らに頼みがある。『行ったらマジでヤバいぞ!』って周りの奴らに伝えとけ! いいか!? 絶対にだ! 期待しとけよ!!

わははははーーッ!! 今年も暴れまくるぜ、ついて来いよ、戦士たち!!

マスク・ローガン (TD編集長/トゥールズインターナショナル 有泉)」