美大の展覧会はオンラインに移行できるのか

コロナ禍のいま、アート・デザイン業界はふたつの困難──「移動制限による鑑賞者減」と「オンラインに移行できない教育への対応」──に直面している。

2000年代以降の日本では、越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭をはじめとする地方芸術祭が林立し、毎年100万人以上の人々がアートやデザインを求めて旅をするようになった(参考:瀬戸内国際芸術祭2019の総来場者数は117万人)。しかし、コロナ禍により「移動」が困難になったいま、それを埋め合わせるように「オンライン展」が活発化している。

もうひとつの問題は、より直接的に作ることに関わってくる。

その影響を大きく受けているのが美大を中心とする教育機関だ。今年度に入り、全国の美大でアトリエが機能不全に陥ってしまった。多くの企業や学校がリモートに移行した一方で、アトリエや工房での作業が不可欠な美大において、その制作をオンラインに移行することは容易ではない。

こうした現状に対し、美大生自身からも疑問の声があがりつつある。7月には、こうした現状を憂う美大生の漫画がTwitterで話題となり、41万件以上のいいね(2020年9月現在)を獲得した。

大学生は、いつまで我慢をすればいいのでしょうか。

#大学生の日常も大事だ pic.twitter.com/pxGW49nKdO— maki (@D6Hy1q0FQJuxtPO) July 17, 2020

鑑賞者を集めることもできず、制作活動や学びの場を確保することすらままならない。二重の困難をかかえながら、いくつかの美大がオンライン展にチャレンジしている。

本記事では、今夏に行われた3つのオンライン展の事例から、コロナ禍における美大の「いま」へと迫っていきたい。

見応えがすごいオンライン美術鑑賞──京都芸術大学「WEB SPURT 2020」展

最初に取り上げるのは、京都芸術大学が8月に実施した「WEB SPURT 2020」展だ。これは、京都芸術大学の大学院生が修了制作に向けて「スパートをかける」ために例年実施されている展覧会で、今年は初のオンライン開催になった。会期は8月3日から17日までとされているが、9月10日現在もウェブサイトで作品と講評を閲覧することができる。

通常、こうしたプログラムは「学内展」としてひっそりと行われることが多い。しかしこのコロナ禍のいま、敢えてオンラインで公開することに踏み切ったという。

美大がオンライン展を行うメリットとして、留学生を含めた遠方で暮らす学生の救済措置という側面がある。

本展には、コロナ禍によって来日できなくなってしまったものの、母国に居ながらにして展示に参加できた学生がいたそうだ(中には、遠くイランからの参加者もいたという)。また国内の学生の中にも、感染を恐れて都心に出ることに抵抗を感じている人もいるはずだ。こうした学生にとって、どこに居ながらでも作品を発表・講評される機会が与えられたことは大きな助けになるだろう。またその作品が第三者の目に触れることによって、学外でのチャンスに繋がる可能性も生まれうる。

しかしよく見てみると、魚群の手前に繊細な手つきで水面のゆらめきが描かれているのが分かる。そのゆらめきによって、私たち(鑑賞者)と魚の群れを隔てる水面の「あわい」が、いま目の前にあるモニターの「あわい」と重なるように感じられる。そこでは(水面やモニターといった)広義の「あわい」の向こう側(=彼岸)への距離感が表現されているのだ。

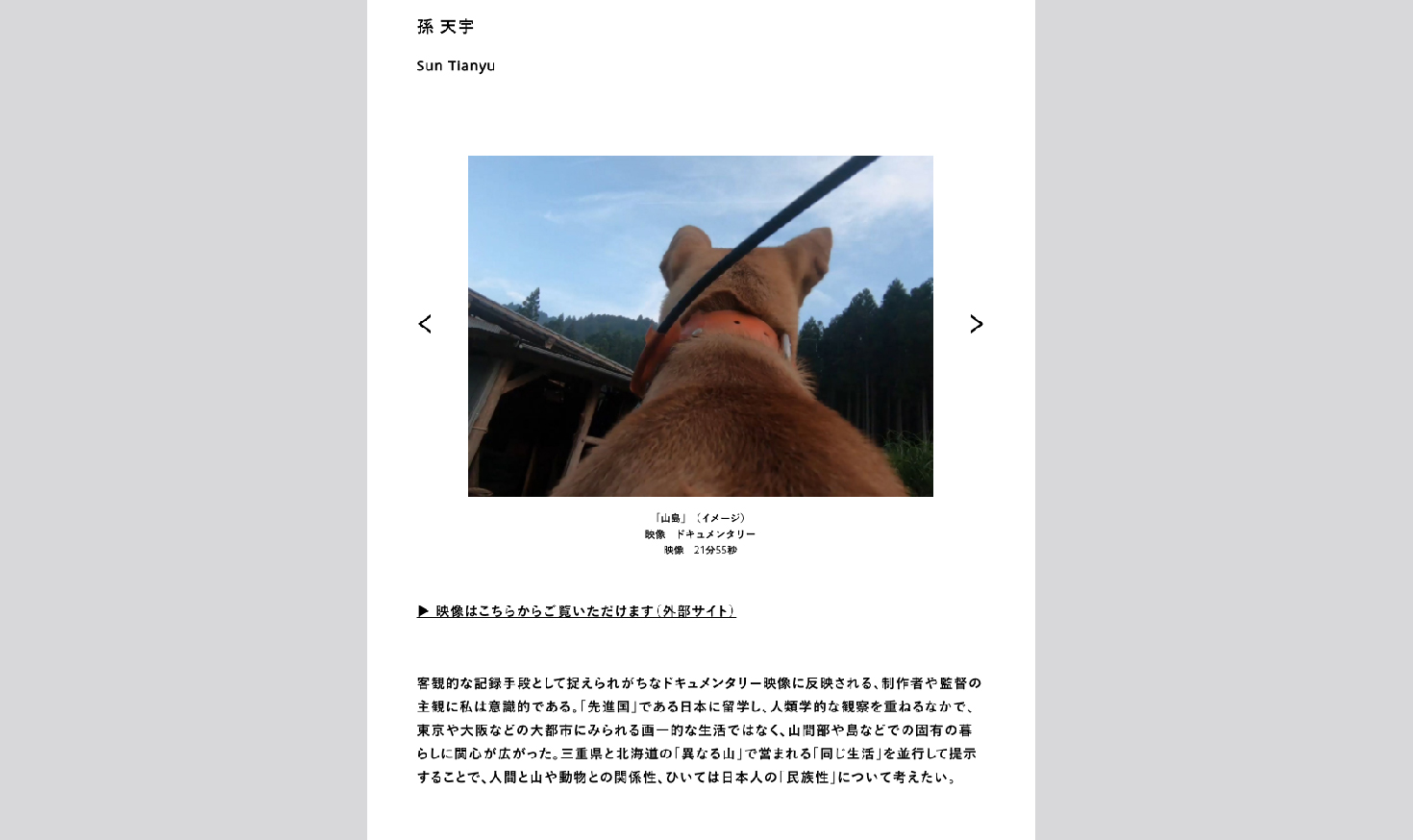

孫天宇(芸術文化領域)の映像作品《山島》も面白い。今年4月にレポートした「フィールドワーク」展にも出品されていた作品で、日本の山間部で行われた狩猟の様子が映像として記録されている。

中国出身の作者は、画一化した日本の都市にはない「リアル」を求めて、三重県や北海道の狩猟現場を取材した。そこでは、カメラを装着した猟犬が野生の鹿を捕らえ、その鹿が解体されるまでの一部始終が映像に収められている。

日本で暮らす多くの人々に、こうした現場を目にする機会はない。それが、海外からの新鮮な眼差しによって直視され、その様子を手元のデバイスやPCで安全地帯から眺めてしまうという矛盾。そのアンビバレンスな状況も含めて、《山島》は鑑賞者に善悪や生死を超えた生々しい現実を突きつけているように感じた。

筆者はかつて展覧会場でもこの作品を目にしたことがあった。しかしそのときとは異なり、十分に心の準備ができていない日常の中でこの映像を見直すことによって、そこに記録された「リアル」と日常のコントラストが痛々しいほどに浮かび上がって感じられた。

翻って、「いま・この日常とは何なのだろう?」という疑問が脳裏に浮かぶことになるのである。

このように、本展の作品はどれも力作揃いだ。詳細が気になる方は、実際にウェブサイトを訪問していただくことにして、次なる展示へと移っていくことにしよう。

地方で独自のアートを育む営み──「みちのおく芸術祭 山形ビエンナーレ2020」

続いて紹介するのは、東北芸術工科大学が主催する「みちのおく芸術祭 山形ビエンナーレ2020」。第4回目となる今回は、9月5日から27日までの会期で実施されており、こちらもオンラインでは初めての開催となる。

「山形ビエンナーレ2020」では、7つのプロジェクトを軸に、オンラインとの組み合わせでさまざまなコンテンツが発信されている。こちらも先ほどの展覧会同様、情報量がすさまじく、全てを見ることすら困難なほどだ(プログラム一覧はこちら)。そこで本記事では、ビエンナーレ全体を象徴するプロジェクトに絞ってご紹介してみたい。

「現代山形考 藻が湖伝説」は、山形県に伝わる「藻が湖(もがうみ)伝説」を軸にタウンミーティング型の地域研究を行い、アーティストを交えて新しい郷土史を編纂しようとするプロジェクトだ。

ウェブサイトの解説によると、かつて山形盆地は湖底に沈んでおり「藻が湖」と呼ばれていたそうだ。その時代の「水の記憶」を辿るように、アーティストがフィールドワークを行いながら制作した作品を展示。その模様が映像として公開されている。

この映像で見ることのできる作品は、どことなく新しいものにも古いものにも見えるユニークな作品ばかり。どれも流行とはかけ離れた独自の傾向をもつ作品だが、その背景には、いずれも山形という固有の文脈があることが伝わってくる。引き込まれるようにあっという間に見終わってしまった。

そしてプロジェクトの最終地点としては、あくまで現実の空間が目指されている。「現代山形考」では、映像やトークの配信だけに留まらず、その全貌をアーカイブする100部限定のコンプリートブックが発行。参加作家のアートピースがバインドされた本を購入することができる。

展覧会とは、彫刻とは、そもそも何か?──「タマビ バーチャル彫刻展」

最後に紹介するのは「タマビ バーチャル彫刻展」。多摩美術大学彫刻学科の学生有志による展覧会である。会期は2020年8月2日から8月32日(原文ママ)となっており、現在も閲覧可能だ。

これは他のどの試みとも違う異色のオンライン展である。「作品」から「展示空間」まで、その全てが3Dで構築されており、鑑賞者はまるでゲームをプレイするようにバーチャル空間を行き来することができる。

展示を見る(プレイする)ためには、まず公式サイトで専用のアプリケーションをインストールする必要がある。少し面倒だが、必要な手間はそれだけだ。

アプリを起動すると、画面にはごくありふれた路上が映し出される。視線の先には「バーチャル」と書かれた看板があり、そこに向かって歩くと、ノートパソコンが置かれた受付のようなものが見えてくる。その前に立つと画面がホワイトアウトし、バーチャル展の会場にワープするという仕掛けになっている。

《回る猫》高塚千文(左下)

《同じように》齊藤かな(右下)

そこに広がるのは、美術館のように巨大な「バーチャル展示室」。重力を無視して宙に浮かぶ猫の立体や、鑑賞者自らがチェーンソーで切断できる彫刻作品など、13名の学生の作品を見ることができる。

京都芸術大学の「SPURT」展は、その鑑賞体験が「オンラインならでは」のものだったが、タマビ バーチャル彫刻展の場合は、もはや「オンラインでしか」体験することができない。作品も現実空間では存在できないものばかり。一見して奇をてらったようにも思えるが、その真意はどこにあるのだろうか?

この展示からは、そもそも「展覧会とは何だろう?」とか「彫刻とは何だろう?」といった疑問が浮かんでくる。冒頭で「美大には現実の空間が不可欠だ」と書いたが、この展示ではまずその「前提」から疑われているのだ。

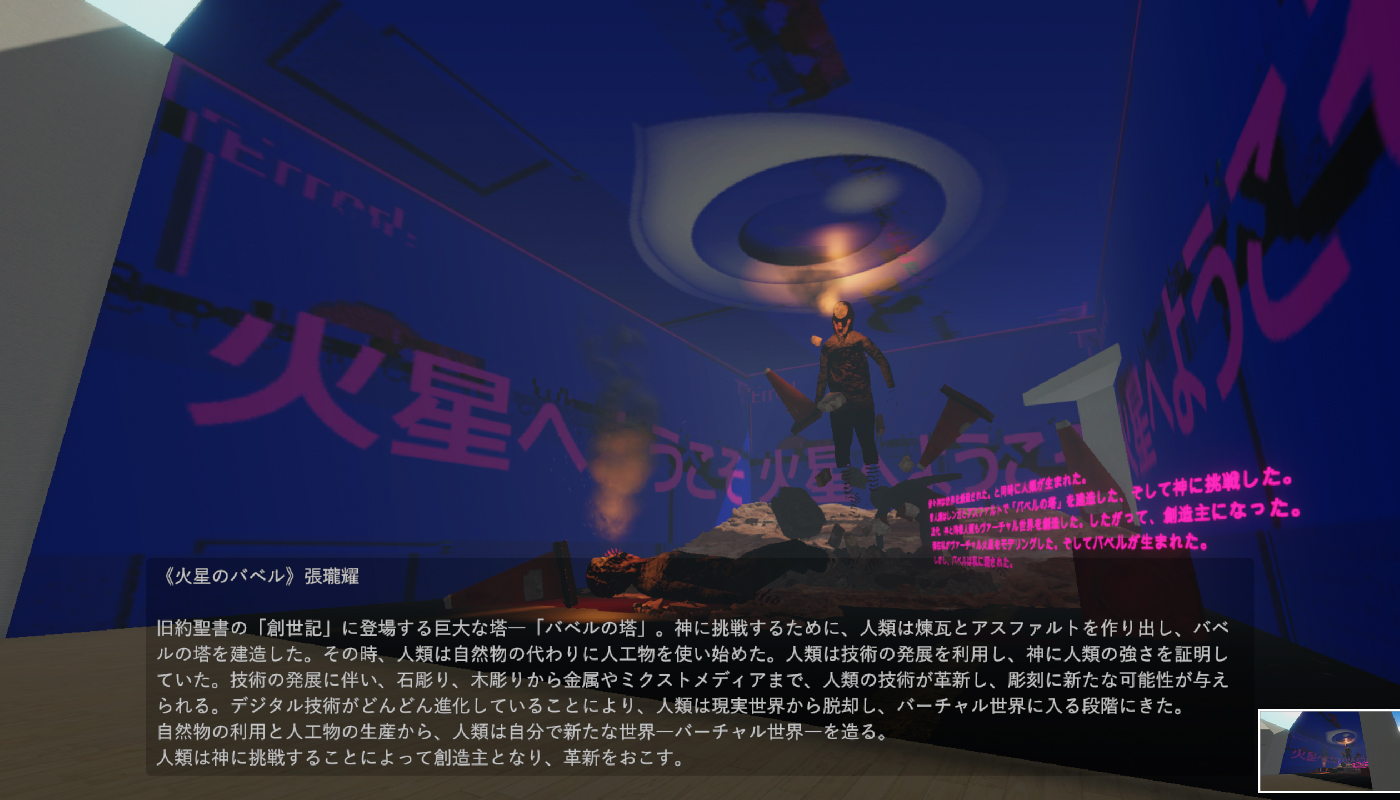

特にその問いを前に押し出していたのは、張瓏耀の《火星のバベル》という作品だった。

そこで言われていることはこうだ。

旧約聖書「バベルの塔」にあるように、人類は「神への挑戦」として、煉瓦、金属、アスファルト……などとさまざまな物質を発明してきた。そして、デジタル技術がもたらした新しい「物質」もまた、その延長線上に位置づけられるのではないだろうか、と。

ここで言われているように、もしバーチャル空間における作品が新しい「物質」であり「彫刻」であるとするならば、そもそも彫刻とは何になるのだろうか?(何にでも当てはまってしまいそうだ。)

──とはいえ、こうした問い自体はアートの歴史の中で繰り返し投げ掛けられてきたものである。この彫刻展に感じた物足りなさもそこにあって、せっかく新しい技術が用いられた画期的な試みであったのに、そこで投げ掛けられている問いはあくまでオーソドックスなものだった。

試みの新規性に対してその内容は既視感が強く、個々の作品もどこか「やってみた」に終始する傾向があったように思う。その意味では、京都芸術大学の展示の鑑賞体験の方が勝っていた。

「試み」であることを超えて、新たな技術が新たな問いを深めてくれるまで、まだもう少し時間が必要なのかもしれない。

オンライン展が「内輪化する美大」に投げ掛けるもの

今回は3つのオンライン展を巡ってみた。いかがだっただろうか?

特色は違えど、いずれも美大が行う展覧会の状況を前に押し進めていたことは間違いない。筆者は、こうした取り組みが美大をアップデートするきっかけとなることを期待する。

従来の美大で行われる展覧会は、そもそも外部への訴求が難しく、内向きになることが多かった。その理由のひとつは美大の立地にある。

東京藝術大学を除いて、国内の美大の多くは郊外や地方に立地しており、わざわざそこに足を運んで展示を見る層は限られている。それは長い目で見ると美大の内輪化を押し進め、(筆者も美大出身のためよく分かるが)学生がその内向きな価値観に居直るという悪いサイクルが生まれていた。

しかし美大によるオンライン展の活発化は、そうした内輪化を打破するのに一役買っていた。オンライン展という形式を取ることにより、鑑賞者の層は広がった。同様の展覧会が継続的に開催されれば、学生の作品が厳しい外の目にさらされたり、クリシェのように繰り返されてきた問いに疑問が投じられたりする機会は増えていくだろう。あらゆる場面で学生も教員も鍛えられていくことが予想される。

一方で、オンライン展には甘い目で見られがちになるというマイナス面もある。

試みとして新規的であるがゆえに、展覧会の内容の如何以前に、オンラインで行うという姿勢や企画を評価されてしまうのだ。しかし鑑賞体験という点で言えば、現時点でのオンライン展はまだまだ既存の展覧会の「代替」の域に留まっているものが多い。

こうした状況を打破しようとしたのが「タマビ バーチャル彫刻展」だった。

惜しむらくは上にも述べた通り。それが「試み」を超えてその問いを深めるまで、私たちはもう少し見守り続ける必要があるのだろう(たとえば、コロナ禍が収束したあとでもその「試み」が続けられるのかどうかは、大きな別れ目になる)。

そして、美大のオンライン展にいま最も欠けているのは鑑賞者の「温かくも厳しい目」である。

筆者は、美大の展示にもオンライン展にもまだ秘められた可能性があると感じるため、今後の可能性を開くためにも、できるだけ厳しく身勝手な鑑賞者の目線から感想を語らせていただいた。

それが「試み」であることを終えて「実践」に移るとき、学生にとっても大学にとっても、オンライン展は新たな教育・発表の場として美大に定着することになるはずだ。TDでは、これからもアート・デザイン分野のオンライン展や、各美大の取り組みを注視していきたい。