関連記事:

アート鑑賞のオンライン化がもたらすもの コロナ禍における美大の展覧会を考える

リアルとネットが入り乱れる――エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク

東京都写真美術館(東京・目黒区)が主催する「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展(2020年8月18日~10月11日)は、展覧会会場と「インターネット会場」で同時開催された。

エキソニモは、千房けん輔氏と赤岩やえ氏から成るアートユニット。1996年に結成し、2006年には世界最大のメディアアート・フェスティバル「アルス・エレクトロニカ」で大賞を受賞した。そんなエキソニモにとって、本展は初めての大規模回顧展になる。リアルとネットを横断する活動を反映してか、本展にはリアルとネットが複雑に入り乱れる仕掛けが随所に散りばめられていた。

中でも筆者が面白い! と感動したのが、コロナ禍の影響を受けて制作された《Realm》だ。まずはこちらの動画を見てほしい。

手元のスマホ画面にタッチすると、指紋のイメージが付着(表示)される。するとすぐに、PC画面にもその指紋が同期して表示されるという仕掛けだ。順を追ってその企図を説明していきたい。

まず、鑑賞者はPCとモバイルから作品の詳細ページにアクセスし、「オンラインで鑑賞する」ボタンを押す。するとPCには、美しい風景写真とともに「You can’t touch there from your desktop(あなたのデスクトップからそこに触れることはできない)」という一文が表示され、モバイルには「You can’t see there from your mobile(あなたのモバイルからそれを見ることはできない)」という一文が表示される。その言葉が示す通り、2つのデバイスに映し出されたビジュアルは「触れること」と「見ること」の境界面(=モニター)へと意識を向けさせるものだ。

構造自体は至ってシンプルだが、これが実際に体験してみるとなかなか新鮮だ。私たちは日々数えきれないほどスマホのタッチパネルに触れているが、そのことを改めて意識する機会はほとんどない。それに対して本作の体験は、「画面に触っているのに、触れられない」という、なんともいえない「距離」を感じさせるものだった。

エキソニモによると、この作品の着想源には、コロナ禍で人が「物に触れること」にセンシティブになった状況があったそうだ。ここで、PC画面の中央にある矩形に注目してほしい。

第一に、これはスマホの画面を表しているが、第二に、墓石の比喩でもあるようだ。というのも、この美しい風景はグリーンウッド・セメタリーというNYにある墓地であり(エキソニモはNY在住)、それぞれの墓石の6フィート(約1.8メートル)下には死者が埋葬されているという。

つまり本作は、ソーシャル・ディスタンスが推奨される状況下で、墓地の下に眠る死者との距離感と、画面を介した生者との距離感とを重ね合わせて表現しているといえる。ここでは「オンライン展がフィジカル展の代替になるか?」といった表層的な問い掛けではなく、ネットを介したコミュニケーションにおける埋めがたい距離感そのものが表現されている。単体の作品ではあるが、オンライン鑑賞体験の新たなフェーズを切り拓いているように感じられた。

またもうひとつ、展覧会名と同名の作品《UN-DEAD-LINK 2020》についても触れておかなければならない。2008年に発表された《UN-DEAD-LINK》をアップデートした本作は、3Dのゲーム空間として東京都写真美術館の展覧会場を再現しており、その中を鑑賞者が自由に歩き回ることができる。作品のテーマは「メディアを通した死と自身の感覚の死のギャップ」。これも単なる「3Dにおける現実空間の再現」を超えた表現となっているので、ぜひ一度プレイしてみてほしい。

フィジカルな鑑賞体験を横スクロールで表現――DOMANI・明日展plus online 2020

続いてレポートするのは「DOMANI・明日展plus online 2020」展(2020年7月3日~10月11日)。これは、文化庁の「新進芸術家海外研修制度(在外研修)」の経験者によって毎年行われているグループ展で、今年は緊急事態宣言下にオンラインでの開催が決まった。キュレーションを手掛けた林洋子氏(文化庁・芸術文化調査官)は、「単に従来型美術展の代替や縮小版ではない、新しい形」を目指すという方針のもと、アートディレクター/デザイナーの見増勇介氏(ym design)や中本真生氏(UNGLOBAL STUDIO KYOTO)らとともに、フィジカルな鑑賞体験――導線にそった鑑賞――に重なる「横スクロールのプラットフォーム」をつくることにしたそうだ。

そこで採り入れられたアイデアは、導線をつくるために「キーワードの連鎖」を生み出すというもの。

たとえば、コロナ禍で改めて意識されるようになった「呼吸」をテーマに旧作映像を再編した山内光枝氏は、撮影地を東アジアから東南アジアの海へと展開し、作品をアップデートした。それに続く山本篤氏は、研修先のベトナムで「水辺」に漂う「自己」を浮かび上がらせるというテーマで撮影した映像を展示。さらに続く加藤翼氏は、社会主義体制下のベトナムで「表現の自由」をテーマに「舟(ボート)」をひっくり返すというパフォーマンス映像を展開……といった風に、キーワードからキーワードへとテーマが連鎖していく導線がつくられ、それに応じてウェブサイトも横へ横へとスライドしていく。オンライン展に特有のぎこちなさが少なく、(鑑賞感というよりも)「操作感」が心地よく感じられた。

コロナ禍以後、急増したオンライン展の中には、情報量が膨大になり過ぎるあまり鑑賞者が置き去りにされてしまう事例も少なくない。

しかし本展では、情報をただ「増やすこと」よりも「繋げること」に焦点が当てられており、これまでのオンライン展にはなかったスムーズな鑑賞体験を生み出すことに成功していた。これは言い換えれば、オンライン展が単なる「試み」であることを終え、その体験をいかに豊かなものにできるかが問われ始めたということでもあるだろう。願わくば、こうした知見がコロナ収束後もなんらかの形で活かされればと思う。

LIXILギャラリーの閉廊から新たな価値を模索――クリエイションの未来展 第23回「Multiplication」

最後の事例は、LIXILギャラリーで行われた「クリエイションの未来展 第23回 隈研吾監修『Multiplication』Powered by historia Enterprise」展(2020年8月8日~9月30日)。これは、9月末で閉廊したLIXILギャラリー(東京・中央区)最後の展覧会だった。

その模様をレポートする前に、簡単にLIXILギャラリーの歴史をおさらいしておきたい。まず、同ギャラリーは1981年に伊奈ギャラリーとして開廊。2013年にLIXILギャラリーへと改称し、40年の歴史の中で977本もの展覧会を開催してきた。閉廊の理由は、継続コストを含めた経営判断によるものとのこと。また、これまでに400冊以上の書籍を刊行してきたLIXIL出版も終了することがアナウンスされた。

LIXILギャラリーとLIXIL出版のいちファンとしてはとても悲しいニュースだったが、その最後を飾る本展は果たしてどのようなものだったのだろうか?

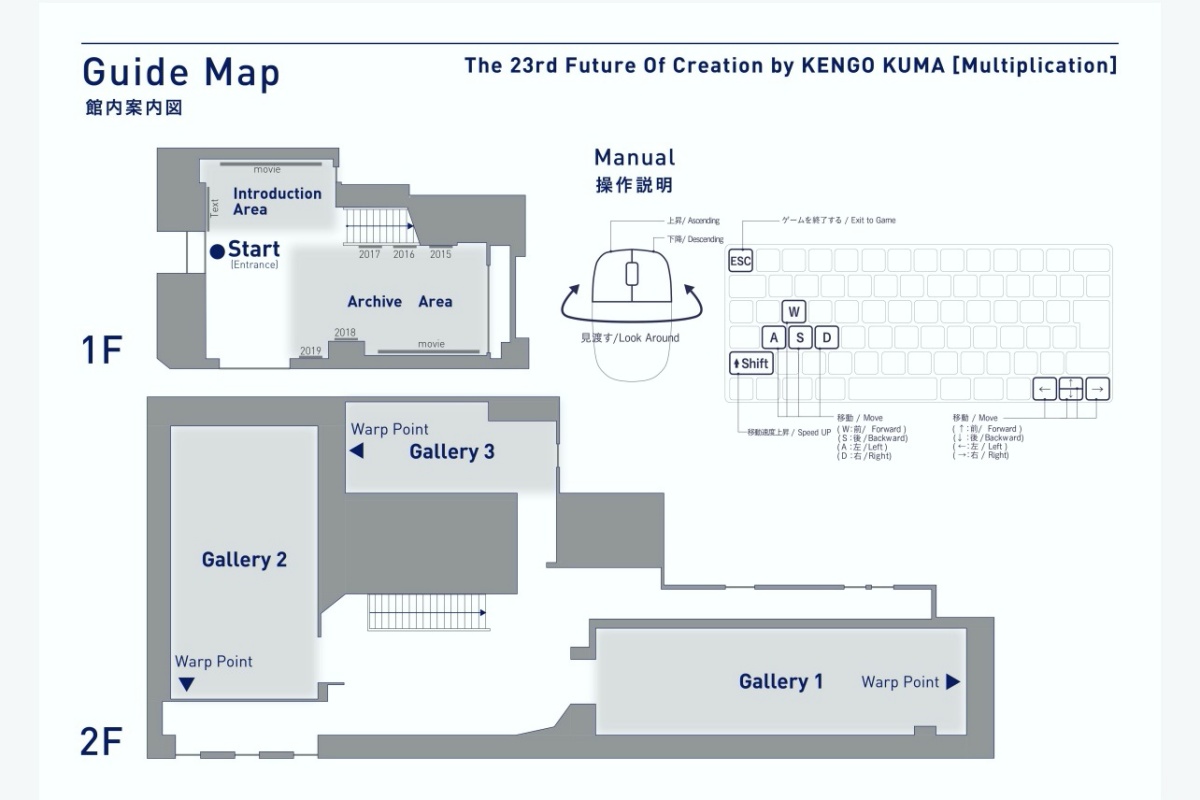

まず、こちらの図がウェブサイトで配布されていた「館内案内図」だ。こちらを見ればわかる通り、本展では「ギャラリーをデジタル空間に保存すること」に重きが置かれている。

鑑賞者は、まず展覧会サイトで配布されているアプリケーションをPCにインストールする必要がある(すでに配布は終了済み)。アプリを起動すると、写真と見紛うほど精巧に再現されたLIXILギャラリーの3D空間が出現し、その中を自由に歩き回ることができる。その再現性の高さは、こちらのスクリーンショットからも明らかだろう。

驚いたのは、グラフィックの再現度の高さである。閉廊を間近に控えたギャラリーのアーカイブとしては申し分ないクオリティだろう。このシステムを手掛けたのは、ゲームの企画・開発・販売を行う株式会社ヒストリアのエンタープライズブランド「ヒストリア・エンタープライズ」。ゲームエンジンによる新しい3D技術が用いられているそうだ。

展示空間は「Gallery 1」「2」「3」の3ヶ所に分かれている。それぞれの空間には監修者・隈研吾氏が手掛けた建築作品の写真パネルが架けられており、近づくと解説文が表示される仕掛けだ。そして空間の奥へと進むと「Enter」と書かれたワープポイントが現れ、無限に続く仮想空間へとワープする。そこは隈氏が建築で用いている木組み工法がどこまでも続く仮想空間で、目の前で組み上がっていく木組みをリアルタイムで目撃することができる。

ところで、なぜLIXILギャラリーのオンライン展にゲームエンジンが導入されたのだろうか? 隈氏は、その狙いについて次のように語っている。

僕の建築が、ある種のゲーム性を帯びているのではないかと色々な人から言われていて、そのゲームのルールみたいなものを知りたいというか、そのゲームをある形で数式にしてみたいとか言われてました。

[…]

この木組みは、スターバックス太宰府天満宮表参道店の木組みの作り方で、移動の仕方によってどんどん形が生成されていくんだけど、実際僕らが建築物を作る時は、敷地条件がさまざまなので、最初にあるルールを決めると、それが敷地に沿って、あるいは建築法規で建てられるボリュームに沿って、そのルールがどんどん変形しながら作っていくことになる。だから、実際に僕らが作っている作り方とこのゲームを遊んでくれる人の体験するものがすごく似ているんじゃないかと感じています。

つまり本展の狙いは、

(1)LIXILギャラリーのアーカイブ

(2)隈作品の新たな方法での追体験

の2点に集約されているようだ。

こうした目的の取り組みが行われたのは、第一にはギャラリー閉廊の影響が大きいだろう。しかし、この取り組みを(1)展覧会/ギャラリーのアーカイブとして見てみると、同時にその難しさも感じてしまった。

というのも、どんなにクオリティが高くとも、鑑賞を体験するために「専用のアプリケーションをインストールする」というプロセスはやはり高い敷居となっているように思われるからだ。一方、インストールが不要の(たとえば、エキソニモ展で用いられていたような)ゲームシステムにはまだまだ技術的な限界があるのも事実。それでは(2)作品の新たな追体験の模索が難しくなってしまう。

オンライン×フィジカルで生まれる新たな鑑賞体験へ

3つのオンライン展を鑑賞して発見したことは、技術的な限界の捉え方の差異だった。前者2つの事例は、それぞれの限界(距離感や情報量)を巧みにコントロールしており、最後の事例はその限界を技術力で突破しようとする試みだった。

オンライン展という手法の発展を考えるのであれば、そのどちらのアプローチ(技術を閉じるアプローチ/開くアプローチ)も必要不可欠であるだろう。現状の技術的条件を可視化/快適性を高めるアプローチも必要であるし、限界そのものを突破することで可能性の幅を広げるアプローチも必要であるからだ。

とすると、あとはそれがいかに継承・発展されていくかという問題が残る。

キーになるポイントは、オンライン展が独自の収益を上げられるコンテンツとして自立しうるかどうかということだ。現状としては、多くのオンライン展がフィジカル展に付随する/代替としてのポジションに留まっていることは事実であり、独自の収益は上げられていない。

しかし、もしこの状態がこれからも続けば、資本力のある一部の組織を除いてオンライン展を開催するメリットはなくなってしまうかもしれない。しかし、エキソニモ展の鑑賞体験でも見た通り、オンライン×フィジカルの組み合わせならではの鑑賞体験が存在することも確かだ。

したがって、「持続可能な運営」と「蓄積されたノウハウの継承」を考えたとき、必要になる考え方は、必ずしも「オンライン展」という枠組みには囚われない、オンラインとフィジカルを掛け合わせた総合的な鑑賞体験の構築なのではないだろうか。

コロナ禍によるオンライン展の実施を「仕方ないから」で終わらせず「前向きに活かす」ために、これからさらに何が必要になってくるのか、その動向を引き続き追いかけていきたい。