有名デザイナーたちが向き合った「卒業制作」

マーサ:はい、ということで後編始まりました。テーマは「あの人の卒業制作が見たい」。

皆さんは、今まで取材した方々の中で「この人の作品が見たい!」って人います?

モイモイ:『根津孝太さん、「いいデザイン」って何ですか?』を連載させてもらったデザイナーの根津孝太さんかな。卒業制作のエピソードを確かどこかで聞いたような……。

マーサ:のっけから素晴らしい予定調和ありがとうございます! 根津さん、お返事くれたんですよ……卒業制作の写真、送ってくれたんですよ……。

アリ編集長:そもそもなんて言って連絡したの(笑)。

マーサ:「今度編集部で『卒制トーク』やるので根津さんの作品の写真を掲載させていただけませんか……?」ってダメ元でメールしたんです。そしたらその日のうちにお返事をいただいて。心を揺さぶられましたし、改めてファンになりました(笑)。

これ、メールの本文。なんかもう、熱量がすごいの。そのまま載せちゃって良いかな? でもこれが一番伝わるよね?

私の卒業制作ですが、ほとんどその当時のすべてをかけてました。

3年生の3学期から卒業間際まで、1年以上をかけて制作しました。展示は1週間程度だったと思います。FRP製の「しなって曲がる」自転車を作り、自分で特許も出願しました。

はじめはFEM(有限要素法)で解析し、次にラジコンを改造して実験、さらに既存の自転車を改造したプロトタイプ、最後に実際に走行可能なファイナルモデルを制作しました。お金がなかったので、部品の切り出しや溶接などもすべて自分でやりました。下宿はさせてもらえなかったのですが、家に帰る時間がもったいなくて(自宅のある西荻窪と大学のある西千葉は片道1時間40分)、学校の研究室に住み着いていました。

夕方から明け方までの居酒屋さんのバイトで生活費と卒業制作のための資金を稼ぎ、睡眠もそこそこに、残りの時間はほぼ制作に費やしました。人生で一番ボロボロになっていた時期だと思いますが、かけがえのない充実した時間でもありました。

根津さん卒業後も長期間、研究室に展示されていたとのこと!

完全に個人の感想だけど、卒業制作をやりきる人って社会に出てからも活躍できる素地を持っている気がします。

「自分のやりたいこと」を追求するという点において、躊躇しないで、ブレずに、どんどん進む力。

言い換えれば、自ら設定したテーマと課題に対する「実行力」が問われる最初の舞台とも言えるかもしれません。

モノづくりやデザインの分野で活躍している人って、アイディアを形にするために100%以上の力を常に出せちゃう人たちですからね。

繰り返し作品に向き合い、諦めずに作品のレベルを上げていく気合いみたいなものは、今活躍しているクリエイターに少なからず共通しているかもしれないですね。

森本さんのように全ての課題に対して何度も向き合った人はそんなに多くないと思いますが、卒業制作はそのプロセスを体現する一つのきっかけなのかも。

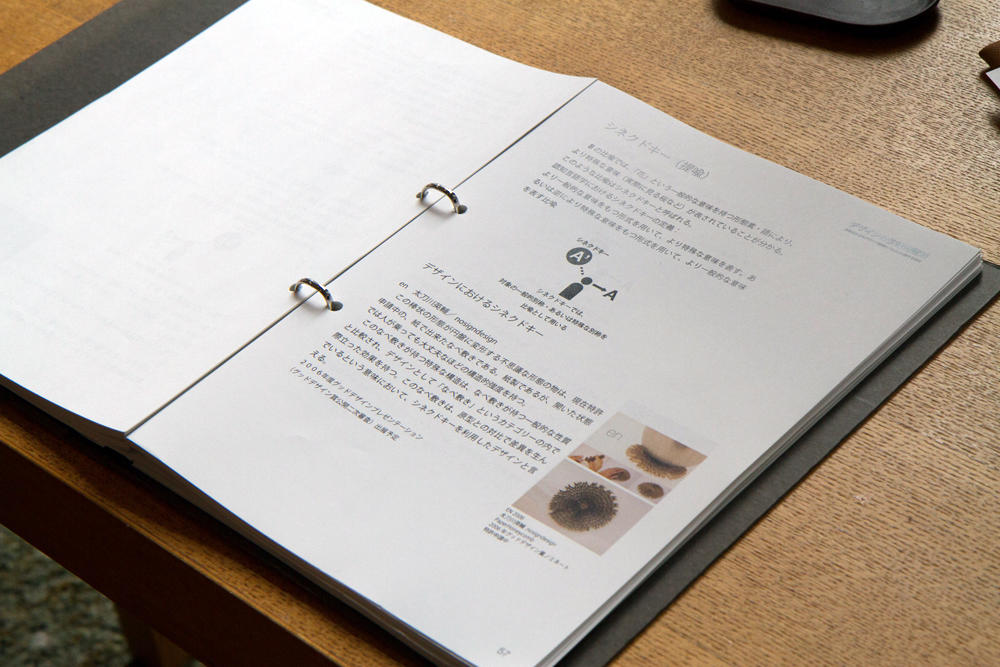

モイモイ:そういえば去年『社会を変えるNOSIGNERのデザイン』で取材した太刀川瑛弼さんの「卒論」に関するエピソードもなかなか面白かったね。

マーサ:「デザインという暗黙知」を「形式知」として捉え始めたきっかけが卒論の執筆だったとおっしゃっていましたね。あのインタビューも面白かったな。あとでもう一回読もう。

在学中からデザインの方に興味が出てきて。隅さんに「すみませんが、僕はデザインの研究がしたいので、卒論はこういうテーマでやっていいですか」と相談しまして。隅さんには「すごくいいテーマだと思うけど、結論はぼかせよ」と言われました。まだ経験も少ない学生がこんな大きなテーマに結論を出すもんじゃないよ、と。いいアドバイスだと思いました(笑)。

卒論の内容はすごくざっくりいうと、言語とデザインがどう似ているのかを言語学的アプローチから探ってみようという内容です。例えば、類推はデザインでは使えるか、たとえ話や誇張は使えるか、と調べていくと、実際使えるんですよ。この経験を経て、言語が形成されていくところとアイデアが形成されていくところは、極めて隣接していると確信しました。

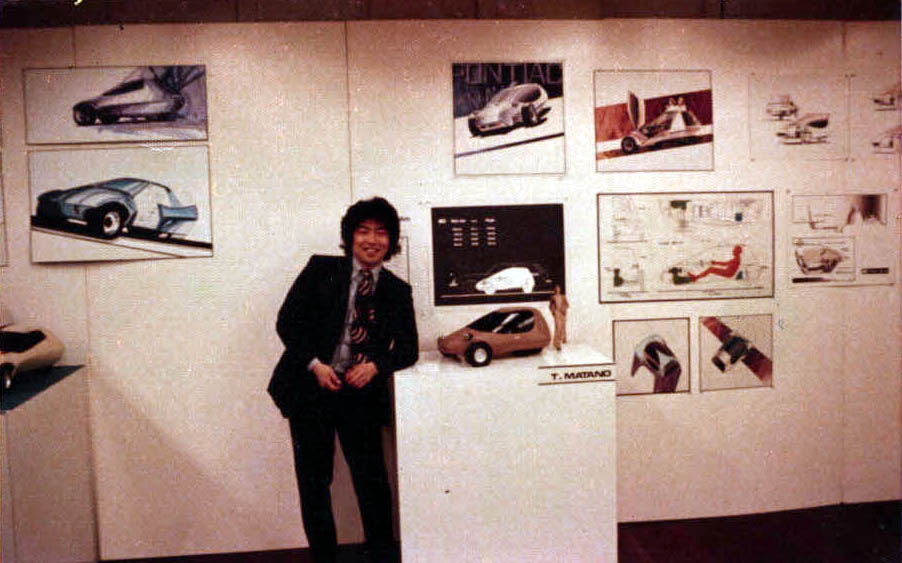

伝説のカーデザイナーの未来を切り拓いたのも卒制だった

マーサ:あと、これは結構ビッグニュースなんですが、年末にロングインタビュー企画でご登場いただいた、初代ユーノス・ロードスターのデザインを手がけたトム俣野さんからも卒業制作として手がけた作品のお写真が届きました。

アリ編集長:おお……。これはまた貴重な……すごい写真もらったね。前編でスポンサープロジェクトの話が出たけど、俣野氏の場合はまさにGMによるスポンサー・プロジェクトが卒業制作の課題で。その最終プレゼンで卒業後のファーストキャリアであるGM入社が決まったと話していたね。

出張、行きたいんですけど……!

マーサ:はい、当時は石油危機の真只中だったこともあり、「三輪の省エネカー・プロジェクト」というテーマでデザインをしたとおっしゃっていました。

おふね:こうやって改めて見てみると、プロとして第一線で活躍されている方々の卒制に対する情熱、突き抜けてますね。テーマも筋が良いし、作り込み度も明らかに違う。

マーサ:だよね。私、自分を振り返ると恥ずかしい。ゼミには飲み会の時にしか行かない不良ゼミ生だったから……。私は文学部だったから卒論を執筆したんだけど、それも締め切り直前に滑り込みで仕上げた感じで。

モイモイ:まぁ、そういう学生も多いんじゃないかな。僕も卒業制作は人に見せられるレベルじゃない(笑)。

マーサ:当時は卒論なんて卒業するための単位の一つとしか捉えていなかったけど、今思えばもっと深い問いを立てられたんじゃないかとか、結構悔いが残るなぁ。浅い問いしか立てられなかったのは勉強しなかったからなんだけど。

……

この後も編集部のおしゃべりは続きましたが、編集部トークはここまで。

プロのデザイナーとして活躍する方々が学生だった頃に手がけた作品を見て、「自分にはできない」と思うのか、「自分にも何かできるかもしれない」と思うのかは人それぞれ。

でも、今から卒業制作に取り組む学生の皆さんに、彼らが寄せてくれたエピソードが何か一つでもヒントになったら嬉しいです。

TDでは、来年も皆さんの卒業制作を、そして卒展を追いかけていきたいと思います。

「面白い作品を作っている人がいるよ」「こんなイベントがあるよ」「取材してもらいたい」などなど、メッセージがありましたら編集部宛てにお寄せください!